お腹周囲の鍼治療

胃もたれや吐き気、膨満感など胃腸症状の鍼灸治療では、お腹のツボに鍼を打ちます。

お腹に鍼を打つのは怖いなぁ、痛いんじゃないかな?

そんな不安もあるかとも思いますので、鍼の痛みやどのくらいの深さまで鍼を刺入するかを解説します。

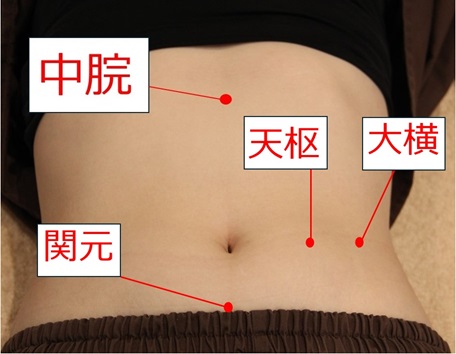

お腹周囲でよく使うツボは、みぞおちのところにある「中脘(ちゅうかん)」

おへその横にある「天枢(てんすう)」と「大横(だいおう)」

おへその下にある「関元(かんげん)」です。

中脘はみぞおちの部分で真下に胃があります。機能性ディスペプシアの治療では必ず使うツボで、鍼を1~1.5cmほど入れてズン!と響かせます。

この響きが来たら鍼を皮下まで引き上げ置いておきます。

ディスペプシアは脾胃の気の動きが滞った状態であることが多いので、気を動かすためにズンと言う響きが必要となります。

天枢・大横は便秘症や過敏性腸症候群など腸の不調で使うことが多く、胃の不調と腸の不調は連動していることがほとんどなので、中脘と同時に鍼を打ちます。

こちらも1~1.5cmほど鍼を入れズンと響かせたら皮下まで鍼を引き上げます。

特に大横は上行結腸、下行結腸に相当する部分なので腸の蠕動運動を促す目的で鍼を打ちます。

鍼をすぐ引き上げる理由としては、呼吸によりお腹が上下動すると鍼先がチクチク痛む場合があり、その痛みが気滞を引き起こしたりストレスとなると鍼の効果が出ないことがあるためです。重要なのはズンと言う響きなので、苦手な方は響きを感じたら鍼を抜くこともあります。

関元は脾に活力を与えるツボで、主にお灸で温めることが多いツボです。

お灸は網の上にもぐさをおいて温める温灸を使用し、直接肌にもぐさを載せるお灸ではありません。

おへその真上は「神闕(しんけつ)」と言うこちらも胃腸疾患に重要なツボで、関元同様に温灸で温めて脾胃を活性化させます。

鍼を打つときはなるべくチクッとしないように打ちますが、緊張感が強かったり鍼に慣れていないと怖く感じるかもしれませんし、鍼の響きが苦手な方がいるかもしれません。

しかし胃腸症状の治療において、お腹のツボはその直下に胃腸があるため効果が非常に高く、気血の流れを考慮すると治療には必須のツボです。

腹部の刺鍼は安全性を考慮し1寸(約3cm)の鍼を使用しており、深さも1cmほどで腹筋の筋層に入る程度の深度としています。

腹部の指圧は胃腸自体に圧迫刺激が加わり、吐き気や胃痛がある方には逆に症状悪化の恐れがあるため、むしろ鍼の方がスムーズに気滞を取り除くことができます。

もし心配なときは、治療中でもご相談ください。

その人に合った、適切な治療法を提案します。