機能性ディスペプシアの原因と治療

機能性ディスペプシアとは、胃の痛みや胃もたれなどの症状があるにも関わらず内視鏡(胃カメラ)などで胃の異常が見つからない、症状の原因となる明らかな異常がないものを言います。

主に「食後の胃もたれ」「膨満感」「胃の痛み」「吐き気やゲップ」「食欲不振」など、いろいろな胃腸症状としてあらわれ、その不快感が続くことでうつ症状や不安感などメンタルに影響する場合もあります。

胃そのものに異常はないため胃の機能に問題があると考えられており、胃十二指腸の運動異常や知覚過敏、ストレスなどの心因的要因、ピロリ菌、飲酒や喫煙などが原因になりうると考えられています。

東洋医学で考えるディスペプシア

ディスペプシアは脾胃の失調として捉えます。

脾胃とは胃腸全体のことであり、胃腸機能を指すこともあります。

脾胃の失調とは、胃腸全体としての動きが悪くなることで嚥下、消化吸収、排便までの一連の流れにトラブルが発生することを言います。

脾胃の働きは、体全体の巡りを整理する「肝の疏泄作用」によってコントロールされており、ストレスなどにより肝の疏泄に問題が出ると本来は下に降りるべき胃の気が逆行(上逆)したり、詰まったりと胃腸の流れに異常が出ます。

胃の気が上逆すればゲップや吐き気、詰まると膨満感や食欲不振などの症状としてあらわれます。

気の流れを整えて正常に戻してあげると、胃の気も本来のスピードで下に降りるようになりそれに伴い飲食物も正常なスピードで胃腸を通過していくようになります。

もう一つは胃腸のパワー不足、「気虚」と言う状態が考えられます。

脾胃を動かすのは気の力であり、気が不足すると脾胃は本来の力を発揮できず飲食物を消化吸収できなくなります。

東洋医学用語では「脾気虚」「胃気虚」と言う状態です。

この場合は「補気(ほき)」と言う気を補う治療で脾胃の気力を活性化させます。

ディスペプシアの原因はストレスや疲労、生活習慣や冷え、元々の体質などさまざまな要因で起こります。

ストレスを遠ざけたり食事内容や生活習慣の見直しなど、体質改善を目標に治療を進めていく必要があるので、治療に時間がかかることもあります。

鍼灸治療

機能性ディスペプシアのご相談の中で多い症状は

①膨満感

②吐き気

③胃もたれ・胸やけ

④胃痛

の順番になります。

胃腸症状が出ると食欲は落ちるので、食欲不振は共通してみられる症状です。

東洋医学の治療は「補法(ほほう)」と「瀉法(しゃほう)」の2種類に大きく分けられます。

補法は不足した体内の気血を補う治療のことで、胃腸虚弱体質の方に使う治療法です。

瀉法は停滞した気血や過剰な痰湿を取り除く治療のことで、暴飲暴食や強いストレスから起こる胃腸症状に使う治療法です。

機能性ディスペプシアも胃腸のパワーが低下して動かないのか、胃腸の動きを邪魔しているものがいるのかを見極めて治療をおこないます。

鍼もお灸もどちらの治療法にも使用しますが、特に鍼は瀉法に長けておりお灸は補法に長けている傾向にあります。

そのためストレスなどで胃が張る、息苦しさがある場合には鍼を。胃腸虚弱体質などで胃の動きが弱い場合にはお灸を多めにした治療となります。

症状やその方の体質に合わせて治療内容が変化するため、FDの治療に限らず鍼灸・漢方薬など東洋医学の治療には画一的なものではありませんが、胃腸疾患の治療によく使うツボは共通点があります。

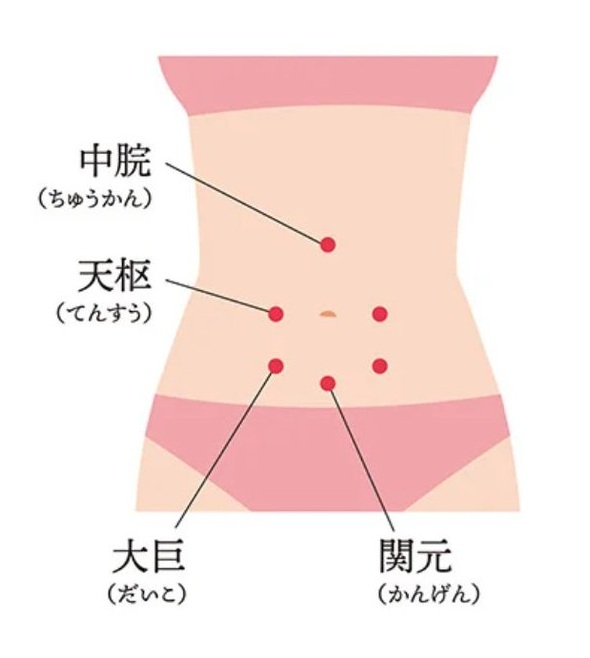

おへそ周りや胃の付近のツボは胃腸と関連が深く、必ず使用するツボです。

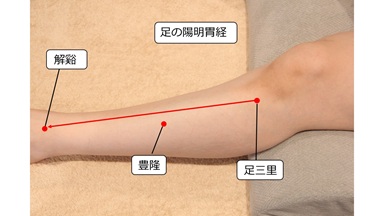

足前面を走行する胃経も胃のツボが並ぶ重要な治療の経絡です。

胃腸は内臓なので直接触れることはできません。そのためこれら胃腸に関連する経絡やツボに鍼やお灸をおこない、遠隔操作で胃腸の動きを取り戻していくのが鍼灸治療となります。

通院期間と頻度

機能性ディスペプシアの症状が出てからの期間が長ければ、治療にも相応の時間が必要となります。

ディスペプシアの症状が強く出ている時は集中的な治療が必要となるので、週1~2回を目安に治療を行い症状の変化をみながら治療間隔を空けていきます。

初診から3週間ほどまでは週1~2回、それ以降は週1回、症状が緩和してきたら2週間に1回ほどのペースで治療を進めることがほとんどです。

胃腸症状において食事制限は必須のため、食事や運動、生活習慣の見直しなどのアドバイスをいたします。

機能性ディスペプシアの治療実績(効果を保証するものではありません)

女性 20代 主訴:胃もたれ・吐き気・食欲不振

2~3年前から胃の不調があり、1ヶ月前から悪化。3週間前に消化器内科を受診し胃カメラで軽度の胃炎が認められ、機能性ディスペプシア(FD)と診断され服薬をしている。

一番つらい症状は胃もたれと胸やけ、吐き気。

食欲は無く2~3口で食べられなくなる。

固形物を食べるのがつらく、栄養補助ドリンクを飲むのがやっとで体重は5㎏以上減った。

とても症状が強く、胃の張りや胸やけ、吐き気、下痢便秘、消化不良に食欲不振と胃腸症状の他に目まいや不眠、不安感など多くの症状が重なっていたため、一番つらい症状と一番取れやすい症状から順番に取り除くことにする。

週1~2回の治療を3カ月続けたころ、治療後に急に調子が良くなり食事が食べられるようになり排便も毎日出るようになった。

おかゆなどの固形物も食べられるようになったが胃が重くなることがある。

ここから治療の頻度を2週に1回に変更。

症状が良くなったり悪くなったり波はあるが徐々に良くなり、当院の初診から6ヶ月で通常の食事を摂れるようになった。

胃腸の不調はまだ残存しているが、一番調子が悪い時に比べ8割は症状が楽になった。

治療回数 22回

治療期間 約6ヶ月

女性 30代 主訴:胃痛・吐き気

数年前から胃腸の痛みや苦しさがあり3ヶ月前から胃の痛みと吐き気が強くなる。かかりつけの内科で機能性ディスペプシアと診断された。

一番つらいのは胃痛と吐き気。胃痛は食前食後関係なくキリキリ痛む。

吐き気は常にあり、吐きはしないが喉がつかえる感じがある。

鍼灸は初めてだけど、つらすぎるため思い切って来院。

背中、首、脚、手、みぞおちにしっかり響かす少し強めの鍼。

吐き気が強いためお灸はせず、巡らす力を強める治療。

2回目の治療後、胃痛が少し楽になり、4回目の治療時には胃痛は消えた。

吐き気は徐々に減ってきて6回目の治療を終えた時点で吐き気は残り1割くらいになった。

現在は調子が悪くなったら通院してもらい、病院の服薬は継続中。

治療回数 8回

治療期間 約2ヶ月

男性 30代 主訴:膨満感・食欲不振

半年前から胃が張るような感覚があり、食欲が落ちてきた。

胃薬や整腸剤を服用しているが、スッキリせず食欲不振が続き体重が5㎏以上減少した。

そのため体力が低下し仕事での疲れやすさ、集中力がもたない、イライラや健康への不安感などメンタルにも影響が出てきた。

もともの体質として胃腸虚弱があり、仕事の疲労やストレスでそれが顕著になったものと判断。

背中に吸い玉と鍼で自律神経の調整。

お腹に細い鍼を浅く刺し刺激は弱めにして腹部の緊張を取り除き、お腹や足の胃腸のツボをお灸で温め胃腸の活性化を促す。

胃腸を元気にする漢方薬を提案し、鍼灸と漢方の両面で胃腸の元気を取り戻す治療とし、2週間に1回の治療をおこない症状が改善後も定期的に鍼灸施術を継続。

治療回数:12回

治療期間:3ヶ月