暗めの場所での実験環境をご紹介(^^)

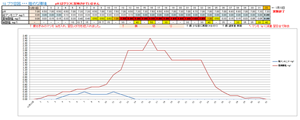

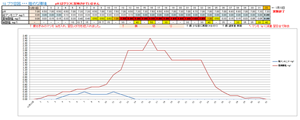

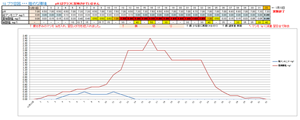

2018年12月12日 ~ 2019年1月13日 32日間で、水換えすることなく、生物濾過が立ち上がりました。暗めの環境ということもあり、亜硝酸塩濃度が高めに推移した期間もありました。(このときもまだカリウム等添加していませんでしたが、添加していれば、もっと安全な水質を保ちながら立ち上げられたと思われます)

あまり明るくない環境でもこの方法を使えるか?ご質問いただき、実験しました(^ー^)

この実験時の水質の推移です。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

こちらも亜硝酸塩の検出がすごく早いですが・・・

① スタートの前日(12/11)にセットしていること。

② 蓋をしていないことで、バクテリアを含んだ空気の流通量が多くなること。

③ 浅い容器に底砂があることで、1ℓという少ない水量に対して、生物濾過面積が多くなること。

④ 容器と底砂は、熱いお湯と水道水に含まれる塩素(カルキ)で十分に滅菌・消毒をしているものの、例えば生体の体内にあるバクテリアまで完全に殺菌することはできないこと。(生体は実験前に別容器の新水の環境下に1日置き、フンを出させています)

などにより、早期にニトロソモナス属が活動を開始したのだと思われます。

アンモニアが検出される前に亜硝酸塩が検出されていますが・・・

マツモの養分の吸収力により、試薬では検出できないレベルにまでアンモニア濃度が抑えられているのだと思われます。

マツモは亜硝酸塩よりもアンモニア(アンモニウム)の方を好む傾向があるため、このような推移になっているのだと思われます。

この実験 については ・・・

こちら ← 新しいページで開きます。

Section 1

[ 戻る ]

<立ち上げ方法>

|

| 1. |

マツモの水質浄化能力を利用して |

|

| 2. |

魚を飼いながら(飼育規模に見合った飼育数)

※ 水質をチェックしながら、餌を控えめに与えれば、基準とされる倍ほどの金魚にも対応可能でした。 |

|

| 3. |

餌も普通に与え(水質をチェックしながら一般的な量) |

|

| 4. |

水換えをしないか、最小限に抑え(水換えできない状況下であっても) |

|

| 5. |

欠乏しがちなマツモの養分は添加し(入手が簡単な市販品 カリウム+微量元素) |

|

| 6. |

自然に湧く濾過バクテリアが定着して |

|

| 7. |

比較的安全な水質を保ちながら |

|

生物濾過を立ち上げます。

水換えによるバクテリアの流出(ロス)がなく、速やかに生物濾過を立ち上げることが可能となります。

その後、必要に応じて、適量のマツモを残す(状態の良い新芽の部分をできるだけ残す)ことで、硝酸塩濃度をコントロールすることができ、水換えまでの周期を延長することができます。

※ 少なめの飼育数で、餌も控えめ、途中必要に応じて水換えをしても、もちろんOKですし、状況的にそれができるのであれば、そちらの方が好ましいと思います。

普通の飼育環境と違うのは

① 一時的にマツモを多めに入れ

② マツモに不足しがちとなっていく養分を市販品で添加する

それだけです。

※ マツモの量がとても重要です。飼育水量に対して重量比で 0.25%を基準に。

飼育水 50リットルなら マツモ 125g

[ 戻る ]

Section 3

[ 戻る ]

< 立ち上げ中の水質チェックについて >

生物濾過が立ち上がり、アンモニアも亜硝酸塩も検出されない状態になるまでは、pH、アンモニア、亜硝酸塩の3種類を、可能な限り毎日チェックし、アンモニアも亜硝酸塩も検出されなくなったら、pHと硝酸塩の2種類の水質をチェックしながら、維持することが望ましいと思います。

アンモニアについては、検出されなくなったら、念のためさらにあと2日間チェックし、それでも検出されなければ、チェックをやめても良いと思います。

ただし、生体の様子に異変を感じたりした場合には、pH、アンモニア、亜硝酸塩、硝酸塩 の4項目すべての値のチェックをされることをお勧めします。

水質チェック については ・・・

こちら ← 新しいページで開きます。

アンモニア試薬が入手しづらかったり、ネットショップ等で購入したものの、到着が遅れるような場合で、すでに生体を飼育し始めているような場合には、亜硝酸塩(NO2)濃度が

0.3mg/ℓ 以上に上昇(テトラ 6in1 では 0 と 1 の間よりも少し薄いくらいのピンク)してくるくらいまでの間、餌を与える量をかなり少なくしてください。

マツモが水量に対して重量比で 0.25% 入っていて、マツモが状態良く生育できる条件を満たし、生体の飼育数もその水量に見合ったものであれば、アンモニア濃度が危険な値になりにくいことが

『 期待 』 でき、さらに亜硝酸塩濃度が 0.3mg/ℓ 以上に上昇してくれば、アンモニア(アンモニウム)を亜硝酸塩に分解してくれる濾過バクテリアが活動し始めたということですので

『 通常は 』 それ以降数日でアンモニア濃度が低下してきます。

ただし、金魚など水草を好んで食べる生体の場合には、マツモが食われて減ってしまわない程度に餌を与えてください。

※ 餌をあまりに減らし過ぎると、水草の三大栄養素(窒素・リン酸・カリウム)のうち、『 リン酸 』 が不足しがちとなり、結果として窒素(アンモニア(アンモニウム)・亜硝酸塩・硝酸塩)やカリウムの吸収もあまりできなくなり、水草の成長に影響を与え、結果、水質浄化能力が低下したりします。

※ 実際には複雑な要素が絡みますが、ごくごく単純に言いますと、必要な栄養素の内、最も少ないものに見合った成長(水質浄化)をするということになります。

『 リービッヒの最小律 』 や 『 ドベネックの桶 』 でネット検索してみてください。

[ 立ち上げの手順 ⑩ に戻る ]

水草を多く入れた環境では、光合成が盛んに行われ、pHが高めになる傾向があり、低目のpHを好む生体には注意が必要です。

pHを下げる方法は・・・

・ pHを低目に安定させる濾材の使用

・ 底床にソイルを使用する

・ pHを降下させる調整剤の使用

・ 二酸化炭素の添加

などがあります。

飼育する生体が多いような場合には、pHが低下しすぎるのを防ぐために、サンゴ砂やカキガラを、濾過槽や飼育容器内の水が循環しやすいところに入れるということも、水換えの回数を減らす場合には必要になることもあります。

<マツモの保護>

金魚など、マツモを好んで食べる生体にこの方法を用いる場合には、マツモを保護する必要がある場合もあります。

水槽用のセパレーターや、目が粗めで清潔な洗濯用のネット等(必ず新品で、使用前にはよく水洗いする必要があります)を用いると、マツモが食べられてしまうことを防げます。

マツモが群生する中を飼育水が適度に循環することと、ネットを使用する場合には、マツモが光合成をするのに十分な光量が確保されていることが重要です。

ただ、私が実験した範囲では、確かに金魚がマツモをつついて食べてはいましたが、通常通りの給餌もしており、食べられる量よりも増殖する方が勝っていました。

Section 4

[ 戻る ]

この方法をご説明します

(^ー^)

ここから先は、初心者の方はピンと来ないかもしれません。それでも、そんなもんなの? で結構ですので、よろしかったらぜひご覧ください。飼育経験を積まれることで、ご理解いただけるようになっていくと思います。

魚のフンや枯れた水草、残餌等の有機物がバクテリアの働きで分解されて、アンモニアやアンモニウム等ができます。

魚も鰓から直接アンモニアを排泄します。

この有毒な 『 アンモニア 』 や、アンモニア(アンモニウム)が濾過バクテリアによって分解されてできる 『 亜硝酸塩 』 を、さらに 『 硝酸塩 』 へと分解してくれる濾過バクテリアが湧いて定着し、十分な働きをしてくれるようになるまでは、多くの部分をマツモに養分として吸収してもらう。

『それだけです』

そして、濾過バクテリアが機能し始めたら、徐々にマツモの量を減らして、濾過バクテリアの守備範囲を拡げる!(^ー^)

マツモの量がとても重要です!! 飼育水の水量に対して、重量比で 0.25%を基準に。

飼育水 10リットル当たり、マツモ 25gです。(水をよく切った状態で計量)

この量のマツモ、60センチ金魚水槽での立ち上げ実験では、金魚の総魚体重の倍にあたる量でした。(6匹合わせて50gの金魚にマツモ100g)

<飼育水量 / マツモの重量>

10 リットル : 25g

20 リットル : 50g

30 リットル : 75g

40 リットル : 100g (よく行くお店では 5パック)

50 リットル : 125g ↑ お店によって違います。

60 リットル : 150g

70 リットル : 175g

80 リットル : 200g

90 リットル : 225g

100 リットル : 250g

※ 途中、マツモが殖えすぎ、魚の遊泳の邪魔になるようなら、減らす必要もあります(状態の良い新芽の部分はできるだけ残す)。アンモニア(アンモニウム)や亜硝酸塩も多少(微量なレベル)はありませんと、濾過バクテリアの増殖が遅れます。

※ カリウムと微量元素が不足しがちとなり、マツモの水質浄化能力が低下してきます。マツモを交換したりする手間やコストを削減するためには、不足するカリウムと微量元素を添加してやると、マツモの水質浄化能力も保たれ、より長い期間マツモを良い状態に保ち、結果として飼育環境を整えることに繋がります。

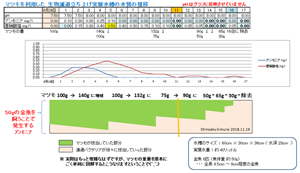

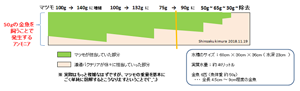

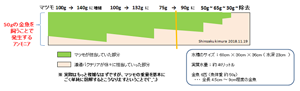

● 60cm水槽で実験した際のイメージ

60cm × 30cm × 36cm の規格水槽に、40リットルの水量で、金魚を6匹(総魚体重 約50g)入れて実験した際の、マツモと濾過バクテリアのバランスのイメージです。マツモの量を基準に、あくまでもイメージとして書いています。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

上の図の高さを、この水槽で発生するアンモニア(アンモニウム)や亜硝酸塩の量だとします。

左端を1日目とし、右に行くほど日数が経過していくとします。

グリーンの部分が水をきれいにするためにマツモが担当していた部分で、ピンクの部分が、濾過バクテリアが徐々に担当していった部分です。

徐々にピンクの割合が増えて、濾過バクテリアが担当する部分が増えているのがお分かりいただけますか?

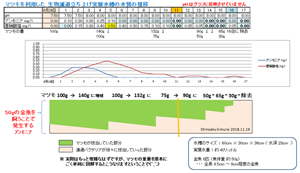

このイメージに、実際に推移した値を反映した表と、グラフを重ねてみます。

2018年8月26日から立ち上げた、60cm水槽での実験の表とグラフも含めたイメージ図です。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

表とグラフは、8月26日から立ち上げた、60cm水槽での実験のものです。

途中水換えすることなく、11日でアンモニアも亜硝酸塩も検出されなくなり、17日でマツモを除去しても、きちんと生物濾過が機能していることが確認できました。

そして、グラフの下の図が、先にも示した、マツモと濾過バクテリアに担当を割り振っていたイメージです!(^^)

この部分がこの立ち上げ方法の最も単純で、重要な部分です。

イメージ図左端に 『 50gの金魚を飼うことで発生するアンモニア 』 とだけ記載していますが、実際には、従属栄養細菌や濾過バクテリア(細菌)の働きによって、下記

① ~ ④ に分解(硝化)されていきます。

①有機物 ⇒ ②アンモニア(アンモニウム) ⇒ ③亜硝酸塩 ⇒ ④硝酸塩

マツモにはこのうち、② ③ ④ を主に吸収してもらいます。

11日目に、ひとまずアンモニアも亜硝酸塩も検出されなくなってはいますが、実はまだマツモにかなり依存した中で、一通り ① ~ ④ の役割を担う濾過バクテリアが揃い、機能しているという時期になります。

<実験環境>

水槽 : 60cm規格水槽

(60cm × 30cm × 36cm)

水量 : 40リットル

濾過 : スポンジ濾過

(エアリフト式)

底砂: 五色砂

(厚さ1cm程度)

水温 : 28℃前後

(8月下旬~9月中旬)

金魚 : 6匹 総魚体重 約 50g

給餌 : 朝夕数分で食べる量

マツモの量 : 100g スタート

照明 : 12時間程度

(蛍光灯 20w×2本)

最終的にでき、水換えしなければ蓄積してしまう硝酸塩は、マツモを10リットル当たり10g程度入れておくことで、マツモが養分としてかなり吸収してくれます。

さらに、良質な毛足の短いグリーンのコケが生えるようなら、観賞や濾過の邪魔にならない程度に生やしておくことで、マツモとコケの相乗効果で、さらに水質を安定させることが可能になります。

ただし、コケを生やしたくないような環境では、お話は別です。

● こちらは水量1リットルにマツモ2gで、暗めの環境で実験した際のデータです。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

私自身は想定外だったのですが、ご質問いただき、実験してみました。

暗めな環境で、さらに飼育水1リットルにメダカの若魚2匹という、やや過密飼育気味な上に、水温が15~20℃前後(濾過バクテリアの増殖に適した水温よりかなり低め)ということもあり、亜硝酸塩濃度が高めの状態で日数も長く推移しました。

それでもヒレの張りも餌食いも良く、元気な状態のまま、途中水換えすることなく、32日間で生物濾過が立ち上がりました。

とはいえ、8日目あたりで餌を控え、13日目あたりに半分程度の水換えをする値ではあります。

実験ですので、亜硝酸塩濃度が高めの値でも水換えせず、そのまま様子を見ました。

なお、マツモも水草ですので、光がよく当たる場所に置いたり、照明を強化したり、明るい時間を多くすれば、より強力に作用します。

また、不足しがちとなる、カリウムと微量元素を添加することで、より強力で安定した水質浄化能力を発揮してくれます。

さらに言えば二酸化炭素の添加もあることでしょうが、そこまではなかなかできませんし、二酸化炭素の添加までしなくても、マツモは十分に育ちます。

育つということは、養分(アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩、リン酸)を吸収してくれるということです。

<補足説明>

|

| ① |

マツモの水質浄化能力を利用して |

|

| ② |

魚を飼いながら(飼育規模に見合った飼育数) |

|

| ③ |

餌も普通に与え(水質をチェックしながら一般的な量) |

|

| ④ |

水換えをしないか、最小限に抑え(水換えできない状況下であっても) |

|

| ⑤ |

欠乏しがちなマツモの養分は添加し(入手が簡単な市販品 カリウム+微量元素) |

|

| ⑥ |

自然に湧く濾過バクテリアが定着して |

|

| ⑦ |

比較的安全な水質を保ちながら |

|

| 生物濾過を立ち上げる。 |

このような方法は、これまで公表されたことがありませんので、本当にこんなやり方で?と思われるかもしれません。

ただ、結果的にデータを取ったりしていないだけで、特に意識せず、自然と上記 ① ~ ⑦ のようになっていたということは、割とよくあることかと思います。

例えば、5リットルほど入る睡蓮鉢の底に砂利やソイル、赤玉土等を敷き、水を入れ、メダカを5匹ほど入れて、マツモを中心に他にも水草を入れておいた。特に何もせず、餌(微量元素も含まれる)を与え、足し水(カリウム+微量元素も僅かに含まれる)をする程度だが、メダカは元気に育っている。

このようなケースは、魚が小型で少なめな場合には十分あることです。

ここでご紹介させていただいている方法は、観賞魚の中ではかなり水を汚すとされる金魚を、飼育水量に対して、標準的なくらいに入れた状態(給餌量を控えれば倍程度でも可能)でも、一時的にマツモを多めに入れることで、水換えをしないか、必要最小限に抑えて、自然に濾過バクテリアがしっかりと定着し、飼育水を浄化してくれる環境をつくることができるということを、数値や図、グラフも交えて示したものです。

大型魚(大型の熱帯魚や大きな錦鯉 等)の 『 混泳 』 や、小型魚でも超過密飼育を除いて、大概の淡水魚に応用可能な方法だと思います。

そもそもは、長期的な断水への対応に生かしたいという、強い思いから生み出した方法ですので、可能な限りシンプルでありながらも、より高い安全性に配慮しています。

[ 戻る ]

定期的な水換えは、pHを適正な値に保ったり、生物ろ過で最終的にできて、水草やコケ、植物プランクトンなどによって消費されないと蓄積してしまう、硝酸塩の濃度を下げたり、魚などに害となる菌を減らすためにも必要なことだと思います。

それでもなお、水換えを延ばさなければならないような時にも、この方法は有効です。

<ご注意>

魚の種類や大きさや数、餌の量によっては、一概には言えないということをご理解ください(^ー^)

また、この方法を公表しているのは、個人がしていることですので、学術的な研究レベルほどでは当然ないにせよ、ホビーレベルの試薬での実験で、十分な効果が得られたため、お困りの方がいらっしゃれば、どうぞお試しくださいと公表しています。

ただし、個別に私自身が立ち会えるわけではありませんので、すべての結果に対して自己責任でお願いします。

<2020.08.17追記> アンモニア試薬が入手しづらいような場合について加筆修正しました。

<2020.02.07追記> アンモニア試薬が入手しづらいような場合について加筆しました。

<2020.01.19追記> この方法を試行した実験で、亜硝酸塩がかなり早く検出されていることに対し、想定される事項を加筆しました。

<2020.01.04追記> マツモを水面付近に広く浮遊させた場合に、浮上性の餌が不向きになってくることを加筆しました。

<2019.08.31追記> バクテリア商品の使用について、基本的には使用しない方法であることを加筆しました。

<2019.04.23追記> カリウムと微量元素の添加による大きな効果を再認識し、これまでできるだけシンプルにするため、あえてこれらを添加しない方法を採っていましたが、添加する方法として加筆修正しました。