<< 実験の条件や環境 >>

|

| ① |

水槽・水量: 60cm × 30cm × 36cm水槽に、水深を下げて新水を 40リットル

水温:28℃前後 ※ フタなし |

|

| ② |

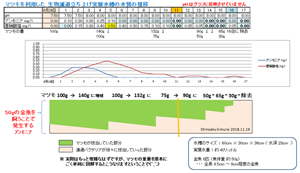

マツモ:100g 重量比0.25%(前回のテストのさらに半分) ・・・ 販売されているもの 5パック

・成長して増えてきたらある程度で間引き、食べられて減ったら追加し、食べられないように保護します。

・消石灰(水草その前に同等)で前処理し、カルキを抜いていない水道水でよく洗い、1時間以上つけ置き。

|

|

| ③ |

金魚:全長 4.5cm ~ 9cm 程度 全部で6匹(魚体重 約50g)

濾過がまったく効いていない環境としてはかなり過密です(^^;)

・ 水質によっては、1匹当たり10リットルまで減らします。

|

|

| ④ |

ろ過器:スポンジろ過(50リットル程度向けとされているもの) |

|

| ⑤ |

底砂 : 五色砂 厚さ 1cm程度 |

|

| ⑥ |

餌 : 朝・夕 2~3分で食べきる量を与えます。 |

|

| ⑦ |

照明 : 20wの蛍光灯2本 12時間ほど点灯 |

|

| ⑧ |

水換えはできるだけせず、水質によっては餌を減らします。

・ どうしても必要な場合、10~15リットル程度水換え(水質悪化や底砂掃除など)

|

|

※ 中に入れる生き物は、できる範囲で、ろ過バクテリアを持っていないに近い状態にしています。

※ 水槽や底砂等は60℃ほどの熱いお湯で滅菌し、ろ過バクテリアや雑菌がほぼいない状態にしています。

マツモが金魚に食べられてしまうような場合には、光合成を邪魔せず、食べられない程度にマツモをネットで保護したり、セパレーターで分けたりして保護します。

水槽等の飼育器具一式と、金魚やメダカ、熱帯魚等の生体を同時に購入することをお勧めするための実験ではありません(^ー^)

購入された生体は、病気を持っていないかの確認を一週間から10日はかけてしたほうが良いかと思いますし、例え良い菌でも持っている菌を検疫水槽(バケツなど)で出してもらった方が何かと良いと感じています。

(検疫期間1ヶ月以上という方もいらっしゃいます)

< 補足説明 (^^) >

・ 飼育容器内側の清掃を週に一度、熱殺菌したタワシで行います。

・ 足し水を適宜行い、実質40リットルの水量をキープしています。

・ マツモの状態次第で、トリミングや追加、保護を適宜行います。

※ 趣味で使用する精度の試薬を使用し、微妙な違い(中間的な色)は目で見て判断し、表記の値としています。

<<実験の経過と結果>>

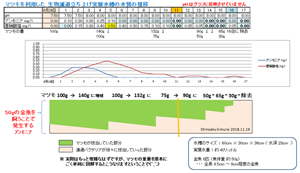

4日間でマツモが100gから140gに殖え、泳ぐのに窮屈そうになってきていましたので、元の100gになるようにトリミングしました(^ー^)

さらに、5日間(9日目)で、マツモが100gから132gに殖えました。水質も良好なため、75gに減らしました。

実験開始から11日で、マツモが多めに入った状態ではありますが、ひとまずアンモニア濃度も亜硝酸塩濃度もゼロまで低下しました。

その後、13日目で、マツモが90gに殖えました。水質も良好なため、50gに減らしました。弱くなりつつある新芽の部分ではなく、できるだけグリーンの濃い部分を残しました。

その後、2日間(15日目)で、マツモが50gから65gに殖えました。水質も良好なため、30gに減らしました。

さらに翌日16日目、マツモをすべて水槽から出しました。

17日目、マツモが入っていない状態でも、ろ過バクテリア(複数種のろ過細菌)による生物ろ過が十分に働いているようで、アンモニアも亜硝酸塩も検出されない状態になりました。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

※ 実験開始後、数日で転覆病を発症した子を1匹隔離したため、6匹となっています。

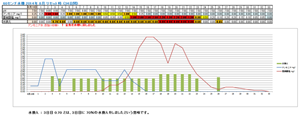

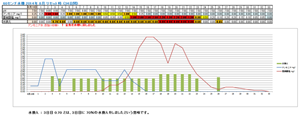

亜硝酸塩の検出がかなり早いですが・・・

① スタートの前日(8/25)にセットしていること。

② 蓋をしていないことで、バクテリアを含んだ空気の流通量が多くなること。

③ 濾過器だけではなく、底砂があることで、生物濾過面積が多くなること。

④ 夏の室内で水温が28℃前後あり、濾過バクテリアが増殖しやすいこと。

⑤ 水槽や底砂、濾過器等、飼育水に触れる物はすべて、熱いお湯と水道水に含まれる塩素(カルキ)で十分滅菌・消毒をしているものの、例えば生体の体内にあるバクテリアまで完全に殺菌することはできないこと。(生体は実験前に別容器の新水の環境下に1日置き、フンを出させています)

などにより、早期にニトロソモナス属が活動を開始したのだと思われます。

参考までに、4年前の2014年8月に寄生虫によるエラ病??かとリセットした際に、生物ろ過を立ち上げ直した際の経過です。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

約一ヶ月間、毎朝1時間早く起き、水質チェックと60~80%もの水換えを繰り返しました(^^;)

成長さえするくらいに普通に餌を与えながら、リセット(新品の濾過器やろ材と同じ)して生物ろ過を立ち上げ直す。

これだけ水換えしても、アンモニア濃度、亜硝酸塩濃度ともに、それなりに高い値で推移しています(^^;) 餌を普通に与えていますので、水換えしなければ一週間持ちません。

ちなみに、このとき飼育していたのは、体長8cmほどある大き目のオランダシシガシラ2匹で、水量は今と同じ実質40リットルです。

これまでのグラフと違って、水換えを追加し、棒グラフで表示しています。アンモニア、亜硝酸塩についてはこれまで通りです。

例)水換え 0.70 は70%の水換えをしたということです。

今回の実験は、アンモニア濃度、亜硝酸塩濃度ともにこんな高い値にすることなく、しかも水換えもできるだけせず、マツモの力を借りて、餌も普通に与えながら、短期間で生物ろ過を立ち上げられないか?ということです(^^)

『マツモを水の重量に対して、0.25%入れるだけ』 ここに大きなポイントを置いています(^ー^) ・・・ < 飼育水50リットルでマツモ125g>

照明の点灯時間を増やし、光合成を強化してみては?というご意見もいただき、その要素も取り入れながら、進めていきたいと思います(^^)

<硝酸塩濃度のコントロール実験へ移行>

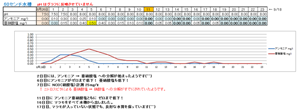

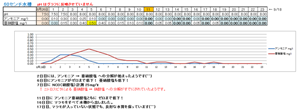

23日目(9/18)の経過です(^ー^)

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

アンモニア濃度は ゼロ、亜硝酸塩濃度もゼロで安定しています。

9月18日 硝酸塩濃度(Tetra 6 in 1) : 75mg/ℓ くらいですかね?

リセットして23日経ちました。マツモが入っていない状態でも、生物ろ過が正常に機能しています。

11日目にひとまずアンモニアも亜硝酸塩も検出されない環境になり、その後、微量に検出されたりもしますが、今はゼロで安定しています。

ここまで水換え・低床の清掃はぜずに良好な環境を保つことができています。

アンモニア濃度・亜硝酸塩濃度を比較的安全なレベルに抑えながら、普通に餌もやり、水換えもほとんどすることなく、生物濾過を立ち上げようという試み、立ち上げまでは順調ですね(^ー^)

硝酸塩濃度も 75mg/ℓ 前後ですので、結構高めの値ではありますが、許容範囲内で結構良い感じで推移しています。

※ マツモを入れることで硝酸塩濃度を下げる効果があるのかを確認するため、ある程度高めの値になるまで待ちました。

<ここで、再びマツモを入れてみます>

高くなりつつある硝酸塩濃度を、マツモの力で下げ、水換えまでの日数を伸ばすことができるか!?です(^^)

餌の量、回数もそのままで様子を見たいと思います。(朝夕の2回 数分で食べる量)

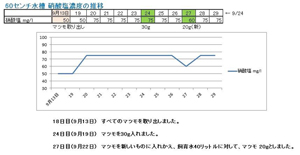

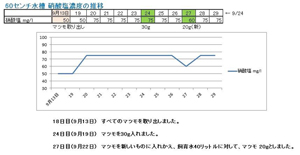

29日目(9/24)の経過です(^ー^)

アンモニア濃度、亜硝酸塩濃度ともに ゼロ で安定しています。

今回のテストでは、水換えをすることなく、17日でろ過バクテリアによる生物ろ過が立ち上がりました(^^)

その後も足し水を一日に200ml程度はしていますが、水換えをすることなく、週に一回程度の掃除で、そこそこキレイで水質も良好なまま維持できています。

以降は硝酸塩濃度の推移をチェックしていきます。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

24日目(9月19日)硝酸塩濃度 75mg/ℓ からマツモを30g入れてみました。(18日目に一旦すべてのマツモを水槽から出しています)

27日目(9月22日)硝酸塩濃度 60mg/ℓ 程度に低下。マツモを計量すると、16gに減っていました。食べられたのでしょうが、16gに減っても、硝酸塩濃度が低下している?

新しい元気なマツモに交換し、水量、40リットルに対して、マツモ20gとしました。

◎ 動画は29日目(9月24日)の60センチ規格 実験水槽の様子です。マツモの量は20gほどです。