|

条件付きですが、カボンバはメダカくらいの小型魚を1リットルに1匹くらいの飼育密度で。アナカリスはマツモに迫る水質浄化能力が期待できそうです。

【 条件付きとは 】

① 水草の養分として、カリウムと微量元素を添加する。

② 水草は 『 浮遊させず、植え込まず 』 リング濾材等を履かせて、植えてあるかのように沈める。 ・・・ 輪ゴム等での結束は、茎や葉を締め付けて、水草を傷めてしまうことがあるためお勧めできません。

③ 低床(底砂等)は敷かないか、根を張れない程度にごく少量にする。

※ 低床をすでに5㎜以上の厚さに敷いている場合には、水草を配置する部分だけでも、根が張れない程度に、周囲にそっと拡げるなどして薄くします。

という、ちょっと特殊な方法です。

上記により、根が生えた後も、根が低床中ではなく飼育水中にあることで、飼育水中の養分(アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩、リン酸、カリウム、微量元素 等)を根と葉の両方から吸収してくれることが期待できます。

実験期間:

2019年5月29日 ~ 6月20日 22日間

【実験結果】

カボンバの環境は 21日、アナカリスの環境も 22日で、どちらも水換えすることなく、水質も許容範囲内に保ちながら、生物濾過を立ち上げることができました。

【実験の内容】

2018年11月に2リットルの環境で行った実験では、カボンバ、アナカリスともに、ある程度の日数が経過した時点で、水質が異常値を示し、水換えができないような状況での、生物濾過の立ち上げに使用する水草としては不向きとしていました。

カリウム不足に弱い可能性や、先に少しずつできつつある硝酸塩を優先して吸収している可能性があったためです。

上記実験は ・・・

こちら ← 新しいページで開きます。

カリウムと微量元素を添加するとどうか?再び試してみました。

ただ、マツモ、カボンバ、アナカリスの水草3種類の水質浄化能力を比較した場合に、やはりカボンバは、実験コーナーのメニューでひとつ下の調査の通り、ゆっくり作用するようですので、あまり水を汚さないメダカで実験しました。

上記調査 については ・・・

こちら ← 新しいページで開きます。

アナカリスはマツモに近い水質浄化能力が期待できそうですので、飼育規模に対する基準よりもさらに体重のある金魚で実験しました。

|

① カボンバやアナカリスの水質浄化能力を利用することで、水換えをしないか、最小限に抑えて、金魚やメダカ、熱帯魚等を飼いながら、生物ろ過を立ち上げることができること。(飼い始め・リセット時)

② 天災等の影響で断水してしまったというような緊急時、カボンバやアナカリスの水質浄化能力で、復旧されるまでの期間を水換えなしでも、しのぐことができること。

ただし、相反するようですが、どうしても水換えが必要な際には、無理なく購入できる程度の量を水換えします。

|

|

|

| ① | 水槽・水量: W 15cm × D 15cm × H 20cm 水槽に、水深を下げて新水を 3リットル 水温 26℃前後 フタあり |

|

|

|

| ② |

カボンバ ・ アナカリス 7.5g 重量比0.25% ・・・ 販売されているものの半束程度 低床には植えず、リング濾材を履かせて配置しています。 ・ 成長して増えてきたら、ある程度で間引き(基本的に切らずにリング濾材ごと本数を減らす)食べられて減ったら追加します。 ・ 消石灰(水草その前に同等)で前処理し、カルキを抜いていない水道水でよく洗い、1時間以上つけ置き。(ろ過バクテリアや種々の細菌ができるだけいない状態にするため) |

|

|

|

| ③ | 生体 <カボンバの環境> ・ メダカ 3匹 ・・・ 総魚体重 1g 弱 <アナカリスの環境> ・ 琉金 1匹 ・・・ 魚体重 6g この琉金は水量3リットルに対して結構大きいです。魚体重で言えば基準の倍近くになると思います。 |

|

|

|

| ④ | ろ過器:スポンジろ過(ベタのフィルター) |

|

|

|

| ⑤ | 底砂 : 大磯砂 砂粒同士が重ならず、底のガラスが見える程度 |

|

|

|

| ⑥ | 餌 : 水質をチェックしながら、適宜量や回数を調節 |

|

|

|

| ⑦ | 照明 : 15wのLED 1灯 12時間ほど点灯(2つの水槽で共有) |

|

|

|

| ⑧ | 水換えはできるだけせず、水質によっては餌を減らします。 どうしても水換えが必要な場合、1.5リットル程度水換え(水質悪化など) |

|

|

|

| ⑨ | 水草への養分で不足してしまいがちな、カリウムと微量元素を、市販の水草用の液肥 テトラ フローラプライドで補います。窒素分(アンモニア(アンモニウム)や硝酸塩)・リン酸を含まない商品です。 飼育水中の窒素分(アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩)やリン酸の吸収が促進され、水草の生育がよくなります。 窒素・リン酸・カリ どれが不足しても植物の成育に影響が出ます。 テトラ フローラプライド については ・・・ こちら ← 新しいページで開きます。 |

|

|

|

|

※ 中に入れる生き物は、できる範囲で、ろ過バクテリアを持っていないに近い状態になるようにしています。 ※ 水槽や濾過器等は60℃ほどの熱いお湯で滅菌し、ろ過バクテリアや雑菌がほぼいない状態にしています。 水槽等の飼育器具一式と、金魚やメダカ、熱帯魚等の生体を同時に購入することをお勧めするための実験ではありません(^ー^) 購入された生体は、病気を持っていないかの確認を一週間から10日はかけてしたほうが良いかと思いますし、例え良い菌でも持っている菌を検疫水槽(バケツなど)で出してもらった方が何かと良いと感じています。 (検疫期間1ヶ月以上という方もいらっしゃいます) |

|

< 補足説明 (^^) >

・ 飼育容器内側の清掃を適宜、熱殺菌したタワシで行います。

・ 足し水を適宜行い、実質3リットルの水量をキープしています。

・ 水草の状態次第で、トリミングや追加を適宜行います。

※ 趣味で使用する精度の試薬を使用し、微妙な違い(中間的な色)は目で見て判断し、表記の値としています。

水草の配置(植え方)について

水草はどちらも根を張る種類ですが、低床を厚く敷いて根を張らせると、葉からの養分の吸収が減る可能性があり、生物濾過が立ち上がるまでは、水中のアンモニア(アンモニウム)や亜硝酸塩を吸収してもらいたいので、根が生えたとしても、その根は水中にあるような状態で維持してみます。

マツモのように浮遊させると、重なり合って、光合成や通水性の面で効率がかなり落ちそうですので、根元にリング濾材を履かせて、植えているようにしています。

※ 輪ゴム等での結束は、茎や葉を締め付けて、水草を傷めてしまうことがあるためお勧めできません。

浮遊させず、植え込まず です(^^)

光合成の効率や通水性については ・・・

こちら ← 新しいページで開きます。

ただし念のため・・・

こうするのが良いのではなく、本来根を張る水草は、適した低床に植えてやるのが水草にとって一番良いのは言うまでもありません。

今回は、水換えをしないか、最小限に抑えて、生物濾過を立ち上げますので、根が生えても、その根で低床の中ではなく、水中の養分(アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩、リン酸、カリウム等)を吸収して欲しいために、このような変則的なやり方をしています。

天災の影響等で断水してしまい、水換えしたくてもできないような状況になってしまったような場合に、例えばこの方法で生物濾過が立ち上がり、その後水道が復旧すれば、低床を適した厚さに敷き、改めて植えてやれば良いと思います。

※ 低床をすでに5㎜以上の厚さに敷いている場合には、水草を配置する部分だけでも、根が張れない程度に、周囲にそっと拡げるなどして薄くします。

<<実験の経過>>

<1日目> ・・・ 魚を入れた翌日

朝、アンモニア濃度をチェックしました。

カボンバの環境

: 0.05mg/ℓ ほど

アナカリスの環境

: 0.15mg/ℓ ほど

夕方はどちらも

: 0.1mg/ℓ ほど

夕方のアンモニア濃度を確認後、どちらにも餌を与え始めました。

<3日目>

アンモニア濃度、どちらもゆっくりと上昇してきていますが、まだ微量なレベルの 0.2mg/ℓ ほどです。

アナカリスは早くも発根しているのを確認しました。

どちらの環境も同じ量の餌を与えていましたが、3日目からアナカリスの環境(琉金1匹)の餌の量を倍にしました。

<5日目>

有機物をアンモニア(アンモニウム)に分解するバクテリアが働き始めたようで、アンモニア濃度が上昇してきました。

カボンバの環境

: 0.5mg/ℓ ほど

アナカリスの環境

: 0.4mg/ℓ ほど

まだ低めの値ですが、安全のため、夕方から餌を切りました。

カボンバも発根を確認しました。4日目には発根していたと思われます。

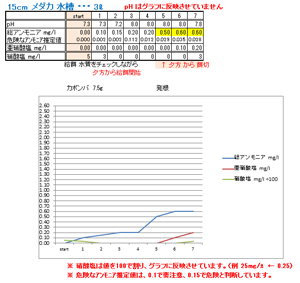

<7日目> 一週間の経過です(^^)

カボンバの環境だけ、亜硝酸塩と硝酸塩が作られ始めています。このタイミングの違いは、たまたまだと思います。

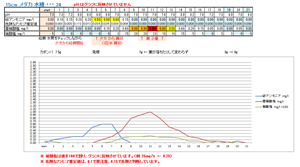

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

亜硝酸塩が作られ始めてから、硝酸塩が作られるようになるまでは、やはり一日ほどですね。実際にはもっと早いでしょう。すでにコロニーを形成し、待機しているのでは?と顕微鏡も持っていない素人ですので、想像です。

①有機物 ⇒ ②アンモニア(アンモニウム) ⇒ ③亜硝酸塩 ⇒ ④硝酸塩

カボンバの環境は④までのサイクルができています。

③ ⇒ ④ が十分機能するまでが、これを担当するバクテリア(ニトロスピラ属)の増殖がゆっくりなため、結構長いのですが。

~ ・ ~ ・ ~

アナカリスの環境では、亜硝酸塩はまだ検出されませんが、アナカリスの水質浄化能力で、アンモニア濃度を低く抑えられています。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

もっともこれは餌を丸二日切っていたということもあります。

アンモニア(アンモニウム) ⇒ 亜硝酸塩 の働きをする濾過バクテリア(ニトロソモナス属)がカボンバの環境では働きはじめているように、アナカリスの環境でもそろそろそうなる頃ですので・・・

アンモニアやアンモニウムの量は亜硝酸塩の量にも大きく影響しますので、餌を切りました。今日からまた少量の餌を与え始めています。

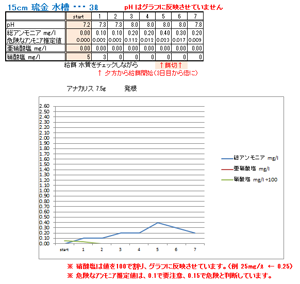

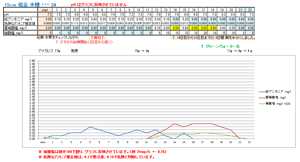

<10日目>

カボンバの環境では、アンモニア濃度がゼロまで低下し、亜硝酸塩濃度が上昇してきています。

このままあまり高濃度になることなく、乗り切れるか!?

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

先日、好んで吸収する窒素分を調べてみた際にも、カボンバは亜硝酸塩をあまり好まなそうでした。

硝酸塩はすでにそこそこ蓄積し、20mg/ℓ ほどで9日目から横這いです。

やっぱり、硝酸塩の方をかなり優先的に吸収しているように、グラフの値では見えますかね?

カボンバの重量、10日間でほとんど増えていません。

根元が溶け始めたり、葉が落ちたりした結果、厳密に言えば少し減っています;

7.5gスタートで、10日経った今日、7gでした。

一方、アナカリスの環境は・・・

カボンバの環境のすぐ隣に並んでいるのに、こちらの環境では硝酸塩どころか、亜硝酸塩さえ検出されていません。

このあたりの差は水草や魚種によるものではなく、もし同じ条件で後日実験することがあったとすれば、逆になったりもすることでしょう。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

それにしても、アナカリスのアンモニア(アンモニウム)を吸収する能力や増殖するスピードはマツモなみにすごいですね!!

念のために餌切りした日もありましたが、現時点でアンモニア濃度をかなり低い値に抑えています。

増殖するペースも、発根してからはどんどん成長し、10日間で2倍もの重量になりました。

マツモと同じくらいのペースです。

10日経過した時点の様子です(^ー^)

<19日目>

カボンバの環境、アンモニアも亜硝酸塩も検出されない状態になりました!(^^)

カボンバの量を、8g から 4g に減らしました。

水草を減らした状態で、アンモニアも亜硝酸塩も検出されない状態になれば、生物濾過の立ち上がりです。

アナカリスの環境も亜硝酸塩濃度が低下してきており、0.4mg/ℓ と安全圏内です。

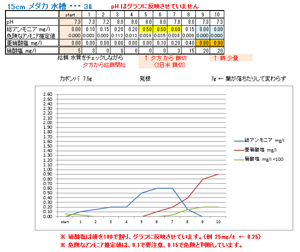

<21日目>

カボンバの環境で、生物濾過が立ち上がりました。

カボンバの環境では19日目にアンモニアも亜硝酸塩も検出されない状態になり、カボンバの量を 8g から 4g に減らしました。

カボンバが減ったことで、翌日20日目にはわずかに亜硝酸塩が検出されましたが、さらに1日経った21日目、再びアンモニアも亜硝酸塩も検出されない状態になりました。

なんと硝酸塩濃度もゼロです。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

カボンバの環境は、この時点で生物濾過が立ち上がったとしたいと思います。

ーーー

カボンバでも、1リットルに1匹くらいが基準の小型魚であれば、『カリウムと微量元素を添加』することで、水換えすることなく、餌を与えながら比較的安全な水質を維持しつつ、生物濾過を立ち上げることができました。

『 浮遊させず、植え込まず 』 リング濾材を履かせて、植えてあるかのように沈めるという、ちょっと特殊な方法ですが、この方法では根が生えても、根から吸収されるのは、飼育水中の養分となるため、できたことだと思います。

底砂やソイル、土等に植えた場合には、また違ってくることでしょう。

根が張れば、根からは低床内の養分が吸収されるようになり、水中の養分が使われる割合が減る(即効性のある水質浄化能力が低下する)ことでしょう。

ーーー

アナカリスの環境も、21日目でアンモニアも亜硝酸塩も検出されない状態になり、アナカリスの量を減らしました。

次にアンモニアも亜硝酸塩も検出されない状態になれば、こちらの環境も生物濾過が立ち上がったとしたいと思います。

ただし、こちらは17日目(4日前)からグリーンウォーター化しています。

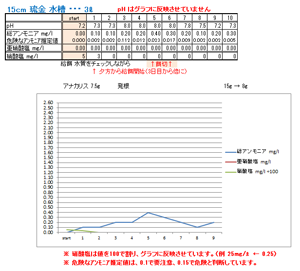

<22日目>

カボンバの環境に次いで、アナカリスの環境でも、生物濾過が立ち上がりました。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

濃いめのグリーンウォーターになっていますが、水質は良好です。

金魚の魚体重も、実験開始時と同じ 6g で、体重を維持できました。

22日経過した時点の、実験水槽の様子です(^^)

<< 後日談 >>

生物濾過が立ち上がってから半月ほど経って、硝酸塩濃度をチェックしてみました。

カボンバの環境 : 16日後 (立上げから37日)

アナカリスの環境 : 15日後 ( 〃 )

どちらも水換えしておらず、濃いめのグリーンウォーターと化していますが、水草とグリーンウォーターの相乗効果で、硝酸塩濃度はほぼゼロのまま維持されていました。

『 カリウムと微量元素を添加 』 することで、水換えすることなく、餌を与えながら、比較的安全な水質で生物濾過を立ち上げることができました。

水草は 『 浮遊させず、植え込まず 』 リング濾材を履かせて、植えてあるかのように沈めるという、ちょっと特殊な方法ですが、こうすることで、根が生えても根から吸収されるのは、根が生える前と変わらず、飼育水中の養分になるようにできます。

底砂やソイル、土等に植えた場合には、また違ってくることでしょう。

根が張れば、根からは低床内の養分が吸収されるようになり、水中の養分が使われる割合が減る(即効性のある水質浄化能力が低下する)ことでしょう。

● 水草の量

| <立ち上げ時> | |

| カボンバ・アナカリスとも 7.5g | |

|

|

|

| 10日目 | |

|

カボンバ 7g そのまま アナカリス 15g に増殖 8g になるように減量 |

|

|

|

|

| 19日目 | |

| カボンバ 8g に増殖

4g になるように減量 |

|

|

|

|

| 20日目 | |

|

アナカリス 11g に増殖 6g に減量 |

|

|

|

|

| 21日目 | |

|

カボンバ 4g (立上げ時の約半分) アナカリス 4g に減量 (立上げ時の約半分) |

|

水草の重量は、あらかじめリング濾材を湿らせた重さを計量してあり、その分を差し引いて求めています。

このリング濾材は、湿らせた状態 11個で10gほどです。

定期的な水換えは、pHを適正な値に保ったり、生物ろ過で最終的にできて、水草やコケ、植物プランクトンなどによって消費されないと蓄積してしまう、硝酸塩の濃度を下げたり、魚などに害となる菌を減らすためにも必要なことだと思います。

今回は、水換えしたくてもできないケースも想定していますので、できるだけ水換えをせず、実験をしています。

<ご注意>

魚の種類や大きさや数、餌の量によっては、一概には言えないということをご理解ください(^ー^)

また、この方法を公表しているのは、個人がしていることですので、学術的な研究レベルほどでは当然ないにせよ、ホビーレベルの試薬での実験で、十分な効果が得られたため、お困りの方がいらっしゃれば、どうぞお試しくださいと公表しています。

ただし、個別に私自身が立ち会えるわけではありませんので、すべての結果に対して自己責任でお願いします。