<実験環境>

[ 容器 ] : 白いプラ容器(光は水面からのみですが、白なので容器内での反射多め) ※ フタなし

[ 水量 ] : 1リットル 水温 15℃~20℃前後

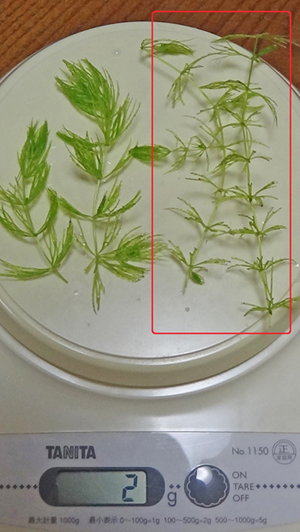

[ 水草 ] : マツモ『 2g 』・・・ 少し痩せぎみ

・ 水草の重量比率が0.2%なのは、60cm水槽でのマツモでの実験時より少なめ。(2.5gで同等)

[ 濾過器 ] : なし (エアレーションもなし)

[ 底砂 ] : 大磯砂 厚さ5㎜前後

・ 水質浄化に直接影響しませんが、濾過バクテリアの住処になります。この砂は貝殻の成分が少し混ざったりしていることが多く、水を弱アルカリ気味にします。

[ 生体 ] : メダカ 2匹(楊貴妃メダカ 若魚) 1匹当りの飼育水 500ml

・ メダカの成魚 1リットル1匹とすれば、若魚2匹ですので、少し過密ぎみな飼育数だと思います。

[ 給餌 ] : 朝夕の一日2回 適量 ・・・ 水質により、減らす場合もあります。

・ 実験2日目から与えています。

[ 照明 ] : 室内照明か周辺の明かりのみ。太陽光は一切当たりません。

※ 生体以外は熱いお湯で殺菌・殺虫をしてあります。

※ メダカは、新水で別の環境下に1日置き、できるだけ各種バクテリアを持ち込まないようにしています。

※ 水草は、消石灰溶液につけて洗浄し、新水に浸けておいたものを使用しています。

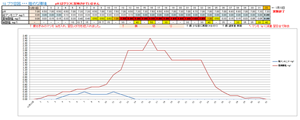

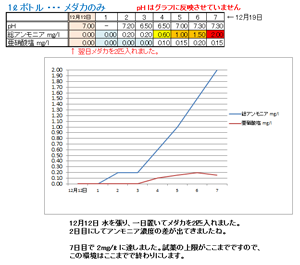

比較用のビンのpH、アンモニア濃度、亜硝酸塩濃度の値です(^^)

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

実験環境と同じ、1リットルの水に楊貴妃メダカの若魚2匹だけです。アンモニア濃度、亜硝酸塩濃度ともに、実験環境とは早い段階ではっきり差ができました。

マツモと、濾過バクテリアが定着可能な底床や濾過器がある環境と、それらが無い環境では、明らかな差が出ると言えそうです。

1リットルの水にメダカの若魚2匹を入れ、普通に餌を与えて飼育した場合には、7日でアンモニア試薬(レッドシー)の最大値(2mg/ℓ)に達しました。

pH:7.2 、水温:20℃ では、毒性の強いアンモニア(NH3)は目安として 0.6%で、99.4%は比較的無害なアンモニウム(水に溶けイオン化

NH4+)ということになります。

↑ 試薬の値は 2mg/ℓ ですので 『 このpHと水温では 』 毒性の強いアンモニアは0.012mg/ℓ 、アンモニウム1.988mg/ℓ

つまりは、まだまだ安全圏内ということになるのですが、試薬の上限ですので、この環境のテストはここまでにしておきます。

※ 総アンモニア濃度を検査する試薬ですので、危険なアンモニアと比較的安全なアンモニウムの合計が値として色で分かります。

↑ 同じ値が出た場合でも、水温・pHによって、本当に危険なアンモニアの濃度が変化します。

概ね、pHは7.5、水温は20℃です。この条件で危険な値は5mg/ℓですが、手持ちの Red Sea の試薬では 2mg/ℓ までしか計測できません。

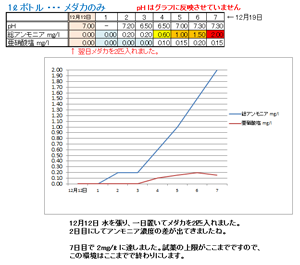

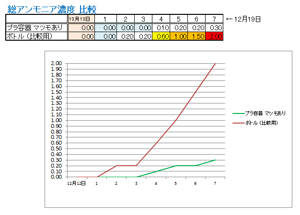

こちらは実験環境との比較用のビンの総アンモニア濃度だけを比較したものです(^^)

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

水1リットルにメダカの若魚2匹で、給餌量も同じです。総アンモニア濃度が7倍ほども違って来ていますね。

これだけでも、マツモと濾過バクテリアが定着しやすい底床や濾過器があるかどうかで、ずいぶん違うということが分かりますね(^^)

低床には、色々な種類の砂利やソイルや赤玉土を使ったりもしますが、実験環境の維持管理を容易で単純化するため、代表的な底床である大磯砂を使用しています。

メダカの若魚を1リットル当たり2匹入れて、マツモも生物濾過もなしで、普通に餌を与えると、一週間もすれば☆するほどではなくても、そろそろ要注意なアンモニア濃度になるということですね。(水温15~20℃)

多分ですが、10日も過ぎれば結構危険な値になりそうですね。

飼育規模に応じて、適すると言われる飼育密度でも、金魚や大き目の熱帯魚や鯉ですと、もっと早く危険なレベルに達することでしょうね?

加えて、立ち上げてすぐの状態は、一緒に入れる水草への肥料にも注意が必要だと思います。

水草用に開発された肥料を正しく使う分には比較的安全だと思いますが、園芸・農業用の肥料を転用する際には、それらが何に変化するのかがとても重要になることでしょう。

ゆっくり作用するとされるものでも、水に浸かった土の中を想定されてはいないことでしょう。

特に有機肥料は、水中に溶け出したりすると、有機物が分解され、急激にアンモニア濃度を上昇させる原因になったりもします。

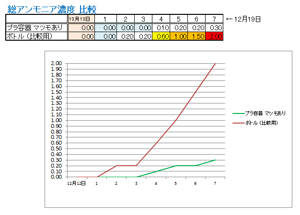

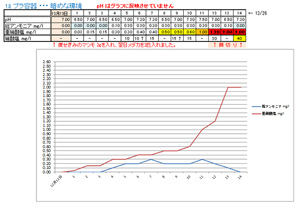

12月26日現在 ・・・ 14日目

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

この時点の状態は、アンモニア(アンモニウム) ⇒ 亜硝酸塩 へと分解されるペースに、亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 への分解が追い付いていない状態です。

この亜硝酸塩の『 山 』は、生物濾過を立ち上げる際に、多かれ少なかれ、必ず出現すると思っています。

この亜硝酸塩の山を、できるだけ低く短くやり過ごせるように補助するのも、この立ち上げ方でのマツモの重要な役目です(^ー^)

マツモが、発生するアンモニア(アンモニウム)や亜硝酸塩や硝酸塩、リン酸等の多くを養分として吸収し、残った少しのアンモニア(アンモニウム)や亜硝酸塩をもとに、濾過バクテリアが徐々に増殖しながら、だんだんと硝化作用が活発になって、生物濾過が立ち上がっていくのがこの方法の狙いです。

亜硝酸塩濃度が 0.8mg/ℓを超え、さらに 1mg/ℓ も越えてきましたので、12日目から餌を切りました。

実験ですので、亜硝酸塩濃度を結構高めに推移させていますが、実際には、0.5mg/ℓ に近づくか超えたら、餌を控えるか切るくらいが良いように感じています。

さらに亜硝酸塩濃度が上昇し、1.6mg/ℓ を超えてくるようなら、普通に水道が使え、水換えできる状況であれば、この辺で 1/3 ~ 半分 くらいの水換えすると良いと思います。(この実験では水換えせずに経過を見守りました)

<生物濾過のサイクル>

①有機物 ⇒ ②アンモニア(アンモニウム) ⇒ ③亜硝酸塩 ⇒ ④硝酸塩

2日目で③までが開始されています。

5日目に硝酸塩のチェックをし、10mg/ℓ 検出されました。

6日目10mg/ℓ 以上、7日目、15mg/ℓ、10日目15mg/ℓ、12日目 20mg/ℓ、14日目 40mg/ℓ

※ いずれも約です(^^)

③ ⇒ ④ の最終過程までの働きを担う濾過バクテリアが定着し、活動を開始しているようです。

5日目の硝酸塩の値(10mg/ℓ )から、割と早い段階(もしかして3日目くらい?)からニトロスピラ属による『 亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 』への硝化が開始されていたのではないかと思われます。

これまで何度も生物濾過の立ち上げをして来ましたが、5日目に硝酸塩濃度のチェックをしたのは初めてのことで、ニトロスピラ属の活動開始(亜硝酸塩 ⇒

硝酸塩)がこんなに早いとはちょっと意外でしたw( ̄o ̄)w

12月28日(16日目) マツモの下半分が溶けはじめました・・・;

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

水温は早朝でも適温範囲内なので、やはりギリギリの光量なのですかね~(^_^;)

とりあえずボロボロになる前に切除して、容器内の沈殿物を網で掬って掃除しました。

水草は枯れれば有機物ですので、分解されアンモニアやアンモニウムになり、さらに硝化され亜硝酸塩、硝酸塩となりますが、現時点では亜硝酸塩濃度が高めですので、取り除いておかないと、さらにそれを助長させてしまいますので。

グリーンが薄くなってきていますが、まだ大丈夫そうな部分は最初に入れた2gの半分の1gです。

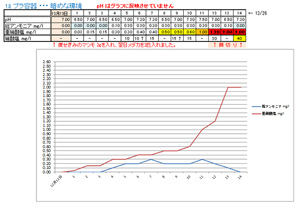

32日目(1月13日)の経過です(^^)

アンモニア濃度も亜硝酸塩濃度もほぼゼロになりました。

一昨日マツモをすべて取り出しました。その後2日経っても水質は安定していました。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

18日目(12月30日)に追加したマツモの効果で、それまで 2mg/ℓほどあった亜硝酸塩が少し低下して、1.6mg/ℓほどまで低下し、その後横這いしていました。

23日目(1月4日)水質チェック後、すだれ越しに日光が当たる環境に6時間ほど置いてみたところ、1.6mg/ℓ ほどあった亜硝酸塩が 0.8mg/ℓ と 1.6mg/ℓ の中間の 1.2mg/ℓ くらいに低下しました。

25日目(1月6日)以降、亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 の働きをするニトロスピラという濾過バクテリアの定着と働きが十分になってきたようで、亜硝酸塩濃度がどんどん低下してきました。

濾過バクテリアのニトロスピラ属がしっかりと定着して働きはじめると、亜硝酸塩濃度はどんどん低下していきます。

その証拠に、硝酸塩濃度がグン!と上昇しました。その上昇した硝酸塩も、マツモによって吸収され、再びまずまず良好な範囲内に低下しました。

<実験環境の推移>

14日目(12月26日)、アンモニア濃度がゼロまで低下し、亜硝酸塩濃度は 2mg/ℓ 程度で横這い。

16日目(12月28日)になってまた上昇していましたが、翌日には再び低下。まだ高めな状態。

16日目の上昇は、光量不足でか、マツモの一部が溶けはじめ、そのことが影響したのだと思います。

亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 へとすみやかに分解が進み、亜硝酸塩濃度が低下してくれば、生物濾過の立ち上がりまであと少しです(^ー^)

18日目(12月30日)にマツモ 1gとなっていたところに 2g追加して 3gとしました。・・・ 最初は 2gでスタート

19日目(12月31日)さっそく効果が出て、亜硝酸塩濃度が低下し、20日目(1月1日)も同じくらいの値です。

21日目(1月2日)9日間餌を切っていましたが、これまでの1/4の量で給餌を再開しました。

23日目(1月4日)水質チェック後、すだれ越しに日光が当たる環境に6時間ほど置いてみました。1.6mg/ℓほどあった亜硝酸塩が 1.2mg/ℓ ほどに低下しました。

24日目(1月5日)亜硝酸塩濃度が低下しはじめました。硝酸塩濃度が上昇してきていますので、ニトロスピラという 亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 へと変えてくれる濾過バクテリアの定着と活動が活発になってきたのかもしれません。

29日目(1月10日)亜硝酸塩濃度がほぼゼロまで低下したため、4gに増殖していたマツモを1gに減量しました。翌日も同等の値なら、すべてのマツモを除去します。

30日目(1月11日)マツモをすべて取り出しました。

31日目(1月12日)マツモが無い状態でも、水質は良好です。マツモが無くなったことで、硝酸塩濃度がやはり上昇しました;

32日目(1月13日)マツモを取り出して2日経ちましたが、水質は安定しています。生物濾過が立ち上がった状態になりました。

16日目(12月28日)にマツモが溶けているのを確認してから、水換えぜず、マツモの補給もせずで、2日間濾過バクテリアの力に任せていましたが、マツモの量を 3g(重量比 0.3%)に増量しています。

↑ 飼育水 40リットルでは 120g、50リットルでは 150gに相当します(単純計算)

1月11日、実験開始から30日目で、マツモをすべて取り出しました。

引き続き硝酸塩濃度を抑えたい場合には、この環境は水量1リットルにメダカの若魚2匹ですので、マツモを 1g以上入れておけば、蓄積していく硝酸塩をマツモが養分として吸収してくれます。

もちろん、このタイミングで、他の水草への切り替えも可能ですし、立上げ当初から同時進行で他の水草が入っていても大丈夫でしょうが、個別に性質が異なるため、ここでは省きます。

でも、他の水草が入っているからと、生物濾過が立ち上がる前からマツモを減らすのは、アナカリスの実験で亜硝酸塩濃度がどんどんと計測不能なレベルまで上昇したことからもお勧めできません。

また、土等に植えられている水草を導入する際には、肥料分の溶出や、病原菌や寄生虫への注意も、そうではない水草に比べて十分に必要だと思います。

<< 実験結果 >>

実験開始から32日かかりましたが、濾過器のない環境で、主に底砂に濾過バクテリアが湧いて定着し、1リットルの水でメダカの若魚2匹を飼育できる環境になりました。

この環境は、あえて光量を落とし、マツモの色が薄くなったり、一部が枯れるほどでしたが、それでも、途中水換えすることなく、生物濾過を立ち上げることができました。

十分な光量が得られないこともあって、亜硝酸塩濃度の上昇で、餌を切った日が9日ほどありましたが、それでもメダカは、この小さな容器の中で何かしらを摂取し、痩せることなく、実験を終えることができました。

水温が15℃~20℃ほどの環境でしたので、夏よりは立ち上がりに日数を要しましたが、濾過器もない状態ながら、かなり早く安定した環境となりました。

6度に渡る実験から、マツモの力を借りての生物濾過の立ち上げは、とても有効だと思います。

定期的な水換えは、pHを適正な値に保ったり、生物ろ過で最終的にできて、水草やコケ、植物プランクトンなどによって消費されないと蓄積してしまう、硝酸塩の濃度を下げたり、魚などに害となる菌を減らすためにも必要なことだと思います。

今回は、水換えしたくてもできないケースも想定していますので、できるだけ水換えをせず、実験をしています。

<ご注意>

魚の種類や大きさや数、餌の量によっては、一概には言えないということをご理解ください(^ー^)

また、この方法を公表しているのは、個人がしていることですので、学術的な研究レベルほどでは当然ないにせよ、ホビーレベルの試薬での実験で、十分な効果が得られたため、お困りの方がいらっしゃれば、どうぞお試しくださいと公表しています。

ただし、個別に私自身が立ち会えるわけではありませんので、すべての結果に対して自己責任でお願いします。