水草3種類の力を利用した、生物濾過立ち上げ実験!(^^)

マツモ、カボンバ、アナカリス の3種類の水草の力を借りて生物濾過の立ち上げ実験をしました。

通年入手しやすい代表的な3種類に絞って、ほぼ同じ条件で実験を行いました。

<実験環境>

[容器] : プラケース ※ フタなし

[水量] : 2リットル 水温 20℃前後

[水草] : マツモ、カボンバ、アナカリス の 3種類でそれぞれ『 5g 』

・ 水草の重量比率が0.25%なのは、60cm水槽でのマツモでの実験時と同じです。

[濾過器] : スドー ベタのフィルター (エアリフト スポンジ濾過)

[底砂] : 大磯砂 厚さ1cm前後

・ 水質浄化に直接影響しませんが、水を弱アルカリ性気味にします。

[水草植え込み用土] : 赤玉土を少量(同条件とするため、マツモの環境にも)

・ 水質浄化に直接影響しませんが、水を弱酸性気味にします。

[メダカ] : 各12匹(魚体重合計 3g) 1匹当りの飼育水 166ml

・ 60cm水槽でのマツモでの実験時と、魚体重の比率では同程度です。

[給餌] : 朝夕の一日2回 適量 ・・・ 水質により、減らす場合もあります。

・ 実験2日目から給餌します。

[照明] : 出窓で、すだれ越しの太陽光。

※ 生体以外は熱いお湯で殺菌・殺虫をしてあります。

※ メダカは、新水で別の環境下に1日置き、できる範囲で各種バクテリアを持ち込まないようにしています。

※ 水草は、消石灰溶液につけて洗浄し、2日間新水に浸けておいたものを使用しています。

< 補足説明 >

① 底床

底砂には各種バクテリアが湧いて、水質浄化にも役立ち、汚れが舞いにくくもなり、魚も落ち着きやすいことでしょうから入れています。

赤玉土は、水草植え込み用に若干量使っています。ポットの中の赤玉土の表面付近にも各種バクテリアが湧いて、底砂と同じようなことが期待できます。

・~・~・~・

② 水草の状態

カボンバ、アナカリスとも、根が全くない状態のものを入れています。マツモは浮遊性で根は生えません。

カボンバとアナカリスは、現時点で『根が全く生えておらず』赤玉土(ソイルでも砂でも同様)に植えてはいますが、ただ入れているだけなのとほぼ同じです。ただ入れてあるだけのようにするため、『あえて斜め横になるように』しています。

いずれ発根し、根付くでしょうが、前回と同様に10日あまりで濾過バクテリアによる生物濾過が立ち上がった場合には、あまり根を張れていないのではないか?とは思いますが、マツモは浮遊性。カボンバとアナカリスは根を張ってこそ実力発揮。ですので、まだ発根していない状態ですが、そのまま植えています。

さらに言えば、投げ込んでおくだけで、どれくらいの水質浄化能力があるかは、根が生え、それなりに張るまでなら分かるということですね?(^^)

アナカリスは、マツモのように、浮遊させておくだけでも養分を吸収して成長するともいわれていますが、実際にどの程度か興味深いです。

一方カボンバですが、入れて浮かべておくだけですと、葉が寝てしまった場合、葉の裏が白いですよね;葉っぱの裏は葉緑素が少ない;根が生えて、上を向いてこそ最大のパフォーマンスなのでしょうね(^^)

水換えしたくてもできないような場合を想定しての実験です。

通年、比較的安価に入手可能で、殺菌・殺虫・洗浄・消毒 等が簡単で、飼育環境に入れるだけで利用可能な代表的な水草を選びました。

映像は、分かりやすくお見せするため、すっきり?した側を前にしていますが

実際には

① 水草の葉が窓の外からの光を受けやすいように

② 濾過器のスポンジ部分に太陽光が当たりすぎないように

前後を逆さまにしています(^^)

水草のスタート時からの重量変化

スタート 10日間 15日間

マツモ : 5g ⇒ 7g ⇒ 12g ・・・ 2.4倍

カボンバ : 5g のまま ・・・ ほぼ変化なし

アナカリス : 5g ⇒ 6g ⇒ 8g ・・・ 1.6倍

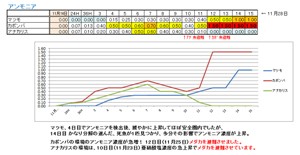

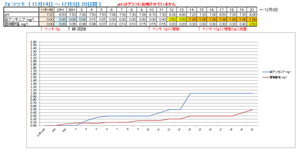

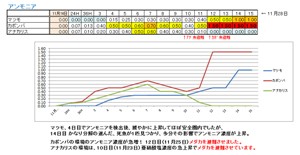

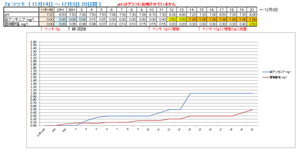

アンモニア濃度の推移です(^^) ・・・ < 15日目 >

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

カボンバの環境で12日目(11月25日)、アンモニア濃度が急上昇(^_^;)

急遽、メダカを避難させました。(計算上の有害なアンモニアの量は微量で、ほとんどは無害といわれるアンモニウムイオンだとは思われますが)

アナカリスの環境では、10日目(11月22日)から、亜硝酸塩濃度の急激な上昇により、メダカを避難させています。そのため、アナカリスと濾過バクテリアの働きで、アンモニア濃度がゼロまで低下してはいます。

15日目で、これまで通りメダカが12匹入っているのは、マツモの環境だけになりました。

マツモの環境では、許容範囲で今のところ推移しています(^^)

水温が下がっているためか、濾過バクテリアが湧いて定着するのがゆっくりになっているようですね・・・

11月28日 朝の水温 17℃ 日中の水温22℃ くらいです。

アナカリスの環境は10日目(11月23日)から、メダカを避難させていますので、アンモニアの発生も少なく、アンモニア(アンモニウム) ⇒ 亜硝酸塩(ニトロソモナス属)の硝化作用と、アナカリスが養分として吸収することで、アンモニア濃度がどんどん低下しているのだと思われます。

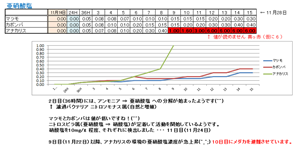

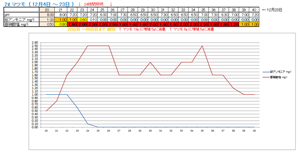

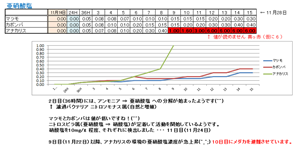

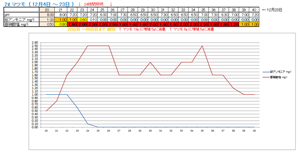

亜硝酸塩濃度の推移です(^^) ・・・ < 15日目 >

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

アナカリスの環境で亜硝酸塩の値がさらにグングン上昇!!

10日目(11月23日)に急遽メダカを避難させました。

魚の居ない状態では、アナカリスのアンモニア(アンモニウム)吸収能力と、濾過バクテリア(ニトロソモナス属)の硝化作用が働き、アンモニア濃度がゼロまで低下しましたが、亜硝酸塩濃度は、試薬の色での値の読み取りが不可能なくらい高濃度です。

今回の水草三種類の中では、マツモに次ぐ力を見せてくれていましたが、亜硝酸塩の吸収は苦手なのか??

対して、マツモとカボンバの環境は値が低いですね♪

マツモはアンモニア(アンモニウム)吸収能力が高く、結果、アンモニア濃度が低くなり、濾過バクテリアの働きによって、亜硝酸塩になる分も少なくなりますね(^^)

さらに、亜硝酸塩の吸収もしっかり行っていそうな感じでもあります。

カボンバの環境の亜硝酸塩濃度も低下してきましたが、こちらは12日目にアンモニア濃度が急増(^_^;) (計算上の有害なアンモニアの量は微量で、ほとんどは無害といわれるアンモニウムイオンだとは思われますが)

メダカを避難させました。

マツモ、カボンバの環境ともに、11日目に硝酸塩が10mg/ℓ 程度検出されました。亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩(ニトロスピラ属)も定着して、働き始めているようです。

アナカリスの環境もチェックしたいところですが、亜硝酸塩の値が高過ぎ、検査結果に影響を与えるようで、できませんでした。

①有機物(フンなどいろいろ) ⇒ ②アンモニア(アンモニウム) ⇒ ③亜硝酸塩 ⇒ ④硝酸塩等

硝酸塩やリン酸は、水換えするか、植物や植物プランクトン、コケ等が養分として合成することで減らすことができますね?

立ち上げて2日で、① ~ ③ までが機能し始めたようです。

① ⇒ ② は ② ~ ④ の硝化バクテリア群とは別のバクテリアの働きによります。

② ⇒ ③ は濾過バクテリアの ニトロソモナス属のバクテリアの働きによります。(自然と空気中から入り増殖)

③ ⇒ ④ は濾過バクテリアの ニトロスピラ属のバクテリアの働きによります。(自然と空気中から入り増殖)

↑ 以前はニトロバクター属とされていました。

※ 魚も鰓から直接 ② のアンモニアを排泄します。

<有機物とは>

『加熱し続けると二酸化炭素を出しながら燃えるもの』ざっくりです;これでよかったでしたかね(^_^;)

フン、餌、沈殿物の多くもそうです。(水草、魚、バクテリアも枯れたり死ねばそうなります)

マツモの環境 - アンモニア濃度と亜硝酸塩濃度を重ねて

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

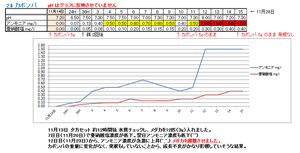

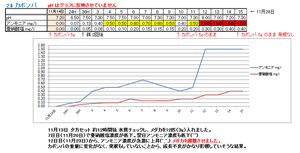

カボンバの環境 - アンモニア濃度と亜硝酸塩濃度を重ねて

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

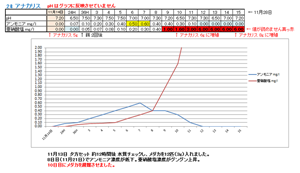

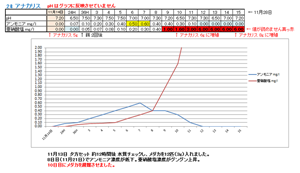

アナカリスの環境 - アンモニア濃度と亜硝酸塩濃度を重ねて

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

<< アナカリスの環境で >>

10日目、亜硝酸塩濃度が急上昇してきたため、メダカを避難させました。

<< カボンバの環境で >>

12日目、アンモニア濃度が急上昇したため、メダカを避難させました。

総アンモニア濃度 1.5mg/ℓ ですので、水温とpHから計算上導き出す、本当に有害なアンモニアは0.01mg/ℓ と微量ではあります。

※ 水温:20℃ pH:7.2 の場合、総アンモニアの内、有害なアンモニアは 0.6%

99.4% は無害といわれるアンモニウム

<水換えできない状態での立上げを想定しています>

たった一回の実験では何とも言えませんが、金魚や大き目の熱帯魚の環境での立ち上げには、カボンバやアナカリスはちょっと厳しいかな?と感じます。

もちろん、水換え可能な環境であれば、これらの水草を使って水質をチェックしながら、適宜水換えをして、環境を立ち上げることは可能です。

カボンバ・アナカリスの環境について

メダカや小型の熱帯魚を、1リットルあたり1匹前後の、推奨される飼育数で生物濾過を立ち上げる場合なら、アンモニアや亜硝酸塩濃度が危険な値にもならず、立ち上げることができるかもしれません。

今回は60cm金魚水槽で立ち上げ時と魚体重で同等とするため、単純計算で結果として、推奨される飼育数(1リットルに1匹)の6倍のメダカを入れました。

カボンバの環境では、高めに推移していたアンモニア濃度が、原因は不明なままですが、急激に上昇しました。

アナカリスの環境では、アンモニア(アンモニウム)の吸収こそ、マツモに次いで優れていましたが、亜硝酸塩濃度がかなりの高濃度になりました。

その値を単純に6(魚を6倍入れていますので)で割ったとしても、高めの値です。アナカリスが亜硝酸塩を養分として吸収することが不得意ということなのか?は分かりませんが、濾過バクテリアが活動し始めるまでは、水草に吸収してもらうというのが、この立ち上げ方法です。

アンモニアの吸収力が強くても、亜硝酸塩の吸収力が弱くては、生物濾過の立ち上げの補助に使う水草としては不向きです。

アンモニア濃度の値の推移については、アナカリスは今回の3種類の中では、マツモに次ぐ優秀さでしたが、もし亜硝酸塩の吸収が不得意なのであれば、この方法での立ち上げには使えないということになります。

● 水草の栄養素について

水草だけではなく、植物の 3大栄養素と言われている 『 窒素・リン・カリウム 』(プラス「微量元素」)

窒素 : アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素 ・・・ 通常飼育で発生

リン : 通常は魚の餌に含まれます。

カリウム : 添加するか、水換えしないと通常は補給できないそうです。ただし、枯れた葉やちぎれた葉からも溶出するそうです。

< 想像でしかありませんが、カリウム不足を起こして・・・ >

カボンバ : 発根もせず、成長が止まり、アンモニアの吸収力が落ちた?

アナカリス : 亜硝酸塩の吸収がしにくい?

< もう一点、こちらも想像ですが >

濾過バクテリアの硝化作用によって、すでに少しずつできていた硝酸塩の方を優先的に吸収するようになり、アンモニアや亜硝酸塩の吸収をあまりしなくなった?

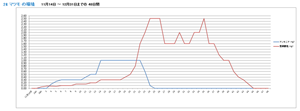

ここからは、マツモの環境のみ実験を継続しました。

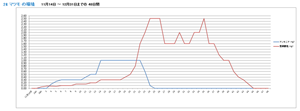

20日目(12月3日)までのマツモの環境です。

横長になってきましたので、分割しました(^^)

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

21日目 ~ 40日目(12月23日)までのマツモの環境です。

横長になってきましたので、分割しています(^^)

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

硝酸塩濃度が 20mg/ℓ 前後で抑えられています。マツモが養分として吸収しているようです。

そして、ようやく亜硝酸塩濃度が低下してきました。

①有機物 ⇒ ②アンモニア(アンモニウム) ⇒ ③亜硝酸塩 ⇒ ④硝酸塩

④までの一連の硝化作用が目に見えて働きはじめました。

それでも相変わらず亜硝酸塩の値が高かったのは・・・

A.2リットルの水に対しての生体が多いこと。

B.マツモの好む窒素分(①アンモニア態窒素 > ②硝酸態窒素 >>> ③亜硝酸態窒素 なのか?)が影響

C.濾過の立ち上がりがまだ十分ではない。

主に上記 A ~ C の理由から、亜硝酸塩の状態で長くとどまってしまっていたのかもしれません。

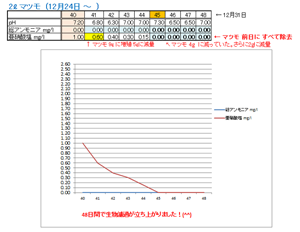

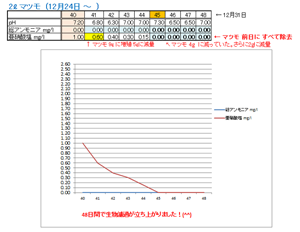

48日目 (12月31日)までのマツモの環境です。

横長になってきましたので、分割しています(^^)

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

45日目(12月28日)に亜硝酸塩濃度がようやく ゼロ まで低下し、そこからはマツモを減らしました。

48日目、マツモがまったく入っていない状態でも、アンモニアも亜硝酸塩も検出されない状態になりました。

夏の水温(28℃前後)と比べて3倍近くもかかりましたが、ついに生物濾過が立ち上がりました!(^^)

年内に立ち上がってくれて、何だかうれしいです。

最初に魚を多く入れすぎた過酷な環境だったとはいえ、やはり28℃前後の夏の水温と20℃前後の水温では、濾過バクテリアの増殖するスピードに大きな違いを感じますね。

かなり横長ですが、上の3つのグラフを分割する前(^_^;) マツモの環境のスタートから、生物濾過の立ち上がりまでです(^ー^)

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

実験にお付き合いしてもらったのは、餌用として売られていたメダカのため、ポツポツと☆しはじめ、12月18日(35日目)に魚を 2gの金魚1匹に減らしています。

スタート時のメダカの若魚に当てはめると 8匹に相当する魚体重です。ちなみにメダカの若魚12匹(3g)で実験をスタートしました。

水質の安定性や飼育の難易度についてですが

40リットルの飼育水で50gの金魚を飼育 = 2リットルの飼育水で2.5gの金魚 (重量比では同じ)

ではなく

40リットルの飼育水で50gの金魚を飼育 < 2リットルの飼育水で2.5gの金魚

水量が少ない方が水温や水質が不安定になりがちで、飼育も難しくなります(^_^;)

そのような環境でも、特に何をしたわけでもありませんが、マツモの助けを借り、比較的安全に飼育することができました。

<マツモの環境の推移>

11月13日 夕方セット 約12時間後 水質チェックし、メダカを12匹(3g)入れました。

6日目(11月19日) から アンモニア濃度 ・ 亜硝酸塩濃度が安全圏内でほぼ横這いに。

11日目(11月23日)から、やや水質悪化傾向に(^_^;)

14日目(11月27日)以降、1匹☆して分解が進んだ状態に気付けず、アンモニア濃度も亜硝酸塩濃度も上昇。

18日目(11月28日)メダカがぽつぽつ☆に。魚体重で同等の3gの琉金の幼魚に交代。

19日目(12月2日)以降、さらに亜硝酸塩濃度が上昇。そろそろ要注意。

23日目(12月6日)以降、アンモニア濃度がが低下し、25日目(12月8日)ゼロに(^^) 亜硝酸塩濃度も徐々に低下してきました。

27日目(12月10日)以降、亜硝酸塩濃度がダラダラと割と高めの値で横ばいのようになり、それが35日目(12月18日)まで続きました。

36日目(12月19日)以降は段々と低下し、45日目(12月28日)亜硝酸塩濃度がやっと ゼロになりました。

45日目(12月28日)濾過バクテリアの担当する割合を増やすため、マツモの量を2gに減らしました。(スタート時 5g)

46日目(12月29日)マツモの量を1gに減らしました。スタート時の 1/5です。

47日目(12月30日)マツモを取り出しました。

48日目(12月31日)マツモがまったくない状態でも、アンモニアも亜硝酸塩も検出されない状態になりました。

22日目か23日目くらいに、水換えしたいくらいの値になりましたが、水換えできないことを想定してのことですので、そのまま餌を切ったり、24時間照明にしたりして乗り切りました。

46日目(12月29日)のマツモ2リットルの実験環境です(^ー^)

魚は魚体重 2gの琉金1匹です。

48日かかりましたが、マツモ・カボンバ・アナカリスの3種類

通年入手しやすい代表的な種類に絞って、ほぼ同じ条件で生物濾過の立ち上げの補助に使えないか実験をしてきました。

結果、マツモのみ最後まで経過を追うことができ、生物濾過を立ち上げることができました。

カボンバとアナカリスは、アンモニアや亜硝酸塩の濃度が危険な値になり、今回は立ち上げを途中で断念しました。

なお、時間が許せば再度、今度は夏の水温で、マツモ・カボンバ・アナカリスの比較実験をやってみたいと思っています(^^)

この実験、長くなりましたね。お付き合いいただき、ありがとうございました。

水換えしたくてもできないような状況で、生物濾過を立ち上げるということを想定しています。

アンモニアや亜硝酸塩の濃度をチェックしながら、必要に応じて水換えをして、生物濾過の立ち上げをすれば、カボンバやアナカリス、他の水草でも、または水草を入れなくても、もちろん生物濾過の立ち上げはできます。

水換えしながら生物濾過を立ち上げる場合にも、マツモを立ち上げのお供にすれば、環境にもよりますが、水換えの頻度や量を大幅に下げたり、一度も水換えすることなく、生物濾過を立ち上げることが可能になることが多いと思います。