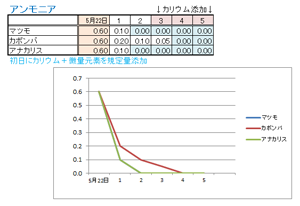

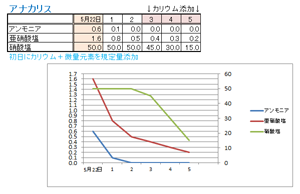

6日目まで値は取ったのですが・・・ アナカリスの一部が黒化して、養分の吸収力が落ち、値が横這いになりましたので、前日までの5日間の推移を参考までにご覧ください。

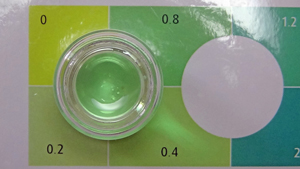

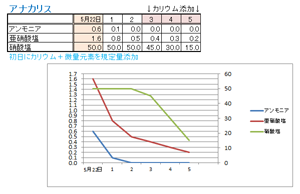

① アンモニア濃度

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

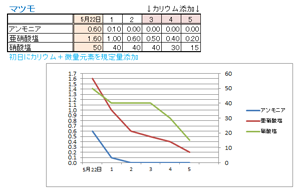

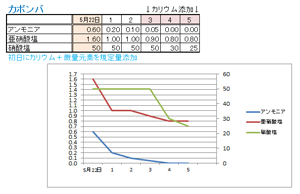

アンモニアの吸収能力は、マツモ、アナカリスはほぼ互角でした。ただし、このふたつ後でお見せする硝酸塩濃度の、1日目の下がり具合から、立ち上げ当初であれば硝酸塩はあまり存在しないため、マツモによるアンモニアの吸収がもっと強く作用したかもしれません。カボンバはマツモやアナカリスと比べて、吸収するペースが半分くらいという結果でした。

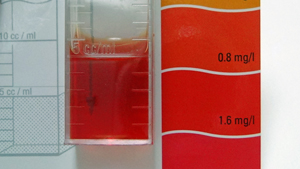

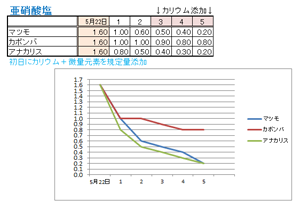

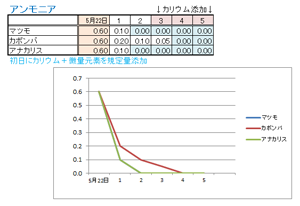

② 亜硝酸塩濃度

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

マツモとアナカリス、5日目には同じ値になりましたが、全体的にアナカリスの吸収力がマツモを上回っていました。ただし、この後にお見せする硝酸塩濃度の1日目の下がり具合から、立ち上げ当初であれば硝酸塩はあまり存在しないため、マツモによる亜硝酸塩の吸収がもっと強く作用したかもしれません。カボンバは、硝酸塩が豊富にある環境下では、亜硝酸塩の吸収は後回しになりがちなようですね。

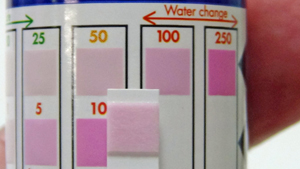

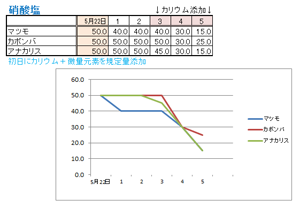

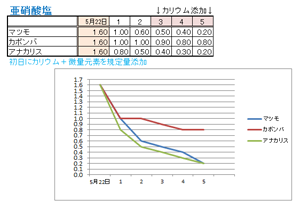

③ 硝酸塩濃度

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

4日目以降、マツモとアナカリスは同じくらいで推移しました。カボンバも4日目には並びましたが、翌日には再び差ができました。

1日目にガツンと目で見て分かるほどに低下した、マツモの吸収力はやはり強力だといえると思います。

アナカリスもカボンバも完全な横這いではなく、少しずつ吸収していたはずで、ただ、それを読み取れなかったということです。

元々硝酸塩濃度だけは50mg/ℓほどと、濃度が桁違いですし、試験紙の値も、0,10,25,50,100,250 と幅が大きく、中間的な色をなんとか読み取っていますので、ご理解ください。

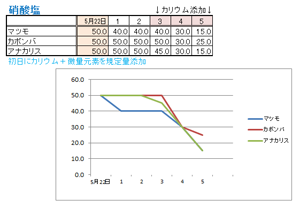

アンモニア濃度、亜硝酸塩濃度、硝酸塩濃度を合わせたものです。

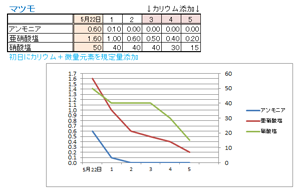

<マツモ>

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

立ち上げ直後、肥料やそれらの成分が含まれたソイルでも入れない限り、通常、硝酸塩は水道水に含まれるものだけ(我が家では 10mg/ℓ ほど)ですので、今回のように

50mg/ℓ も最初から存在することはなく、通常その吸収力はアンモニア(アンモニウム)に向かうため、アンモニア濃度の下降がもっと急激になっただろうなと想像します。

亜硝酸塩の吸収についても、一直線には低下していませんが、しっかりと吸収しているように見えます。

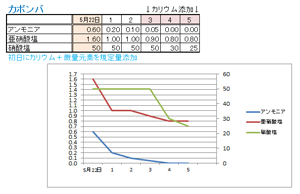

<カボンバ>

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

マツモやアナカリスに比べると、ゆっくりしたペースではありますが、それでもアンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩ともに吸収しています。

硝酸塩があると、どうもそちらがかなり優先されるような感じですね。アンモニア濃度がゼロに近づいた辺りから、硝酸塩濃度がグン!と低下し始め、亜硝酸塩濃度は減ってはいますが、横這い気味になっています。

ただ、硝酸塩は立ち上げ直後は、原則として、もともと水道水に含まれているものだけだとすれば、十分立ち上げの助けになる水草ではないかと感じました。

去年の11月にした実験の際には、亜硝酸塩はまずまず良い値で来ていて、アンモニア濃度が上昇し始め、中断しました。

そのときにはカリウムや微量元素を添加していませんでした。

<アナカリス>

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

マツモとほぼ互角か勝るペースで推移しています。ただ、硝酸塩濃度を1日でガツンと下げているマツモの方が、パワーの面ではやはり上だと私は思っています。

去年の11月にした実験の際には、途中で計測不能なほどまで亜硝酸塩濃度が上昇してしまったアナカリスの環境でしたが、カリウムを添加してみてこの結果ですので、やはりあの時はカリウム切れを起こしていたのではないかと思われます。

今回は、どこにでも売っていて、多く買ってもそんなに高くなく、たくさん在庫のある、一般的な水草3種類の好みの窒素分を調べてみました。

その結果、想像の域を出ませんが・・・

<マツモ>

これまでマツモに関する実験を重ねて来て、一部、物理的に規模が大きすぎて難しいケースを除いては、淡水の環境では、水換えをしないか、かなり抑える場合に、生物濾過の立ち上げでも、水換えまでの期間の延長でも、幅広く対応可能だと感じています。

<カボンバ>

金魚や、水を汚しやすい生体の水槽の立ち上げを、水換えをしないか、かなり抑えてする場合には、ちょっと厳しいと思いますが、あまり水を汚さず、水草を食べない小型魚の環境を立ち上げるのには、十分な働きが期待できるのではないかと感じました。

<アナカリス>

マツモに近い水質浄化能力が期待できると感じました。カボンバと同じく、食べられるようだとどうかな?と成長速度から感じます。

※ いずれも不足しがちなカリウムや微量元素を適量添加するという前提です。

ところで、水草の種類によっては、売り切れだったりすることもあります。

私の住む徳島県は田舎なので、残念ながらよくあります。

極端な例ですが、例えば、カボンバのみ売っていたような場合、まずはカボンバでアンモニアに対応し、亜硝酸塩濃度が高くなりそうな兆しが見えたら、できればマツモ、なければアナカリスに切り替える等、マツモだけではなく、他の水草の力をうまく借りて、乗り切ることも十分可能なのではないかと感じました。

ただ、カボンバもアナカリスも、発根した後の水質浄化能力がどうなるのかがちょっと気がかりです。

もし、主に底床の養分を吸収するようになるのだとしたら・・・

底床が何かにもよりますが、水草を植えられるほどの厚さですと、砂利ですら底床への通水は、底面濾過でもなければあまりよくないことでしょう。

生物濾過の立ち上げ中は、水中のアンモニア濃度や亜硝酸塩濃度が高くなりがちです。

これは暴論かもしれませんが、根が生えても植えずに立ち上げ、生物濾過が立ち上がってから植えるというのは難しいのでしょうかね?

それから、カボンバやアナカリスをそれなりの量入れる場合ですが、マツモのように浮遊させると、光合成の効率や通水性をかなり低下させそうです。

植えずに浮遊させず。

これは先日水替えした際にやってみたものです。水草自体はマツモですが、こんな感じでカボンバもアナカリスも1か月から1か月半ほど状態良く維持できるとしたら・・・

やってみないと分かりませんね(^_^;)