2019年5月29日 ~ 6月24日 26日間

【実験結果】

ゼオライトとマツモのリレーで、途中水換えすることなく、26日間で生物濾過を立ち上げることができました。水質については亜硝酸塩濃度が高めになった日もありましたが、概ね許容範囲内に保つことができました。

【実験の内容】

これまで実験を繰り返してきた、マツモの水質浄化能力を借りた、生物濾過の立ち上げ法から派生した方法です。

まずは規定量のゼオライトでアンモニア(アンモニウム)の吸着をし、アンモニア(アンモニウム) ⇒ 亜硝酸塩 へと分解するバクテリアが働きはじめたら、ゼオライトをすべて取り出し、それ以降はマツモを入れて、マツモの水質浄化能力を借りて、水換えをしないか、最小限に抑えて、生物濾過を立ち上げます。

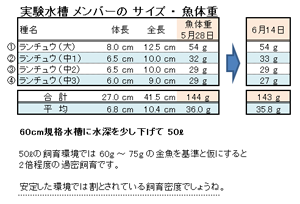

以前ご協力させていただいた方の飼育環境は、プラ舟60に飼育水50リットル、体長8cm(全長13cm)ほどの二歳くらいの丸手の立派なランチュウが2匹でした。

今回の実験メンバーの大きいランチュウがちょうどそれくらいですが、この子は長手で54gです。同じ体長でも丸手はもっと体重があります。それでも75gはなさそうでしたが、仮にあるとして、それが2匹で150gあることを想定しています。

尾数は増えてしまうのですが、前回と同じ金魚たち4匹で、総魚体重を約150gに合わせました。

この150gという魚体重は、50リットルの飼育環境で一般的に基準とする飼育数の倍くらいに相当すると思います。

(目安とされる『金魚1匹 / 10リットル』の1匹を丸い体型の金魚なら15g前後として)

前回このメンバーで実験した際には、最初に餌を与えすぎたということもあるのですが、マツモだけでは厳しそうでしたので、アンモニアを吸着してくれるゼオライトを使用したり、これまでシンプルにするために、添加せずにいたカリウムや微量元素(水草用の市販のもの)を添加したりして、どうにかこうにか水換えせずに生物濾過を立ち上げました。

今回は最初から、ゼオライトが担当する期間(亜硝酸塩ができはじめるまで)と、マツモが担当する期間を明確に分けて実験します。

① ゼオライトのアンモニア(アンモニウム)吸着作用と、マツモの水質浄化能力をリレーで利用することで、金魚やメダカ、熱帯魚等を飼いながら、生物ろ過を立ち上げることができること。(飼い始め・リセット時)

② 天災等の影響で断水してしまったというような緊急時、ゼオライトのアンモニア(アンモニウム)吸着作用とマツモの水質浄化能力で、復旧されるまでの期間を水換えなしでも、しのぐことができること。

ただし、相反するようですが、どうしても水換えが必要な際には、無理なく購入できる程度の量25リットル前後を水換えします。

|

|

|

| ① | 水槽・水量: 60cm × 30cm × 36cm水槽に、水深を下げて新水を 50リットル 水温 25℃前後 フタあり |

|

|

|

| ② | ゼオライト:300g (60cm水槽の規定量) 亜硝酸塩濃度が 0.5mg/ℓ 前後になったらすべて取り出します。 |

|

|

|

| ③ | マツモ:125g 重量比0.25% ・・・ 販売されているもの 6パック強(お店によって異なります) 亜硝酸塩濃度が 0.5mg/ℓ 前後になったら、ゼオライトと交代で水槽に入れます。 それまでは別容器で待機させています。 ・成長して増えてきたらある程度で間引き、食べられて減ったら追加し、食べられないように保護します。 ・消石灰(水草その前に同等)で前処理し、カルキを抜いていない水道水でよく洗い、1時間以上つけ置き。(ろ過バクテリアや種々の細菌ができるだけいない状態にするため) |

|

|

|

| ④ | 金魚:全長9 ~ 12.5cm 全部で4匹 基準とされる飼育数の倍くらいです(^^;) |

|

|

|

| ⑤ | ろ過器:スポンジろ過(50リットル程度向けとされているもの) |

|

|

|

| ⑥ | 底砂 : なし ベアタンク |

|

|

|

| ⑦ | 餌 : 水質をチェックしながら、適宜量や回数を調節 |

|

|

|

| ⑧ | 照明 : 20wの蛍光灯2本 12時間ほど点灯 |

|

|

|

| ⑨ | 水換えはできるだけせず、水質によっては餌を減らします。 どうしても水換えが必要な場合、25リットル程度水換え(水質悪化など) |

|

|

|

| ⑩ | マツモへの養分で不足してしまいがちな、カリウムと微量元素を、市販の水草用の液肥 テトラ フローラプライドで補います。窒素分(アンモニア(アンモニウム)や硝酸塩)・リン酸を含まない商品です。 窒素分(アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩)やリン酸の吸収が促進され、マツモの生育がよくなります。 窒素・リン酸・カリ どれが不足しても植物の成育に影響が出ます。 テトラ フローラプライド については ・・・ こちら ← 新しいページで開きます。 |

|

|

|

|

※ 中に入れる生き物は、できる範囲で、ろ過バクテリアを持っていないに近い状態になるようにしています。 ※ 水槽や濾過器等は60℃ほどの熱いお湯で滅菌し、ろ過バクテリアや雑菌がほぼいない状態にしています。 ========== マツモが金魚に食べられてしまうような場合には、光合成を邪魔せず、食べられない程度にマツモをネットで保護したり、セパレーターで分けたりして保護します。 ========== 水槽等の飼育器具一式と、金魚やメダカ、熱帯魚等の生体を同時に購入することをお勧めするための実験ではありません(^ー^) 購入された生体は、病気を持っていないかの確認を一週間から10日はかけてしたほうが良いかと思いますし、例え良い菌でも持っている菌を検疫水槽(バケツなど)で出してもらった方が何かと良いと感じています。 (検疫期間1ヶ月以上という方もいらっしゃいます) |

|

< 補足説明 (^^) >

・ 飼育容器内側の清掃を適宜、熱殺菌したタワシで行います。

・ 足し水を適宜行い、実質50リットルの水量をキープしています。

・ マツモの状態次第で、トリミングや追加、保護を適宜行います。

※ 趣味で使用する精度の試薬を使用し、微妙な違い(中間的な色)は目で見て判断し、表記の値としています。

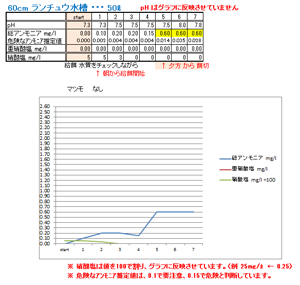

<<実験の経過>>

<1日目> ・・・ 魚を入れた翌日

朝、アンモニア濃度をチェックしました。ほぼゼロですが、試薬にわずかに色がついており、値にすれば、0.05mg/ℓ 未満です。

朝から少量ずつ餌を与えはじめました。

夕方、アンモニア濃度は 0.1mg/ℓ

<3日目>

2日目くらいから少し白濁してきています。

水質も現時点ではアンモニア濃度が 0.2mg/ℓ ほどと、微量なレベルです。

餌の量は少なめで、2分程度で食べきる量を、朝夕2回与えています。

<5日目>

有機物をアンモニアに分解するバクテリアが働き始めたようで、アンモニア濃度が 0.6mg/ℓ ほどまで上昇してきました。

今すぐどうこうという値ではありませんが、そろそろ亜硝酸塩ができはじめる頃でもありますので、その亜硝酸塩のもとになる、アンモニア濃度をあまり上げない方が良く、安全のため、夕方から餌を切りました。

<7日目> 一週間の経過です(^^)

アンモニア(アンモニウム) ⇒ 亜硝酸塩 の働きをする濾過バクテリア(ニトロソモナス属)がそろそろ働きはじめる頃ですので、アンモニア濃度自体はそんなに高くもないのですが・・・

アンモニアやアンモニウムの量は亜硝酸塩の量にも大きく影響しますので、現時点で丸2日餌を切っています。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

規定量のゼオライトがしっかりとアンモニア(アンモニウム)を吸着してくれています。

ゼオライトを倍入れれば、もっと強力に作用するでしょうが、600gものゼオライト・・・

500円ちょっとで買えますけどね。

規定量でも結構な吸着力があることが分かります(^ー^)

~ ・ ~ ・ ~

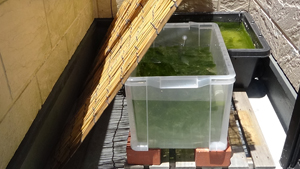

待機中のマツモです(^^)

亜硝酸塩濃度が 0.5mg/ℓ 前後になったら、ゼオライトを取り出して、マツモを入れます。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

強すぎる日差しと、焼けるように熱いベランダですので、スダレで日差しを適度に遮り、すのこ+レンガで下からの熱対策をしています。

この場所はお昼から夕方まで日が当たります。

生体が入っていませんので、窒素分やリン酸、カリウム等の養分を与える必要があり、窒素・リン酸・カリウムと微量元素が含まれた観葉植物用の液肥(アンプル)を入れてあります。

※ この容器は紫外線に弱いのですが、せいぜい10日あるかないかですので、横からも光が入り、マツモの育成にも良いので使用しています。

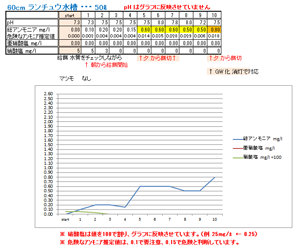

<10日目>

濾過器が粗めのスポンジ濾過なこともあり、今回もグリーンウォーター化してきました。

上部濾過器や外部濾過器もあるにはありますが、実験では高性能で効率の良いものではなく、シンプルな構造のスポンジ濾過器を選んでいます。

まだマツモを入れていませんので、暗くしても大丈夫な状態です。今回は消灯してグリーンウォーターが濃くならないようにします。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

ゼオライトへの通水効率を向上させるべく、ゼオライトのネットを畳んで輪ゴムで留め、高さが出るようにし、濾過器3方向に密着させました。

アンモニア濃度が高めになったりもしていますが、まずまず良い値で推移しています。

10日経ちますが、亜硝酸塩はまだ検出されていません。

<11日目>

アンモニア濃度が 0.8mg/ℓ ほどで横這いしているため、ゼオライトをすべて新しいものに交換しました。

<16日目>

亜硝酸塩濃度が 0.3mg/l になりましたので、ゼオライトをすべて出して、マツモを125g(飼育水との重量比 0.25%)入れ、テトラフローラプライド(カリウムと微量元素)を規定量 25ml 添加しました。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

アンモニア濃度が上昇してきていますが、濾過器のエアチューブが抜けていることに8時間ほど気付かずという、アクシデントがありました(^_^;)

6日前にグリーンウォーター化しはじめており、水草を入れていない状態でしたので、消灯していて気付くのが遅れました。

6日経過した時点の金魚たちの魚体重です。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

アンモニア濃度を見ながら、餌を切ったりしていましたが、総魚体重はほとんど変わらずに来ています。

16日経過した時点の水槽の様子です。

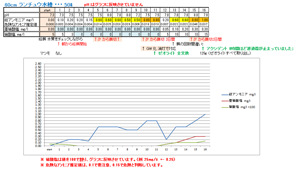

<20日目>

再びグリーンウォーター化してきました。

波板状のウールが濾材の投げ込み濾過器を追加し、今回も濾材とバクテリアが作るバイオフィルムでの濾し取りを試みます。

水質については、19日目にアンモニアが検出されなくなりましたが、亜硝酸塩濃度がこれからピークに向かっていくような状態ですので、19日目の夕方から餌を切っています。

<25日目>

亜硝酸塩濃度がほぼゼロになりましたので、マツモを半分に減らしました。

148gに増殖していましたので、約半分の75gにしました。

これで亜硝酸塩濃度がゼロになれば、生物濾過が立ち上がったとしたいと思います。

<26日目>

生物濾過が立ち上がり、硝酸塩濃度も15mg/ℓと低い値で抑えられています。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

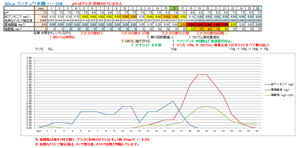

グラフの16日目、濾過器のエアチューブが抜けていることに8時間ほど気付かずというアクシデントで、アンモニア濃度が上昇していますが、これを抑えた上で、以降亜硝酸塩が高めな日が数日ありますが、ただちに危険な水質にはなっていません。

このことから自信を持って言えます。カリウムと微量元素を添加しながら、マツモを飼育水に対して重量比で0.25%入れて、光を普通に当てて飼育すれば、金魚が基準とされる倍ほど入っているような環境でも、最初からマツモだけで十分安全な値で推移したことでしょう。

26日経過した水槽の様子です。

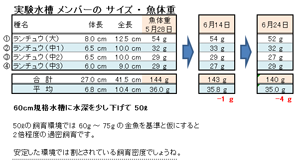

こちらは、26日経過した時点の金魚たちの魚体重です。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

亜硝酸塩濃度と、グリーンウォーターの濃さを見ながら、餌を切ったりしていました。少し餌を減らし過ぎたようです。

生物濾過が立ち上がり、投げ込み濾過器の方も、そろそろ濾過バクテリアのコロニーがしっかり形成され、バイオフィルムでの吸着作用が働きはじめる頃でしょうから、そろそろ餌をしっかりめに与えられる状況になります。

※ 上部濾過器や外部濾過器等の高性能な濾過器を使用すれば、グリーンウォーター化しにくいのですが、濾過の種類は皆さんそれぞれですので、敢えてシンプルな構造の濾過器を使用して実験しています。

マツモやアナカリス、カボンバ(小型魚なら)が入手できないような場合に(そうそう無いとは思います)当面しのぐには、ゼオライトを使用するという選択肢もありますね(^^)

ただし、亜硝酸塩が検出される前段階、つまり立ち上げて間もないような環境ではということです。

ゼオライトはアンモニア(アンモニウム)は吸着できても、亜硝酸塩は吸着できませんので、それまでにマツモやアナカリス、カボンバ(小型魚なら)と、カリウムや微量元素を添加できる、テトラ フローラプライド等を用意する必要があります。

※ 水換えをしたくてもできないような状況下で、私がお勧めしている方法ではです。

● マツモの量

| <立ち上げ時> | |

| なし | |

|

|

|

| <16日目> | |

亜硝酸塩濃度が 0.5mg/ℓ 前後(0.3mg/ℓ)になりましたので、125g 入れました。 ゼオライトはすべて取り出しました。 |

|

|

|

|

| <23日目> | |

|

175gに増殖 125gになるように調節 |

|

|

|

|

| <25日目> | |

|

140gに増殖 75gになるように調節 |

|

<ゼオライトを取り出す理由>

① アンモニア(アンモニウム)を亜硝酸塩に分解する濾過バクテリア(ニトロソモナス属)がしっかり定着して活動し始めているため、これ以降に発生するアンモニア(アンモニウム)はゼオライトで吸着しなくても、速やかに亜硝酸塩に分解される。

② ゼオライトに相当量吸着されているアンモニア(アンモニウム)をそのままにしておくと、ゼオライトにも定着する濾過バクテリアの活動で、亜硝酸塩濃度や硝酸塩濃度の上昇につながる。

③ ②の時点では、亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 の働きをする濾過バクテリア(ニトロスピラ属)の定着と働きがまだ十分ではないため、ゼオライトに吸着されている大量のアンモニウムが亜硝酸塩に分解され、亜硝酸塩濃度の急上昇を起こす前に取り出す。(ゼオライトは亜硝酸塩を吸着できないので)

本来のゼオライトの使用方法とは違い、割と早期に取り出しますが、これは、水換えをしないか、最小限に抑えるためです。

水換えができる状況であれば、亜硝酸塩濃度が上昇しても、水換えで対応できますが、そうではない場合、亜硝酸塩濃度の急上昇は、マツモをはじめとする水草では吸収しきれないレベルにまで達してしまいます。

亜硝酸塩ができはじめたころに、その元となる吸着され蓄積したアンモニウムを、ゼオライトごと取り出すという、変則的な方法を採っています。

個人的には通常時の立ち上げにゼオライトを使用する場合でも、このタイミングで取り出します。

定期的な水換えは、pHを適正な値に保ったり、生物ろ過で最終的にできて、水草やコケ、植物プランクトンなどによって消費されないと蓄積してしまう、硝酸塩の濃度を下げたり、魚などに害となる菌を減らすためにも必要なことだと思います。

今回は、水換えしたくてもできないケースも想定していますので、できるだけ水換えをせず、実験をしています。

<ご注意>

魚の種類や大きさや数、餌の量によっては、一概には言えないということをご理解ください(^ー^)

また、この方法を公表しているのは、個人がしていることですので、学術的な研究レベルほどでは当然ないにせよ、ホビーレベルの試薬での実験で、十分な効果が得られたため、お困りの方がいらっしゃれば、どうぞお試しくださいと公表しています。

ただし、個別に私自身が立ち会えるわけではありませんので、すべての結果に対して自己責任でお願いします。