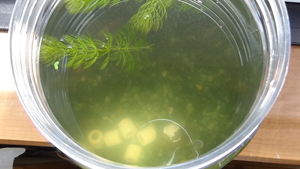

◎ 実験する環境は以下の通りです。

<実験の環境>

水量:1リットル 水温 25~28℃前後 ※ フタなし

底砂:大磯砂 少量(シジミなどの排泄物を舞わせないため)

ろ材:ろ過バクテリアがしっかり定着したリングろ材 5個

魚:メダカ 1匹

エビ:ミナミヌマエビ 1匹

淡水シジミ:大きめ 1個

水草:マツモ 3g(重量比 0.3%)

上記条件でさらに・・・

① 普通の濃さのグリーウォーター

[期待していること]

グリーンウォーターがシジミによって澄んでいき、シジミが排泄するアンモニアや有機物(魚やエビのも同様に)は、植物プランクトンの養分にはあまりならず、速やかに、ろ過バクテリアとマツモ(あらゆる水草のたとえ)によって分解・吸収されること。

② 新水 + グリーンウォーター小さじ1杯

(シジミの初期餌・もし殖えるとするならコケではなくグリーンウォーターにするため)

[期待していること]

生物が排泄するアンモニアや有機物を、ろ過バクテリアとマツモが分解・吸収し、シジミも発生する植物プランクトンを食べ、結果、グリーンウォーターにならず飼育できること。

<金魚ではなく、メダカを選んだ理由>

鰓の対にある鰓耙(さいは)という器官が、金魚の方がより緻密で、グリーンウォーターを構成する植物プランクトンを、メダカよりも金魚の方がより多く食べることが可能と思われ、今回はシジミがどれだけ活躍するかという実験ですので、金魚ではなくメダカとしました。

1リットルに1匹というのもメダカ飼育の方がより当てはめやすいということもあります。

<シジミの個数について>

1リットルに一個ですので、中型の睡蓮鉢では5~6個、大きめの睡蓮鉢でも10個ほどとなり、こちらも妥当な個数に近いと思われます(^^)

<現時点の水質>

①②とも

pH:7.5、アンモニア:0、亜硝酸塩:0、硝酸塩:0

(趣味で使用するくらいの精度の試薬で計測)

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

今回は、1リットルと水量を倍にしました。

また、何がどう作用したのかを分かりやすくするため、あえて多様化はさせていませんが、単純な中でも、より実際の飼育に近づけています。

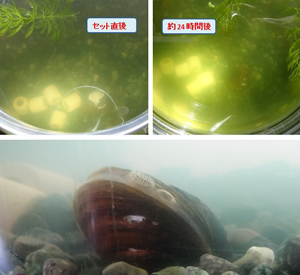

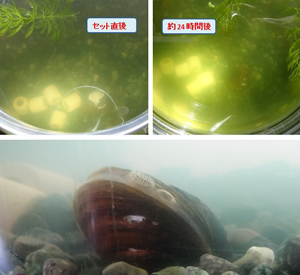

<約 24時間後>

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

最初から普通程度の濃さのグリーンウォーターだった方は、グリーンウォーターの色が少し濃くなりました(^^;)

経過としては、昨日セットしてから今日の午前中くらいまでは、シジミの働きか、徐々にグリーンウォーターの色が薄くなっていたようにも思うのですが、日差しが増す時間になると、再び濃くなっていったような感じです。

一方、クリアな新水に小さじ一杯だけグリーンウォーターを加えた方はきれいに澄んだままの状態です。

1リットルの水量に、3gのマツモ、単純計算ですが、10リットルだと30g、50リットルでは150gに相当するため、決して少ない量ではないかと思います。

鉢ではなく、透明な容器でのことですので、日光が当たりやすいということもあるでしょうが、水槽でも同じことが言えます。

まだ始まったばかりですので、引き続き経過を見守りたいと思います(^ー^)

これらの実験用のビンを置いている場所は、13時~17時頃までの4時間程度、レースのカーテン越しに日差しが良く当たるところです(^^)

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

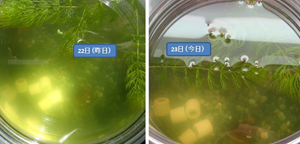

<約 48時間後>台風接近で天候が悪かったこともあってか?植物プランクトンの増殖も抑えられ、さらにシジミの働きもあって、グリーンウォーターがより薄くなりました(^^) セットした日くらいでしょうかね?

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

しじみが排泄する瞬間です♪ よろしければ(^^;)

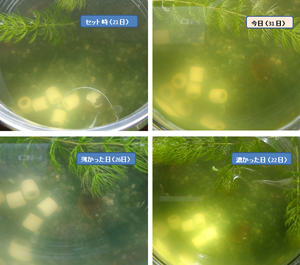

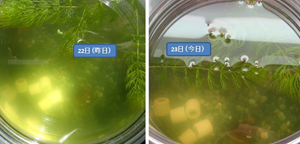

<セットから10日 ・・・ クリア>

クリアな状態の新水に、小さじ一杯程度のグリーンウォーターを加えてスタートしたテスト環境です(^^)

こちらは10日経った今も、クリアな状態をキープできています。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

<セットから10日・・・ グリーンウォーター>

グリーンウォーターの濃さ、一旦濃くなってから薄くなって、そして27日以降、ジリジリと少しずつ濃くなっています。8月31日現在、セット時よりも濃くなっていますね(^^;) 残念です。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

<このたびの実験の補足説明>

メダカとエビも1匹ずついて、エサも与えていますので、これらからもアンモニアや有機物が出ています。

シジミが、グリーンウォーターを構成する植物プランクトンなどを食べ、排泄したものも、グリーンウォーターを構成する植物プランクトンの養分になり得ます。

シジミ自体は餌を食べ、排泄もし、酸素も消費するため、それ自体は水質を悪化させる側となりますが、摂餌行動が水中のプランクトンをろ過する作用をするため、水草やろ過バクテリアと調和することで、飼育環境を整えてくれる効果が期待できると、今回の実験を通して感じることができました(^^)

ただ、自然界で二枚貝が生息する水の入れ替わりのある河川や、大きな池や湖、海とは違い、水量がものすごく限られた閉鎖された環境ですので、同列には語ることができず、閉鎖された環境だからこそ、調子を崩しても、弱っていても、☆していても気づきにくいということには注意が必要だと感じました(^^;)

急な水質悪化の際に、水換えできる環境であればそれでも対応が可能でしょうが、そうではないような場合には、シジミを水質改善のために用いるというのは、リスクを伴うかと思われます。

『結果報告』 ・・・ セットから10日

下記項目の水質、たまたまですが、どちらもほぼ同じでした。

pH:7.5、アンモニア濃度:0、亜硝酸塩濃度:0、硝酸塩濃度:0、総硬度:8、炭酸塩硬度:6

<<クリアな環境でスタートした方>>

・種としてグリーンウォーター小さじ一杯

こちらは10日経った今も、クリアな状態をキープできています。

窓際30cm内側で、午後からほどよい日当たりが4時間ほどある室内では、飼育水1リットルにシジミ1個を入れておくことで、他の水草やろ過バクテリアと調和し、グリーンウォーター化を防止するひとつの役割を担っているかと思われます(^^)

ひとまずこの環境でのテストは終えて、今度は窓際でさんさんと日光を浴びる環境でのテストに移行します。

<<グリーンウォーターからスタートした方>>

・普通の濃度のグリーンウォーターから

グリーンウォーターの濃さ、一旦濃くなってから薄くなって、そして27日以降、ジリジリと少しずつ濃くなっています。8月31日現在、セット時よりも濃くなっていますね(^^;) 残念です。

窓際30cm内側で、午後からほどよい日当たりが4時間ほどある室内での環境では、飼育水1リットルにシジミ1個を入れておいても、元々がグリーンウォータであれば、他の水草やろ過バクテリアと調和こそしていても、グリーンウォーターが濃くなってしまうこともあるようです(^^)

シジミがいたからこそ、この程度で済んだという考えもないではないのですが、前回の実験で、シジミ単体では、かなり濃いグリーンウォーターになって行ったことから、それは考えなくてよさそうです。

ひとまずこの環境でのテストは終えて、今度はマツモが枯れない程度の日陰での環境でのテストに移行します。

前回の実験で、クリアなままでキープできたものを朝日がさんさんと当たり、お昼までかなり太陽光を浴びる出窓に移動させました。

日差しが強すぎるので、すだれ越しですが、かなりの光量があります。

そして、グリーンウォーターが濃くなってしまったものは、部屋の隅っこに置きました。ここは太陽光が当たることはなく、室内の照明が当たる程度の場所です。

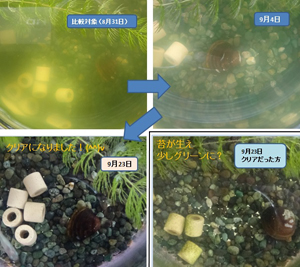

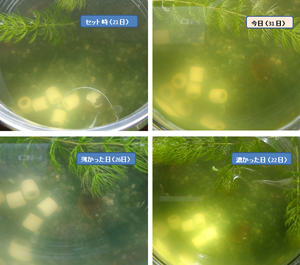

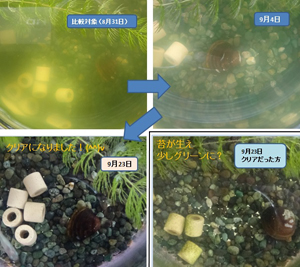

8月31日から 23日経過

<<グリーンウォーター>> - 画像 左上・右上・左下

前回の実験では、濃いグリーンウォーターになってしまっていましたが、日陰に移動させ 23日経って、見事にクリアで輝くような透明な水になりました!(^^)

<<クリア>> - 画像 右下

前回の実験で、クリアな状態を保ったテスト環境です(^^)

こちらは23日経って、少しコケが生えましたが、どうにかまだ透明ともいえる状態を保っています。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

<実験の結果>

グリーンウォーターになった場合でも、シジミの力を借り、一緒に入れてある水草や、ろ過バクテリアの相乗効果で、クリアな飼育水を取り戻すことが可能ということが分かりました。

ただし、それまでの環境よりもかなり光量を落とし、1リットルの飼育水にシジミを1個入れて、20日あまりの日数がかかりました。

2倍3倍、もっと入れれば即効性はあるかもしれません。短期間であれば☆しやすいということを考慮しても十分な働きが期待できそうに思います。

また、かなり光量の多い環境でも、元々がクリアな飼育水であれば、シジミが入っていることで、グリーンウォーター化するのを防ぐ効果が期待できそうに感じます。

24日目からは、さらに強い光が当たる環境に移動させ、2つを並べて置いてあります。

今度は午後から夕方まで日光が当たる窓ガラス直近です。

<最終結果>

10月8日現在(48日目

9月23日から10月8日までの15日間、台風が2回来たり、そうじゃなくても曇りや雨の日が多かった印象の半月間でした。

午後から夕方まで日差しが強くなる窓際のガラス直近に置いて・・・

9月23日時点で

① クリア ⇒ 砂やろ材にコケがうっすら生え始めていたもの

・グリーンウォーターにはなりませんでしたが、コケがたくさん生えています。

ーーー

② グリーンウォーター ⇒ 日陰でクリアになったもの

・濃いめのグリーンウォーターになってしまいました。

かなり光量の多い環境では、グリーンウォーターを構成する植物プランクトンや、コケの増殖(コケの胞子)には対処しきれなかったということが言えると思います。

屋外での飼育ではすだれ等の覆いの有無や、置き場所でかなり違ってくることでしょう。

<実験を通して シジミを入れる際の注意点> ・・・ 個人的に感じたこと

① 調子を崩しても、弱っていても、☆していても気づきにくいということには注意が必要だと感じました(^^;)

シジミが突然☆したりして、急な水質悪化の際に、水換えできる環境であれば、それでも対応が可能でしょうが、断水時などの非常時にシジミを水質改善のために用いるというのは、それなりにリスクを伴うかと思われます。(私はこの場合入れません。入れている環境なら、シジミを別容器に移します)

② シジミは植物プランクトン等を濾過するような摂餌行動であることから、水質浄化に役立つのは確かなことでしょうが、アンモニアや有機物を排泄し、酸素も消費する側の生物でもあります。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|