マツモの力で水換え周期の延長

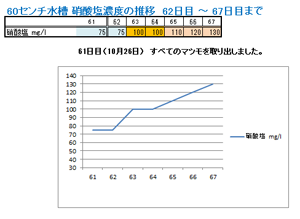

2018年8月26日(9月19日) ~ 11月1日 67日間(43日間)

【実験結果】

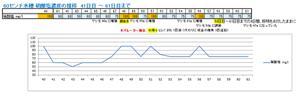

立ち上げから67日間、マツモの水質浄化能力で、硝酸塩濃度をコントロールし、水換えまでの周期を延長できることが確認できました。

【実験の内容】

マツモの水質浄化能力を利用して、水換えまでの期間を延ばすことができないかの実験です。

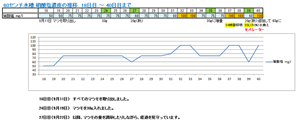

この実験は8月26日にリセットした状態から、マツモの力を借りて、通常通り餌を与えながら、水換えすることなく生物濾過を立ち上げた水槽で行いました。

9月12日(リセットから17日)生物濾過が立ち上がった時点で、硝酸塩濃度は 50mg/ℓ 前後でした。

ここから、いったんマツモをすべて出し、硝酸塩濃度をあえて 75mg/ℓ まで上昇させ、9月19日に40リットルの飼育水に対して、マツモを30g入れました。