マツモの水質浄化能力は有名ですが、マツモの力だけでも観賞魚等が飼えるのか?

生物ろ過を立ち上げる前に・・・

水槽と一緒に金魚も買ってしまったよ!(゚o゚; ← 飼い始めた頃の私;

これにマツモがどこまで力を発揮するのかを実験してみることにしました(^^)

・ 1リットルの新水でマツモだけの環境で金魚やメダカを飼えるのか?

・ 同時にマツモの力でなんとか持ちこたえてくれているうちに、新品の濾過器が生物ろ過の機能を持つことができるようになるか?

飼育環境を2通り用意しました。

<< 期待していること (^^) >>

① マツモを入れておくことで、観賞魚等を飼いながら、生物ろ過を立ち上げることができること。(飼い始め・リセット時)

② 天災の影響等で断水してしまったような緊急時、マツモの水質浄化能力で、それなりの期間水換えなしでも しのぐことができること。

<< 実験の条件 (^^) >>

|

|

|

| ① | 新水:1リットル 水温 28℃前後 フタなし |

|

|

|

| ② |

マツモ:5g 重量比0.5%(前回のテストの半分) ・成長して増えてきたらできるだけ5gになるようにします。 ・消石灰(水草その前に同等)で前処理し、カルキを抜いていない水道水で1時間以上浸け置き。(ろ過バクテリアこれで死滅) |

|

|

|

| ③ | 金魚:ブロードテール琉金の稚魚をそれぞれに5匹(メダカの若魚相当)フンを出させるため1日餌切りし、別の新水環境下で2日間餌を与えました。バクテリアレベルのお話しです。 |

|

|

|

| ④ | ミナミヌマエビ:中サイズを2匹(残餌、マツモのコケ処理担当) |

|

|

|

| ⑤ | 餌は 朝・夕 2~3分で食べきる量を与えます。 |

|

|

|

| ⑥ | 水換えはせず、水質によっては餌を減らします。 |

|

|

|

※ 中に入れる生き物は、できる限り、ろ過バクテリアを持っていないに近い状態にしています。

※ 容器や底砂は60℃ほどの熱いお湯で濾過バクテリアや雑菌がほぼいない状態にしています。

◎ この条件で、底砂が『あるもの』と『ないもの』

◎ 底砂は、あらゆるろ過方式の例えとして入れました。

8月1日に実験を開始して、3日経過しましたが、アンモニアのみごくごく僅かに検出されますが、よ~く見ないと値を読み取りにくいレベルです(^^)

ろ過が立ち上がって安定し、『底砂あり』のものがマツモなしでも水質が安定するまで様子を見ます。

マツモが金魚に食べられてしまう場合には、光合成を邪魔せず、食べられない程度にマツモをネットで保護したり、セパレーターで分けたりする必要もあることでしょうが(^ー^)

画像は3日目(8月3日)のものです。

水槽等の飼育器具一式と、金魚やメダカを同時に購入することをお勧めするための実験ではありません(^ー^)

購入された金魚やメダカは、病気を持っていないかの確認を一週間から10日はかけてしたほうが良いかと思いますし、例え良い菌でも持っている菌を検疫水槽(バケツなど)で出してもらった方が何かと良いと感じています。

(検疫期間1ヶ月以上という方もいらっしゃいます)

この実験の趣旨です。

飼い始めで飼育環境が整う前に、観賞魚等の飼育も同時にスタートさせますと、生物ろ過が立ち上がるまでの3週間から1ヶ月半もの間、アンモニア(アンモニウム)や亜硝酸塩が高濃度になって、観賞魚等が不調になり、それに加えて検疫期間が短ければ、病気になったり、好ましくない菌や寄生虫を持ち込んでしまったりして、トラブルの多くがこの期間に集中しがちです。

飼いはじめでこれを経験するのは、せっかく始めた観賞魚等の飼育が大変なものになってしまいます。

飼育に慣れた方でもなかなか大変な期間だと思います。その大変な期間をマツモをはじめとする水草の力を借りることで、観賞魚等にとってより安全で快適に、そして毎日のように水換えしたりすることもなく過ごせないか?ということです。

ウオジラミやイカリムシ等のリセットするしかないような寄生虫が発生したような場合で、水槽やろ材まですべてを熱いお湯や薬で殺虫してリセットしたような場合も同様だと思います。

何より、天災の影響などで断水してしまったようなときにも、この方法で復旧までの間、しのぐことができたらという思いがあります。

37日目(9月7日)の経過です(^ー^)

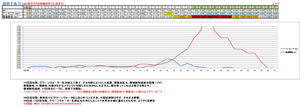

17日目以降、グリーンウォーター化してしまい、それを抑えようと、いろいろやりすぎ、濾過バクテリアにかなり負担をかけたようで、数値やグラフは16日目までをご覧ください。

<< 底砂『 あり 』 >>

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

アンモニア濃度が 4日目でゼロまで低下。5日目に亜硝酸塩が微量に検出されはじめました。

亜硝酸塩濃度が、12日目(8月13日)から低下してきています。濾過バクテリア ニトロスピラ属(亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩)が定着し、活動を始めたのかもしれません。

マツモのアンモニア(アンモニウム)・亜硝酸塩の吸収能力がかなり高いことが伺われます。アンモニア濃度や亜硝酸塩濃度をあまり上昇させることなく、バクテリアによる硝化サイクルができあがりつつあるようです。

①有機物 ⇒ ②アンモニア(アンモニウム) ⇒ ③亜硝酸塩 ⇒ ④硝酸塩

①~④ が12日目で機能しはじめたようです(^^)

17日目(8月18日)以降、うっすらグリーンウォーターになり、そのままでは、その後の実験結果が何によってそれぞれの値になっているのかが分かりにくくなるため、一旦水質が悪化しますが、グリーンウォーターでなくするように暗い場所に置いたり、餌を切ったりします。(^^;)

22日目以降、急激に亜硝酸塩濃度が上昇しはじめてしまいました。グリーンウォーター化を防ぐことに注力しすぎて色々とやりすぎ、亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 の働きをしてくれるバクテリア(ニトロスピラ属)に大きなダメージを与えてしまったのかもしれません。

亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 への硝化は何日も前から始まっていたようですので。

36日目 再び安定した水質になりましたが、グリーンウォーターの濃度がかなり濃く、ろ過バクテリア、マツモ、グリーンウォーターの相乗効果で安定しており、これ以上の実験はしても仕方がないですね(^^;)

<< どちらも共通 >>

・ 4日目(8月5日)以降、底砂(ろ過器の例え)がある方とない方との差が生じ始めました。

・ 飼育容器内側の清掃を2日に一回、熱殺菌したタワシでしています。(飼育容器自体の内側にろ過バクテリアが定着しないように)

・足し水を適宜行い、実質1リットルの水量をキープしています。

・ マツモの量を適宜5gになるようにしています(養分が多いと 1日10%程度増えます)

・ グリーンウォーター化を抑えるため、暗い環境に置き、金魚への給餌を切りました。

・ 双方とも多量の活性炭使用(何を思ってか;)により、水質に乱れが出ました。

・ 25日目以降、再度グリーンウォーター化しました。今度は静観します。

実験17日目(8月18日)の実験用ボトルの様子です。グリーンウォーター化してうっすらグリーンです(^^;)

実験37日目(9月7日)の実験用ボトルの様子です。濃いグリーンウォーターになってしまいました(^^;)

どちらの環境も25日目から再度グリーンウォーター化し始めました。あえて日当たりの良い場所に移動させ、濃すぎるグリーンウォーターにならないかを確認しました。

かなり濃いグリーンウォーターになり、pHの上昇によってか、底砂アリの方から☆が1匹出ました。亜硝酸塩が高めだったこともあると思います。

砂のある方、亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 の働きをする濾過バクテリア(ニトロスピラ属)に大きなダメージを与えてしまったようで、亜硝酸塩濃度が急増して、再び下がるまでに半月程度も要しました。(^^;)

※ 趣味で使用する試薬を使用し、微妙な違い(中間的な色)は目で見て判断し、表記の値としています。

<< 実験結果 >>

マツモの水質浄化能力は、観賞魚等に餌を与えながら、水換えすることなく飼育環境(生物濾過)を立ち上げたり、リセット時や断水などの緊急時の対応として使用できるほどに強力なものだと思います。

特別な飼育技術や器具や添加剤は一切なくても、誰でも簡単に実現可能です。

<底砂あり(あらゆるろ過器の例え)>

マツモの水質浄化能力を借りて生物ろ過を立ち上げる場合には、急増しがちなアンモニア(アンモニウム)と亜硝酸塩をそんなに上昇させることなく、水換えを必要としない期間が長く確保できるため、ろ過バクテリアの増殖を邪魔することなく、速やかに生物ろ過を立ち上げることが可能となりそうです。

60cm規格水槽(水位を下げて40リットル)で別途実験中です。9月7日現在、この環境でもアンモニア、亜硝酸塩が早期にゼロまで低下し、途中一度も水換えをしませんでしたが、水質は十分安全な範囲で推移しました。

<底砂なし>

マツモを入れただけの環境です。

エサも普通に与えながら水換えもせず、それでもアンモニア濃度は許容範囲内で推移しました。

生物ろ過は容器内側の飼育水が触れる部分でも起きます。2日に一回あえて熱いお湯で消毒しました。

それでもアンモニア(アンモニウム)を亜硝酸塩に分解する濾過バクテリア(ニトロソモナス属)が定着し、若干の作用をしているようでした。

実際にこのようなことをする必要がないことが何よりですが、もしもお役に立ちそうなことがあれば、よろしければ、この方法を実際に試してみてください。困っている人がいたら、こんな方法があると紹介してくださっても嬉しいです。

これまでにも書きましたが、複雑なことは何もありません。

マツモを水道水でよく洗い、せいぜい水草用の消毒するための商品や園芸用品の消石灰(1g/2ℓ )に10分浸け、さらに水道水でよく洗って飼育環境に投入する。(マツモがしっかり育つ環境を満たしていることが最低限必要です)