2019年3月23日 ~ 4月21日 29日間

【実験結果】

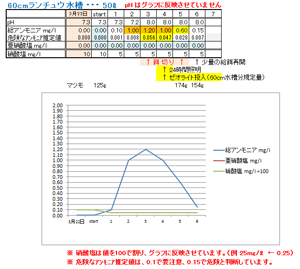

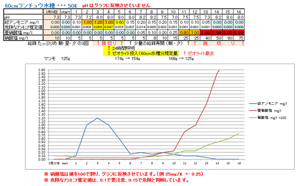

最初から強気で餌を多く与え、アンモニア濃度が急上昇!急遽ゼオライトでの吸着濾過も併用して、アンモニア濃度は安全圏内で乗り切れましたが、今度は亜硝酸塩濃度がかなりな高濃度まで上昇!

マツモを状態の良いものと交換し、これまで手順をシンプルにするために敢えてしてこなかった、カリウムと微量元素の添加をすることで、マツモの養分の吸収と成長を促進させることで乗り切りました。

魚を入れて29日間で、マツモが100g入っている状態でアンモニアも亜硝酸塩も検出されない、生物濾過が立ち上がった状態になりました。

かなり強引だったことは否めませんが、水換えすることなく生物濾過を立ち上げることができました。

硝酸塩の値も、水道水のレベルに近い値(15mg/ℓ ほど)に抑えられています。

このままの環境で、水槽に100g残したマツモの力で、生物濾過の結果できて蓄積してしまう硝酸塩の濃度をコントロールして、水換えまでの期間を延長する実験に移行しました。

【実験の内容】

思い入れのある実験条件だけに結構長いです。お時間のある時にご覧ください(^_^;)

今回の実験では、かなり強引に水換えすることなく、生物濾過を立ち上げました。ですが、そこから新たに見えてきたことも多かったと感じています。

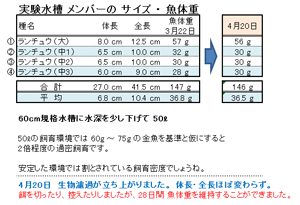

以前ご協力させていただいた方の飼育環境は、プラ舟60に飼育水50リットル、体長8cm(全長13cm)ほどの二歳くらいの丸手の立派なランチュウが2匹でした。

今回の実験メンバーの大きいランチュウがちょうどそれくらいですが、この子は長手で57gです。同じ体長でも丸手はもっと体重があります。それでも75gはなさそうでしたが、仮にあるとして、それが2匹で150gあることを想定しています。

種親以外では、ちょうど良いサイズのランチュウがおらず、尾数は増えてしまうのですが、4匹で総魚体重を約150gに合わせました。

この150gという魚体重は、50リットルの飼育環境で一般的に基準とする飼育数の倍くらいに相当すると思います。

(目安とされる『金魚1匹 / 10リットル』の1匹を丸い体型の金魚なら15g前後として)

前回60cm水槽で実験した際は、飼育水40リットルに対して、ほぼ基準量に相当する約50gの金魚でした。今回は水量こそ10リットル増えて50リットルありますが、総魚体重で3倍、餌の量はさらに多くなります。

そういう環境でも、マツモの水質浄化能力を借りて、水換えを極力抑えて、比較的安全な水質のまま、生物ろ過を立ち上げることができ、さらに水換えまでの期間を延ばすことができるかを試してみました。

① マツモを入れておくことで、金魚やメダカ、熱帯魚等を飼いながら、生物ろ過を立ち上げることができること。(飼い始め・リセット時)

② 天災等の影響で断水してしまったというような緊急時、マツモの水質浄化能力で、復旧されるまでの期間を水換えなしでも、しのぐことができること。

ただし、相反するようですが、どうしても水換えが必要な際には、無理なく購入できる程度の量25リットル前後を水換えします。

|

|

|

| ① | 水槽・水量: 60cm × 30cm × 36cm水槽に、水深を下げて新水を 50リットル 水温 23℃前後 フタあり |

|

|

|

| ② | マツモ:125g 重量比0.25% ・・・ 販売されているもの 6パック強(お店によって異なります) ・成長して増えてきたらある程度で間引き、食べられて減ったら追加し、食べられないように保護します。 ・消石灰(水草その前に同等)で前処理し、カルキを抜いていない水道水でよく洗い、1時間以上つけ置き。 |

|

|

|

| ③ | 金魚:全長9 ~ 12.5cm 全部で4匹 基準とされる飼育数の倍くらいです(^^;) |

|

|

|

| ④ | ろ過器:スポンジろ過(50リットル程度向けとされているもの) |

|

|

|

| ⑤ | 底砂 : なし ベアタンク |

|

|

|

| ⑥ | 餌 : 朝・昼・夕 2~3分で食べきる量を与えます。 |

|

|

|

| ⑦ | 照明 : 20wの蛍光灯2本 12時間ほど点灯 |

|

|

|

| ⑧ | 水換えはできるだけせず、水質によっては餌を減らします。 ・ どうしても必要な場合、25リットル程度水換え(水質悪化など) |

|

|

|

|

<追記> | |

| ⑨ | 総アンモニア濃度が高くなってきた際に、一時的にゼオライトを使用しました。 |

|

|

|

| ⑩ | マツモへの養分で不足してしまいがちな、カリウムと微量元素を、市販の水草用の液肥(テトラ フローラプライド)で補いました。窒素・リン酸を含まない商品です。 窒素分(アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩)やリン酸の吸収とマツモの成長が促進されることを期待しました。 結果、かなりの即効性がありそうだということが分かりました。 これまで、できるだけシンプルにするため、敢えて液肥や活力剤の添加をしていませんでした。 テトラ フローラプライド については ・・・ こちら ← 新しいページで開きます。 |

|

|

|

|

※ 中に入れる生き物は、できる範囲で、ろ過バクテリアを持っていないに近い状態にしています。 ※ 水槽や濾過器等は60℃ほどの熱いお湯で滅菌し、ろ過バクテリアや雑菌がほぼいない状態にしています。 ========== マツモが金魚に食べられてしまうような場合には、光合成を邪魔せず、食べられない程度にマツモをネットで保護したり、セパレーターで分けたりして保護します。 ========== 水槽等の飼育器具一式と、金魚やメダカ、熱帯魚等の生体を同時に購入することをお勧めするための実験ではありません(^ー^) 購入された生体は、病気を持っていないかの確認を一週間から10日はかけてしたほうが良いかと思いますし、例え良い菌でも持っている菌を検疫水槽(バケツなど)で出してもらった方が何かと良いと感じています。 (検疫期間1ヶ月以上という方もいらっしゃいます) |

|

< 補足説明 (^^) >

・ 飼育容器内側の清掃を適宜、熱殺菌したタワシで行います。

・ 足し水を適宜行い、実質50リットルの水量をキープしています。

・ マツモの状態次第で、トリミングや追加、保護を適宜行います。

※ 趣味で使用する精度の試薬を使用し、微妙な違い(中間的な色)は目で見て判断し、表記の値としています。

<<実験の経過>>

<2日目>

金魚が大きく、数も多くて、餌を一日に3回普通に与えると、アンモニア濃度がかなり上昇しますね~!

1日目は微量で 0.1mg/ℓ、なんと2日目にはその10倍の 1mg/ℓ!!

フンなどの有機物をアンモニアに変える、従属栄養細菌などが働き始めているとも言えますかね?飼育水が少し白濁してきています。

フンなどを敢えて掬い取ったりしていないこともあり、それも手伝って急激にアンモニア濃度が高くなってきました。

でもこの 1mg/ℓ という値、pHが7.2で水温23℃では、ほとんどが比較的安全なアンモニウムとして存在していて、危険なアンモニアはほぼゼロに近いです。

同じ 1mg/ℓ でも危険になってくるのは、水温が同じ23℃の場合ですと、pHが8.5くらいのアルカリに傾いた時で、危険なアンモニアが計算上 0.1mg/ℓ くらいになるため、そろそろ要注意な値になります。

大まかに、pHと水温が低いほど危険なアンモニアとして存在する割合が減り、逆にpHと水温が高くなるほど危険なアンモニアとして存在する割合が増えるそうです。

マツモの養分の吸収、1日目(24時間後)の値からすると、アンモニア(アンモニウム)と硝酸塩、どちらかを先にというのではなく、やはり同時進行で養分にできているような感じがします。

2日目もがんばってくれているのでしょうが、ここまでの給餌量は3分くらいで食べる量を6回。フンをはじめとする有機物が一気にアンモニアに分解され始めたということかもしれません。

今のpHでは無害に近い値でも、高めのpHでは要注意な値になっていますので、ここで一旦餌を切りました。

アンモニウムでもアンモニアでも、これらを合わせた総アンモニア濃度が高い状態のままでは、この後に濾過バクテリアの働きでできる、亜硝酸塩濃度(毒性高め)や硝酸塩濃度(低濃度ではほぼ無害)にも大きく影響しますので。

金魚を入れて2日後の水槽の様子です(^^) 少し白濁してきています。

<4日目>

金魚を入れて4日経ちました(^^)

餌を切って2日経ち、3日目から4日目にかけて24時間照明も行い、アンモニア濃度は 1.2mg/ℓ ほどまで一旦上昇して低下し、1mg/ℓ ほどになりました。

餌を切ってはいますが、硬骨魚(金魚やメダカ、熱帯魚等)は主に鰓からアンモニアを排泄していますし、タンパク質が豊富な餌を与えてはいませんが、マツモを食べてフンもしています。(それでもマツモの量は増えていそうです)

ーーーーーーーーーー

<アンモニアとアンモニウムの推定>

pH:8.0、水温:23℃ ・・・ 総アンモニア濃度:1mg/ℓ の内、危険なアンモニア濃度:0.047mg/ℓ ・ 比較的安全なアンモニウム濃度:0.953mg/ℓ(pHと水温からの推定値)

危険なアンモニアが 0.1mg/ℓ で要注意、0.15mg/ℓ でそろそろ危険と判断していますので、まだ安全な値(0.047mg/ℓ)です。

でも、このままの値で、アンモニアを亜硝酸塩に分解する濾過バクテリアが湧いてくると、元々の総アンモニア濃度が多めですので、作られる亜硝酸塩も多くなります。

亜硝酸塩濃度が高くなって後で苦労しそうです(^_^;)

金魚が大きく、数も多めな中、マツモがアンモニア(アンモニウム)を吸収して、アンモニア濃度を許容範囲に抑えられてはいますが、ここでちょっと別の方法も併用しました。

ゼオライトでのアンモニア(アンモニウム)吸着です。

|

以前ご協力させていただいた際にも、生きた濾過バクテリアが定着した濾材や飼育水、水道水等をお届けできるまでの間、ゼオライトをご用意いただき、しのいでいただきました。

立ち上げ中もゼオライトを新品に交換していただき、そのままゼオライトも並行して使用しました。(小型の投げ込み濾過器のカートリッジに入っているくらいの量ではありますが)

上記の濾材や飼育水等が届き、バクテリアの移植を開始する前の、その方の飼育環境の水質は

pH:6.4、アンモニア濃度:1.5mg/ℓ、亜硝酸塩濃度:1mg/ℓ

(アンモニア濃度以外は、テトラの6 in 1での値)

実際には塩水浴中だったこともあり、真水の新しい環境を20リットル余りの衣装ケースに用意し、点滴法で水質合わせをして、こちらの環境の濾過バクテリア等を移植しました。

それでも、こちらからお送りした飼育水が、暑い時期に災害の影響で遅れて到着したりしたこともあり、少し劣化もしたようで再セット直後で

pH:7.6、総アンモニア濃度:0.25mg/ℓ、亜硝酸塩濃度:1mg/ℓ

ここから6日で生物濾過が立ち上がり、アンモニアも亜硝酸塩も検出されない状態になりました。

今回は水量に対して総魚体重がかなりあり、ただでさえ水を汚しやすいと言われる金魚ですので、マツモを多く入れ、その強力な水質浄化能力を借りたとしても、それだけでは、今は許容範囲内の水質ではあっても、この後を考えた場合に厳しそうだと判断しました。

これまで半年以上に渡って続けてきた実験の第一優先事項は、水換えしたくてもなかなかそうできない状況下での生物濾過の立ち上げと、水質の維持ですので、吸着材の併用もしていきたいと思います。

なお、吸着しているだけですので、飼育水中のアンモニア濃度は低下させることができたとしても、ゼオライトにくっついてアンモニア(アンモニウム)として変わらず存在したままです。

そのまま飼育水中にあれば、濾過バクテリアによって結局は 亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 へと硝化され、特に立ち上げ時は、亜硝酸塩濃度を上げてしまうことに繋がります。

できるだけそうならないように、亜硝酸塩の値を見て、0.5mg/ℓ 前後を目安に、アンモニウムを多く吸着した状態のゼオライトを取り出しました。

アンモニア(アンモニウム)を亜硝酸塩に分解する濾過バクテリア(ニトロソモナス属)がまだあまり働いていないうちに、ゼオライトを入れて、アンモニア(アンモニウム)を吸着してもらい、それが亜硝酸塩に分解される前に取り出すということです。

<5日目>

ゼオライトを300g入れて24時間後。

ゼオライトとマツモの相乗効果で、アンモニア濃度が0.6mg/ℓ ほどまで低下しました!(^^)

最初から無茶な給餌なんてしていなければ、というお話しでもあるのですが、何でもやってみないと分かりませんということで・・・;

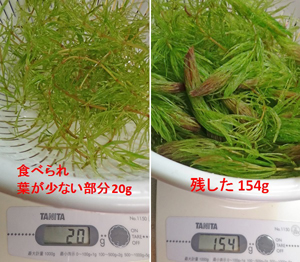

マツモも5日間で食べられながらも増殖し

125g ⇒ 174g (約1.4倍)になっていました。

食べられて葉が少なくなっている部分は取り除き、葉の状態の良い部分だけを154g残しました。

アンモニア濃度をもっと下げたいので、元の125gより多くなった154gで様子を見ます。

ゼオライト300gも入れたままです。

亜硝酸塩は今回はまだ検出されません。遅くてもそろそろなんですが・・・

今回初めて蓋をしっかりしていることも影響しているのか?確かに空中に漂うバクテリア(菌類)が入りにくいと言えばそうなります。

底砂がない状態で立ち上げというのも、今回の実験が初めてです。

この辺りの影響について、正直はっきり分かりません。

<6日目>

ゼオライトとマツモの相乗効果はすごいですね!

餌を切っているとはいえ、これだけの金魚が入っている状態で、アンモニア濃度が 1mg/ℓ あった状態から、約48時間で微量ともいえる 0.15mg/ℓ まで低下しました!∑o(*'o'*)o

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

(0.2よりは薄く、0.1と認識している色よりも濃い)

亜硝酸塩は魚を入れて6日経ちますが、まだ検出されません。

やはり、あまり隙間なくフタをしていることや、底砂がなく、濾過器とゼオライト以外はつるつるしたガラスだということも影響していそうですね。バクテリアを運んでくれる水槽内の空気の入れ替わりが少なくなりますし、バクテリアが定着可能な部分が少ないのは確かです。

とはいえ、アンモニア(アンモニウム)の状態でいてくれたからこそ、ゼオライトで吸着でき、マツモも亜硝酸塩よりはアンモニアを好みますので、結果、これから湧いて定着する濾過バクテリアの働きによって、亜硝酸塩や硝酸塩へと分解されて行くアンモニア(アンモニウム)の量を下げられたのも事実です。

さっそく夕方から、2分ほどで食べきる餌を与えました。明朝も同じくらい与え、また夕方水質チェックです。

魚を入れて6日、ゼオライトを規定量入れて2日経った水槽の様子です。

ランチュウは少しお腹周りが痩せてきてもいますが、全員元気です。

マツモはこの2日間でアンモニア濃度がグングン低下したことや、多分カリウムや微量元素も不足しているのでしょう。一気に養分不足気味な状態(新芽が小さくピンクがかって)になってきていますが、あえて肥料などは入れず、そのまま経過を見ました。

<7日目・8日目>

7日目に亜硝酸塩が検出され始め、翌日8日目には硝酸塩濃度が上昇し始めました。

①有機物 ⇒ ②アンモニア(アンモニウム) ⇒ ③亜硝酸塩 ⇒ ④硝酸塩

今回は8日間で④の最終過程までの働きを担う濾過バクテリアが定着し、活動を開始しているようです。

<9日目>

魚を入れて9日、ゼオライトを規定量入れて5日経った水槽の様子です。

飼育環境をつくる微生物が定着し始めたようで、飼育水の透明度が高くなり、水質も良好と言って良い状態です(^ー^)

餌は朝夕2回、2分ほどで食べる量を与えています。

<10日目>

魚を入れて10日目の水槽の様子です。

ゼオライトはアンモニア濃度を下げるのに大きく貢献してくれましたが、水草に必要なものまで吸着してしまい、その影響でか、わずか10日でマツモに養分不足の兆候が出始めています。

<11日目>

亜硝酸塩濃度が0.8mg/ℓ と高めになってきたため、ゼオライトを取り出しました。

アンモニア(アンモニウム)はゼオライトに吸着されているだけですので、飼育水中の総アンモニア濃度は低下させることができたとしても、ゼオライトにくっついてアンモニア(アンモニウム)として変わらず存在したままです。

そのまま飼育水中にあれば、濾過バクテリアによって結局は 亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 へと硝化され、特に立ち上げ時は、亜硝酸塩濃度を上げてしまうことに繋がります。

<14日目>

アンモニア濃度がゼロまで低下しました。

亜硝酸塩濃度はぐんぐん上昇し、2.5mg/ℓ 程度。

通常なら水換えをするレベルですが、そのまま水換えせず様子を見ました。

<15日目>

マツモの状態悪化がかなり目立つようになりました。

今回はゼオライトを規定量使用したため、マツモとの相乗効果で、アンモニア(アンモニウム)濃度を急速に低下させてくれた代わりに、水草の養分として必要な、カリウムや微量元素までゼオライトが吸着してしまったのではないかと思います。

<16日目>

16日目の水槽の様子です。

マツモ、養分不足で色が悪くなっていますね。

ここまで弱ると、水質を浄化する能力が著しく低下していそうです。

葉も閉じ気味で、全体に黄色っぽく、頂芽もいかにも弱っているのが分かる状態です。

ゼオライトはアンモニア濃度を下げるのにはとても良い働きをしてくれますが、水草が必要とする養分もかなり吸着するのがよく分かりました。

ゼオライトを使用した後に、水換えをせずマツモを入れるとしたら、養分の補給が必要ですね。

ゼオライトを使用しない場合でも、多くのマツモが入っている環境では、窒素分(アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩)とリン酸以外は欠乏しがちになることでしょうから、液肥で適したものを添加できれば、なお良い結果が出そうです。

良いかな?という液肥を発注しました(^^)

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

<17日目>

マツモをすべて交換しました。新しく買ったのが100gに、足らずはエビ水槽から、ほっそりとはしてはいても、そこそこ状態の良いものを25gの合せて125g。

入れる前には消石灰と流水でよく処理しました。悪い菌や各種バクテリアの影響は受けにくくなります。

<18日目>

マツモを元気なものに交換しましたが、大きな変化はなく、亜硝酸濃度がさらに上昇(^_^;)

水質チェックの後 『 テトラ フローラプライド 』 という液肥を規定量の 25ml 添加しました。液肥とはいっても・・・

カリウム+微量元素 みたいな商品です。

おそらくこれが非常に良い作用をしたようですね。

<19日目>

亜硝酸塩濃度が跳ねっ返るような勢いで低下!(^^) たった1日で 6mg/ℓ → 3.5mg/ℓ はすごいことです!

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

窒素・リン酸・カリウム +微量元素

このうちどれが欠けても、植物の生長に影響すると言われていますが、カリウムと微量元素を加えて、翌日に目を見張る効果を見せてくれました!∑o(*'o'*)o

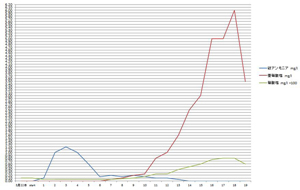

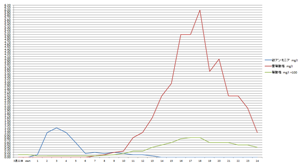

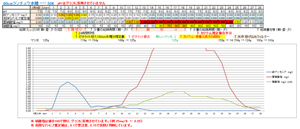

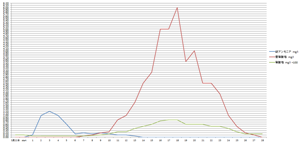

グラフの赤い線が亜硝酸塩です。

亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 の働きをするニトロスピラ属(濾過バクテリア)も8日目から硝酸塩濃度が上昇していることから、すでに働いているのは明確ですが、それでも、これほどまでの跳ね返るような低下はしません。

通常では入れないほどの量のマツモを入れていますので、カリウムと微量元素は常に不足気味になっているのですが、これまで敢えて添加せず乗り切ってきました。

窒素はアンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩。リン酸はこの環境では、餌を与えればあり余るほど補給されますので、カリウムと微量元素だけがどんどん枯渇して行ったのでしょう。

一部の養分が枯渇し、マツモの調子が悪化しながらでも、金魚飼育で比較的安全な水質のまま乗り切れるということがとても大事だったのです。

色々揃えなくてもできる。このことをとても重視していました。

窒素分の中で、亜硝酸塩については、自然界ではこの状態でとどまっていることはあまりなく、バクテリアによって速やかに硝化され、硝酸塩に分解されるそうです。

そのため、亜硝酸塩を積極的に養分として使える植物は少ないのではないでしょうか?

このことからも、亜硝酸塩をこんなにまで養分にしてくれるマツモは、生物濾過の立ち上がっていない環境にはとても力強い存在だと思います。

<23日目>

亜硝酸塩濃度がさらに低下してきました。

途中2回、カリウムと微量元素をたっぷり目に添加してみましたが、翌日には亜硝酸塩の値が跳ね返るように低下しました。

亜硝酸塩を養分として好まない水草が多いことでしょうが、マツモはそのようなこともなく、しっかり亜硝酸塩を吸収してくれているようでした。

ただしこれは、試薬で水質をチェックした値から読み取ったにすぎません。

マツモの働きで・・・

アンモニア(アンモニウム)が吸収されて減る ⇒ 濾過バクテリア(ニトロソモナス属)の働きによって亜硝酸塩になる量が減る。

結果、別の濾過バクテリア(ニトロスピラ属)の働きで硝酸塩になる量も減る。

という作用も起きていることでしょう。

言うまでもなく、最終的にできた硝酸塩もマツモが吸収していることでしょうね。

マツモが亜硝酸塩を吸収するということは、最初にした実験で確認済みです。

23日目の水槽の様子です。

グリーンウォーター化しています(^_^;) 濃さは少し薄めくらいです。

マツモと養分を取り合い、今くらいの濃さを維持できるようならそのままにしますが、濃くなりすぎるようなら、物理濾過で植物プランクトンを濾し取ってみます。

<24日目>

亜硝酸塩濃度がさらに低下してきました(^^)

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

亜硝酸塩を硝酸塩に分解してくれる濾過バクテリア(ニトロスピラ属)が十分に増殖・定着し、しっかり働き始めたようです。

マツモ、青水(グリーンウォーター)、水槽壁面のコケとの相乗効果もありますが、これだけの金魚が入って餌も与えている状態で、亜硝酸塩濃度をここまで抑えられるのは、濾過バクテリア(ニトロスピラ属)の働きが本格化してきたとみてよいと思います。

ただ、グリーンウォーターになっていますので、亜硝酸塩濃度がゼロにまで低下しないかもしれません。

植物プランクトンも濾過器に吸い込まれてその中で枯れれば立派な有機物で、生物濾過で分解される側となります。

常に若干の濾過不足のような状態になり、微量にアンモニアや亜硝酸塩が検出され続けることもあります。

硝酸塩濃度は十分許容範囲で抑えられています。

前日よりもさらにグリーンウォーターが濃くなっていますので、投げ込み濾過器(波板状ウール)で植物プランクトンを濾し取るようにしてみます。

<25日目>

亜硝酸塩濃度がさらに低下して 0.5mg/ℓ (^^)

もうすぐ生物濾過が、マツモありきで、ひとまず立ち上がりそうです。硝酸塩濃度も 25mg/ℓ と低く抑えられています。

ちょっと強引ですが、ここまで一度も水換えをしていません。

ところで、グリーンウォーター・・・;

液肥(カリウム+微量元素)を入れている関係で、こちらの勢いもかなりのものです。

グリーンウォーターが濃くなれば、近日中に水換えをしないといけなくなりますので、投げ込み濾過器のウールで濾し取って薄められるか試したいと思います。以前はこれでずいぶん薄まりましたが、今回はどうでしょうか?

以前と比較すると、養分がだいぶ多い環境ですが、マツモの状態は以前より数段上です。養分の取り合いプラス物理的に濾過(^^)

※ 投げ込み式濾過器のウールも、濾過バクテリアが定着すれば生物濾過がしっかり行われます。今回は一時的に植物プランクトンを濾し取る用途で使用します。

投げ込み濾過器を追加した水槽の様子です(^^)

<28日目>

亜硝酸塩濃度がゼロに低下!(^^)

マツモありきですが、ひとまず生物濾過が立ち上がりました。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

上が切れていないグラフ

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

マツモ、グリーンウォーター、コケの働きで、硝酸塩濃度も15mg/ℓ と水道水と同じくらいの低いレベルに抑えられています。

一時的に亜硝酸塩濃度がかなり高くなった日も6日間ありましたが、一度も水換えすることなく、魚の調子も亜硝酸塩の影響を感じることもなく、どうにかここまで来ることができました。

グリーンウォーターはさらに濃くなってきていますが、引き続きマツモとの生存競争と投げ込み濾過器による物理濾過でもう少し様子を見たいと思います。

照明を落とすというのは、効果が出て当たり前なので現時点ではせず、投げ込み濾過器にも濾過バクテリアが定着し、バクテリアのバイオフィルムにも、からめ捕られたりして、グリーンウォーターが薄くなって行かないか見守りたいと思います。

餌を切ったり、少なめにしたりしましたが、マツモやコケ、グリーンウォーターの植物プランクトンを摂餌して、金魚の体長・全長・魚体重を、ほぼ変化させることなく維持することができました。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を 新しいページで開いて表示します。  |

28日目の水槽の様子です(^^)

<29日目>

マツモの量を100gに減らしても、アンモニアも亜硝酸塩も検出されませんでした。硝酸塩はマツモが減ったことで、早速15mg/ℓ → 20mg/ℓ ほどに上昇してきました。

● マツモの量

| <立ち上げ時> | |

| 125g | |

| <5日目> | |

| 174gに増殖 ⇒ 154g (良い部分だけ) | |

| <10日目> | |

| 168gに増殖 ⇒ 125g (マシな部分だけ) | |

| <17日目> | |

|

125g 新しいマツモに交換 18日目 テトラ フローラプライド 添加開始(カリウム + 微量元素) |

|

| <23日目> | |

| 158gに増殖 ⇒ 144g (良い部分だけ) | |

| <25日目> | |

| 154gに増殖 ⇒ 124g (良い部分だけ) | |

| <28日目> | |

| 160gに増殖 ⇒ 100g (良い部分だけ) | |

<経過の概要>

<2日目>

金魚が大きく、数も多くて、餌を一日に3回普通に与えると、アンモニア(アンモニウム)が多く発生してきました。

1日目は微量で 0.1mg/ℓ、なんと2日目にはその10倍の 1mg/ℓ!

それでも、水温とpHをもとに推測される危険なアンモニアの量はほぼゼロともいえる値で、ほとんどはほぼ無害なアンモニウムだと思われます。

飼育水が少し白濁してきました。

餌を切りました。

<4日目>

餌を切って2日経ち、3日目から4日目にかけて24時間照明も行い、アンモニア濃度は 1.2mg/ℓ ほどまで一旦上昇して下降し、1mg/ℓ ほどになりました。

ゼオライトを規定量、濾過器に密着させ、通水ができるだけ良くなるようにして入れました。

<5日目>

ゼオライトを規定量(300g)入れて24時間後。

ゼオライトとマツモの相乗効果で、アンモニア濃度が0.6mg/ℓ ほどまでも低下しました!

<6日目>

2日間でアンモニア濃度がグングン低下したことや、微量元素がゼオライトに吸着されたからか、マツモが一気に養分不足気味な状態(新芽が小さくピンクがかって)になってきました。

あえて肥料などは入れず、そのまま経過を見ました。

<7日目・8日目>

亜硝酸塩が検出され始め、翌日8日目には硝酸塩濃度が上昇し始めました。

①有機物 ⇒ ②アンモニア(アンモニウム) ⇒ ③亜硝酸塩 ⇒ ④硝酸塩

今回は8日で④の最終過程までの働きを担う濾過バクテリアが定着し、活動を開始しているようです。

<11日目>

亜硝酸塩濃度が0.8mg/ℓ と高めになってきたため、ゼオライトを取り出しました。

<14日目>

アンモニア濃度がゼロまで低下しました。亜硝酸塩濃度はぐんぐん上昇し、2.5mg/ℓ 程度。通常なら水換えをするレベルですが、そのまま水換えせず様子を見ました。

<15日目>

マツモの状態悪化がかなり目立つようになりました。今回はゼオライトを規定量使用したため、マツモとの相乗効果で、アンモニア(アンモニウム)濃度を急速に低下させてくれた代わりに、水草の養分として必要なものまでゼオライトが吸着してしまったのではないかと思います。

<16日目>

マツモの状態がかなり悪く、亜硝酸塩濃度がさらに上昇し、5mg/ℓほどになりました。かなり高い値ですが、この水槽のランチュウ4匹とも、この値でも餌に飛びつきます。(餌切中ですが試しにごく少量)

硝酸塩濃度も75mg/ℓ ほどと、かなり高くなってきていますので、翌日の値を見て、水換えや、マツモを新しくしたり、マツモ用に液肥(窒素・リンの含まれないもの)を添加したりすることも、検討課題になりました。

※ 窒素・リンについては、観賞魚を飼育する場合、魚を飼育し餌を少量与えるだけで、あり余るほど補給されます。

<19日目>

マツモを全量交換し、翌日からカリウムと微量元素が含まれた液肥を添加し始めました。

『 テトラ フローラプライド 』 という水草用の商品で、規定量を添加後は毎朝2ml添加としました。

マツモを交換しただけでは、上昇が止まらなかった亜硝酸塩濃度が、跳ね返るような勢いで低下しました。たった1日で 6mg/ℓ → 3.5mg/ℓ への低下は劇的です!

さらに1日置いて、ためしに再度規定量添加してみたところ、1日で 4mg/ℓ → 2.5mg/ℓ と再び劇的に亜硝酸塩濃度が低下しました!

※ 規定量 : 10リットルの飼育水に対して 5ml

『 色々揃えなくてもできる 』 このことをとても重視していましたので、肥料や活力剤はあえて添加せずにいましたが、ここまで効果的であれば、添加する価値は十分すぎるくらいにあるでしょう。

マツモが劣化することも防げるため、マツモによる窒素分(アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩)やリン酸の吸収能力もより長期にわたって持続させることができるようになります。

亜硝酸塩を養分として好まない水草が多いことでしょうが、マツモはそのようなこともなく、しっかり亜硝酸塩を吸収してくれているようでした。

<23日目・24日目>

亜硝酸塩濃度がさらに低下してきました。亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 へと分解する濾過バクテリア(ニトロスピラ属)がしっかりと働き始めたようでした。

しかし、グリーンウォーター化してきました。

<25日目>

亜硝酸塩濃度がもう一息、0.5mg/ℓ まで低下してきました。

硝酸塩濃度も、25mg/ℓ と低く抑えられています。

グリーンウォーターが濃くなってきましたので、物理的に除去すべく、投げ込み式の濾過器(濾材が板状ウール)を稼働させました。

<28日目>

亜硝酸塩濃度がゼロに低下しました!

マツモありきですが、ひとまずアンモニアも亜硝酸塩も検出されない、生物濾過が立ち上がった状態になりました。

硝酸塩濃度も 15mg/ℓ と水道水と同じくらいの低いレベルに抑えられています。

魚が多いので、マツモの状態の良い部分を100g残し、引き続き硝酸塩濃度をコントロールし、水換えまでの期間を延長させます。

<29日目>

マツモを減らした状態でも、アンモニアも亜硝酸塩もゼロのままなのを確認しました。

硝酸塩濃度はマツモを減らした翌日には、15mg/ℓ → 20mg/ℓ と少し上昇しました。

魚を入れてから29日。

亜硝酸塩濃度が高くなった日が6日間ありましたが、水換えすることなく、生物濾過を立ち上げることができました。

照明を落とせば、比較的簡単に薄くできることでしょうが、現時点ではあえて照明を当てる時間を変えず、物理的濾過とバクテリアのバイオフィルムによる吸着(からめ捕られる)効果にも期待し様子を見ます。

アンモニア濃度や亜硝酸塩濃度が上昇した際にも、それらへの中毒症状は全くみられませんでした。

アンモニア濃度が上昇した際にも、そのときの水温とpH から、ほとんどがほぼ無害なアンモニウムだと想定でき、危険なアンモニアの量はほぼゼロに近い状態でした。

また、亜硝酸塩濃度が高めの日が6日続きましたが、教科書的には即刻水換えレベルの数値ではあっても、見るからに亜硝酸塩濃度が高いと見抜ける人はまずいないといえるほど、魚の様子は普通でした。

亜硝酸塩に弱い生体や個体差も当然あることでしょうが、10mg/ℓ ほどあっても、見た目では元気そうで、餌を与えれば飛びつく魚種が多いのも事実です。

ただし、だからといって、亜硝酸塩濃度は少々高くても大丈夫などと言うつもりはありませんし、低いレベルに抑えられなかった言い訳をしているのでもありません。

今回の実験では、かなり強引に水換えすることなく、生物濾過を立ち上げました。ですが、そこから新たに見えてきたことも多かったと感じています。

そして、餌を切ったり、少なめにしたりしましたが、マツモやコケ、グリーンウォーターの植物プランクトン等も摂餌して、金魚の体長・全長・魚体重を、ほぼ変化させることなく維持することができました。

大きくなっていないということでもあるのですが;

水換えしたくてもできないような状況で、さらに生物濾過が立ち上がっていない状態。

すでにそこそこ大きくなっている金魚がさらに成長するほどに餌を与えるのに耐えられるほどの力はマツモにはありません。

<たられば>

その1

① 最初は餌を切り、アンモニア濃度を見ながら少量ずつ給餌。

② 最初からカリウムと微量元素を添加。

していれば・・・

マツモだけでもっと安全な水質で乗り切れた可能性が高いです。

その2

① 最初はマツモではなくゼオライトを規定量入れて、様子を見ながら少量ずつ給餌。

② 亜硝酸塩が検出され始めたら、ゼオライトを撤去し、代わりにマツモを入れて、同時にカリウムと微量元素を添加。

していれば・・・

もっと安全な水質で乗り切れた可能性が高いです。

<ゼオライトを取り出す理由>

① アンモニアを亜硝酸塩に分解する濾過バクテリア(ニトロソモナス属)がしっかり定着して活動し始めているため、これ以降に発生するアンモニア(アンモニウム)はゼオライトで吸着しなくても、速やかに亜硝酸塩に分解される。

② ゼオライトに相当量吸着されているアンモニア(アンモニウム)をそのままにしておくと、ゼオライトにも定着する濾過バクテリアの活動で、亜硝酸塩濃度や硝酸塩濃度の上昇につながる。

③ この時点では、亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩 の働きをする濾過バクテリア(ニトロスピラ属)の定着と働きがまだ十分ではないため、ゼオライトに吸着されている大量のアンモニウムが亜硝酸塩に分解され、亜硝酸塩濃度の急上昇を起こす前に取り出す。(ゼオライトは亜硝酸塩を吸着できないので)

アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩

このうち、引き続きゼオライトで吸着可能なのはアンモニア(アンモニウム)です。

いままで使用していたゼオライトは、まだ7日間しか使用していませんので、熱いお湯でゼオライトに定着した濾過バクテリアを殺菌して、継続して使用することも可能ではあるでしょうが、また数日したら同じことをするようになります。

こうすることで、濾過バクテリアの硝化作用でできる、亜硝酸塩や硝酸塩の量を低下させられるはずですが、水道が使えない状態を想定して実験していますので、この場合熱いお湯でゼオライトに定着した濾過バクテリアを殺菌して再利用というのは現実的ではないと思います。

今回の実験、目の前にいて状態を確認できますし、いざとなれば水換えできますので、まだ落ち着いて見ていられますが、亜硝酸塩濃度の数値だけ言えば 5mg/ℓ。水道が使えなくなって困っている状態の方のお手伝いをしていたら冷や汗ものです;

弱い個体なら、そろそろ症状が出て来てもおかしくありません。

ただ、一時的にイベント等で増設されたお店の水槽とか、急ごしらえの環境ではアンモニアや亜硝酸塩濃度がもっともっと高濃度になっていることも珍しいことではありません。

結局、マツモをすべて入れ替え、カリウム+微量元素を添加することで、マツモの状態を良好に保ち、マツモが養分としてアンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩の吸収を行う効率が格段に向上したようです。

これまで、できるだけシンプルにするため、敢えて水草用に肥料や添加剤を使用しませんでした。

色々揃えなくてもできるということを、とても重視していました。色々揃えるということは、色々複雑になるということでもあるからです。

実験の内容や考察等、長々書いていますが、方法自体はものすごくシンプルであることを大事にしています。

水を汚しやすい魚種で、さらに飼育数が多い場合の対処法。もう一つ案として・・・

① ゼオライトを規定量使用しながら、濾過器を使用する飼育なら、濾過器を稼働させて、アンモニア濃度と亜硝酸塩濃度をチェックしながら、ごく少量ずつ餌を与え、アンモニア濃度を 0.5mg/ℓ 前後までに抑え、その状態を維持。

② 亜硝酸塩が検出され始め、その値が 0.5mg/ℓ 前後になったタイミングで、ゼオライトを撤去し、代わって元気なマツモと、窒素・リン酸の含まれない液肥(カリウムと微量元素中心)を規定量添加し、その後も日々少量ずつ添加。

③ アンモニアも亜硝酸塩も検出されない状態になるまで、マツモの量を時々調節(通常は殖えすぎるので減量する)しながら、そのまま維持。

④ ③になったら、マツモの量を減らして、引き続き硝酸塩濃度をコントロールして、水換えまでの期間を延ばしたい場合は、マツモを必要に応じて残し、カリウムと微量元素の添加も継続。

水を汚しやすい魚種が標準的な飼育数の倍も入っているような環境では、こちらの方が好結果が期待できそうですかね。

次はこれをやってみたいと思います。

定期的な水換えは、pHを適正な値に保ったり、生物ろ過で最終的にできて、水草やコケ、植物プランクトンなどによって消費されないと蓄積してしまう、硝酸塩の濃度を下げたり、魚などに害となる菌を減らすためにも必要なことだと思います。

今回は、水換えしたくてもできないケースも想定していますので、できるだけ水換えをせず、実験をしています。

<ご注意>

魚の種類や大きさや数、餌の量によっては、一概には言えないということをご理解ください(^ー^)

また、この方法を公表しているのは、個人がしていることですので、学術的な研究レベルほどでは当然ないにせよ、ホビーレベルの試薬での実験で、十分な効果が得られたため、お困りの方がいらっしゃれば、どうぞお試しくださいと公表しています。

ただし、個別に私自身が立ち会えるわけではありませんので、すべての結果に対して自己責任でお願いします。