アンモニア 処理能力 - 5日経過

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

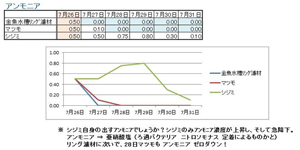

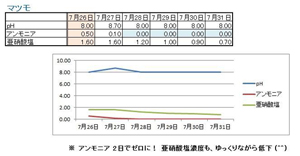

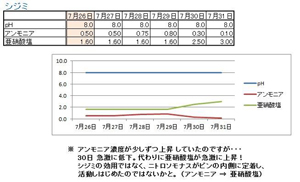

1位:金魚水槽リング濾材 2位:マツモ 3位:シジミ(一旦上昇して急降下(^^;))

リング濾材に定着している濾過バクテリア『ニトロソモナス属』の分解能力が、マツモを少し上回り、1日でゼロまで低下!マツモも1日遅れでゼロまで低下!(実際はもっと早かったかもしれません;)

シジミも4日目に大幅に低下!しかしこれはシジミの効用ではなく・・・;

< 推 測 >

元々飼育水中にいた濾過バクテリ、ニトロソモナス属がビンの内側のガラス面に定着・増殖し、アンモニア(アンモニウム)を亜硝酸塩に分解し始めたためではないかと思われます。

別の濾過バクテリア、ニトロスピラ属(亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩)はニトロソモナス属よりも定着や増殖が遅いとされ、同じ飼育水中にいるはずですが、おそらくまだ十分に活動できていないのでしょうね。

亜硝酸塩 処理能力 - 5日経過

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

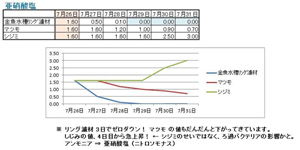

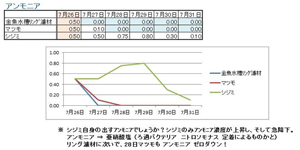

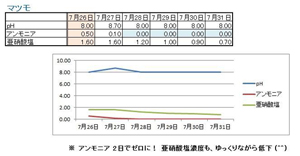

1位:金魚水槽リング濾材 2位:マツモ 3位:シジミ(急上昇!(゚o゚;)

リング濾材の『ニトロスピラ属』の分解能力がやはり一番早い! 3日でゼロまで低下!

亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩

マツモが入っている環境でもさらに低下。(アンモニア濃度がゼロまで低下した日に亜硝酸塩濃度も低下しはじめていますね)

シジミが入っている環境で、4日目以降急上昇!

< 推 測 > ・・・ アンモニアのところでも同じことを書きましたが、元々飼育水にいた濾過バクテリア、ニトロソモナス属がビンの内側のガラス面に定着・増殖し、アンモニア(アンモニウム)を亜硝酸塩に分解し始めたためではないかと思われます。

ニトロスピラ属(亜硝酸塩 ⇒ 硝酸塩)はニトロソモナス属よりも増殖や定着が遅いとされ、同じ飼育水中にいるはずですが、おそらくまだ十分に活動できていないのでしょうね。

pHの変化 - 5日経過

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

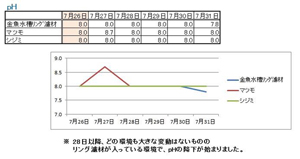

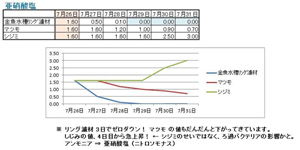

今回用意した3つの環境下で、大きな変化はないものの、リング濾材が入っている環境で、pHの低下が始まりました。濾過バクテリアの活動で、硝酸塩が作られると同時に、二酸化炭素濃度の上昇も影響しているかもしれませんね。

マツモが入っている環境では、日当たりが良かった日は、光合成によってか、pHが上昇していたものの、それ以外の日は、他の2つと同じくらいの値となりました。

pHを安定させてくれる炭酸塩硬度がある程度ありますし、濾過バクテリアが定着したリング濾材を入れた環境でも、これくらいのアンモニア(アンモニウム)と亜硝酸塩からできる硝酸塩と、濾過バクテリアの活動によって発生する二酸化炭素では、pHを大きく下げる作用はないことでしょう。

シジミの水質浄化能力について

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

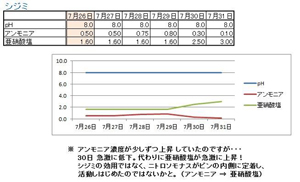

直接アンモニア(アンモニウム)や亜硝酸塩などを処理してくれるのではなく、アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩等を有機物が吸収したり、グリーンウォーターなどの植物プランクトンがそれらを養分として吸収し、これらをシジミが濾して食べ、結果として水質浄化をしているのではないかと思われ、現在同じフネの水を別容器に取り、植物プランクトン豊富な水作り(グリーンウォーター)をしています。

このグリーンウォーターにシジミを入れ、水がそれなりに澄み、結果として、アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩濃度、硝酸塩濃度が目立って減っていれば、シジミには水質浄化能力があると言えると思っています(^ー^)

見る人が見たら、おかしなことだったり、当たり前のことを試しているだけだったらすみません(^ー^)

4日目(7月30日)以降、アンモニア濃度が低下し、代わりに亜硝酸塩濃度が上昇していますが、これはシジミによるものではなく、元々飼育水に含まれていた濾過バクテリア(ニトロソモナス属がビンの内側ガラス面に定着・増殖し、アンモニア(アンモニウム)

⇒ 亜硝酸塩 へと分解を始めたためだと思われます。

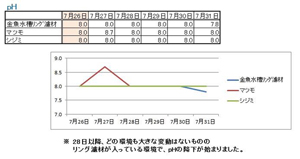

金魚水槽のリング濾材を入れた環境の5日後までの水質の推移です。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

この3要素だけで評価するなら、3日で状態良く飼育できる状態になりました(^ー^)

マツモを入れた環境の5日後までの水質の推移です。

まずアンモニア(アンモニウム)を吸収し、アンモニアがなくなったら、その次に亜硝酸塩を吸収しているかのような推移ですね(^ー^)

硝酸塩はチェックしませんでしたが、硝酸塩も存在しているはずの環境の飼育水です。

後日、アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩、硝酸塩をどの順番で養分として利用するのか実験したいと思います。

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

500mlに対してマツモ5g(重量比 1%)60cm規格水槽(飼育水約50リットル)に換算するとマツモが500gもの量になりますが・・・;

想像ですが、60cm規格水槽の水面下5cmをすべてマツモで覆い尽くすくらいの量でしょうかね?(^^)

以前から言われていることでもあり、簡単な実験ではありましたが、マツモにはかなり水質浄化能力があると言えそうなこの経過を踏まえて、今度は1リットルの新水でマツモだけの環境で金魚を飼えるか?そして、そこからそのまま生物濾過に移行させられるかを試すための飼育環境を2通り用意したいと思います。

① 新水:1リットル

② マツモ:重量比0.5%(今回のテストの半分)

・ 5g(成長して増えてきたらできるだけ5gになるようにします)

・ カルキを抜いていない水槽水に数時間浸けて、ろ過バクテリアの影響をできるだけなくしています。

③ 金魚:ブロードテール琉金の稚魚を5匹(メダカ若魚相当)フンを出させるため1日餌切りしました。

④ ミナミヌマエビ:中サイズを2匹(残餌、マツモのコケ処理担当)

この条件で、底砂が『 あるもの 』 と 『 ないもの 』

<< 期待していること(^^) >>

① マツモを入れておくことで、金魚を飼いながら生物ろ過を立ち上げることができること。

② 何らかの事情で新しい水を用意できなくなった等の緊急時、マツモの水質浄化能力で、それなりの期間水換えなしでもしのぐことができること。

ためしにセットしてみた、マツモと金魚の稚魚5匹だけを入れたボトルです(^ー^) まずは画像だけですが。

近日中に、底砂が 『 あるもの 』 と 『 ないもの 』 をそれぞれ1セット用意し、金魚に餌を与えながら実験したいと思います(^^)

|

↓ タップ(クリック)すると大きな画像を

新しいページで開いて表示します。

|

水質浄化能力 実験結果 (^^)

アンモニア(アンモニウム)、亜硝酸塩の処理能力

1位:金魚水槽リング濾材 2位:マツモ 3位:シジミ(直接これらに作用せず(^^;))

シジミに関しては、植物プランクトンや有機物を介しての浄化能力を後日実験予定です。

今回テストに使用した、金魚水槽のリング濾材と同じ浄化作用をする濾過バクテリアは、ビオトープで使われる鉢の内側やフネの内側、ガラス水槽の内側、底砂、ソイル、赤玉土、石や流木、植木鉢の表面等、飼育水に触れる物すべてに定着し、飼育水を浄化しています。

立ち上げてから、早くて3週間、ゆっくりで1ヶ月半から2ヶ月ほどで、アンモニア(アンモニウム)も亜硝酸塩も検出されないようにというのを目安にしています(^ー^)