メダカの稚魚の飼育について

[ 最初のページに戻る ]

このページは、シンさんのメダカからメダカの有精卵や稚魚をご購入いただいたお客様に向けた内容となっております。

メダカの稚魚を飼育するために、特に重要な 『 稚魚の飼育場所 』 ・ 『 給餌量の確保 』 ・ 『 水質悪化の防止 』 ・ 『 水質急変の防止 』 ・ 『 適度な水換え 』 の5点に絞って、誠に簡単ではありますが、当方なりにご案内させていただきます。

稚魚の飼育方法について、これが正解というものはないと思っています。ここでご紹介させていただく内容についても、あくまでも参考までにご覧ください。

お気づきの点等もあることでしょうが、これは正さなきゃ!というお気持ちは抑えて、お許しください。

[ 最初のページに戻る ]

MENU

【 稚魚の飼育場所について 】

【 稚魚飼育で特に重要なこと 】

給餌量の確保 ・ 水質悪化の防止 ・ 水質急変の防止 ・ 適度な水換え

メダカの稚魚は、たいへん繊細で体力もなく、水質の急な変化や環境の変化にも弱いです。そのため、当方では、冬季等のシーズンオフはもちろん、屋外で飼育可能なシーズン中ではあっても、孵化して半月ほどまでの期間は特に、可能であれば屋内での飼育をお勧めしています。

屋内飼育は屋外飼育に比べて、特に水温の管理がしやすいことが多く、稚魚の様子も見守りやすいためです。

もちろん、屋外でも稚魚の飼育に適した環境を用意することはできますが、屋内飼育である程度成長させ、稚魚自体に体力や適応能力が備わってから、水換えの機会等を見計らって、本来の飼育場所に移すことをお勧めしています。

飼育場所を移す際にも、水温や水質の急変には十分な注意が必要です。

例えば、屋内飼育での平均的な水温が25℃だった場合には、移動先でも概ねそれに近いことが望ましいです。

※ 水温以外に日当たりや風当り等々の要因も複雑に関係してくるため、何℃以内の変化なら大丈夫というようなことは、ここで一概に言うことはできません。

【 稚魚飼育で特に重要なこと 】 MENUへ

稚魚を飼育する際に、特に重要なことについて、当方なりにご紹介させていただきます。

飼育するのはメダカという小魚ですが、実際には、ろ過バクテリアや病原菌といった、目に見えない細菌を上手にコントロールすることこそが、メダカに限らず水棲生物を状態よく飼育するために重要な要素となります。

具体的には、有益なろ過バクテリアの生息場所の確保や維持管理と、適切な頻度と量の水換えが重要になります。

※ ろ過バクテリアの生息場所 : 低砂、ろ過器の中のろ材、飼育容器の壁面や底面といった飼育水が触れるものすべて。

※ 維持管理 : 飼育容器内が残餌やフン、汚泥等で汚れているのは良くありませんが、きれいに掃除し過ぎたり、洗い過ぎないようにすることが重要で、有益なバイオフィルム(ヌルヌルしたバクテリアの集合体)を50%程度は残すくらいの気持ちでちょうど良いかと思われます。(例 : 飼育容器の内側、ろ材、底砂 等のヌルヌルしたバイオフィルムをきっちり半分残すというのではなく、全体として概ね半分程度残るように)

半分残すつもりでざっと掃除しようとしても、ついつい几帳面に掃除して、10%も残せなかったりするものですが、そこは細菌ですので、人間がたわしでこすった程度で壊滅してしまうほど弱くはありません。ほとんどの場合、数日でバイオフィルムが再生してきます。

※ 水道水には人間が安全に利用できるように、殺菌のため微量な塩素が含まれています。この塩素が有益な細菌にもダメージを与えますので、ろ過バクテリアの生息場所を掃除したり洗う際には、水道水ではなくその飼育容器の飼育水を使用しましょう。

また、上記に加えて、胃を持たず腸とも呼べないくらいの消化器しか持たないメダカは、食いだめができませんので 『 少量・多頻度 』 の給餌をすることがとても重要になってきます。

メダカの稚魚飼育では、比較的小さな飼育容器で少量多頻度の給餌をするため、水質が悪化しやすいのですが、金魚の飼育や熱帯魚の飼育に使用するようなろ過装置は、稚魚にとっては強すぎる水流を発生させてしまったり、稚魚がろ過装置に吸い込まれてしまうというような事故を防ぐため、使用しないのが一般的です。さらに針子と呼ばれる時期の飼育では、水換えによる水温や水質の変化によるショック等で弱らせたり死んでしまったりするリスクを回避するために、『 最初の2週間は水換えしない! 』 ということが一般論としてあります。それでも、少なくともその2週間は、針子・稚魚が状態よく成長できる範囲内の水質を維持することが求められます。

卵の孵化には成功したものの、稚魚の飼育を開始してしばらくしたら多くが死んでしまった・・・

飼育が うまくいく ・ いかない にはそれぞれに理由があります。

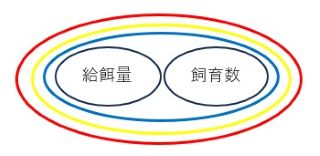

簡単な図に示してみます。餌の量と飼育数(総魚体重) だけでメダカの飼育を語ることはできませんが、分かりやすくするためここでは敢えて単純にしています。この図の例での飼育数や餌の量でかかる負担(汚れる)を浄化するのに見合う範囲を青い線の内側(青いゾーン)と仮にします。青い線の内側はメダカが健康に状態よく成長できる範囲、青い線を越えて黄色い線まで(黄色いゾーン)はメダカにとって快適とは言えなくても、一見元気そうに見える生存可能な範囲、黄色い線を越えて赤い線まで(赤いゾーン)は調子を崩したり、個体によっては死んでしまいかねないほどに危険な領域と仮にします。

|

↑ これらのゾーンが実際に色分けされていて目視できるわけではありませんが、青い線の安全なゾーン内での飼育を継続できれば、トラブル等も起こりにくく、メダカの順調な成長が期待できます。

|

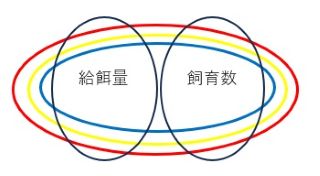

↑ 餌が多すぎたり、飼育数(総魚体重) が多すぎたり、飼育環境の悪化(特に水質)で青いゾーンが狭くなってしまうと、病気や体調不良などのトラブルが発生しやすくなり、かなり難しい飼育となります。

さらに 青・黄・赤 のゾーンは状況により、広くなったり狭くなったりしますが、特に狭くなる方向へはかなり急激に変化します。飼育し始めたばかりで、まだろ過バクテリアが十分に定着しておらず、水質が悪化しやすい時期では特に、刻々と青いゾーンが狭くなり、最悪の場合赤いゾーンだけになってしまったりすることも決して珍しくはありません。

※ 稚魚の飼育を開始して、しばらくしたら多くが死んでしまうというのは、ほとんどがこの赤いゾーンだけの状態になっていると思われます。

例えば、昨日よりも青いゾーンが狭くなってしまえば、昨日まで適量だったはずの給餌量や飼育数では多すぎるといったことにもなりかねません。そして、多すぎる給餌量や飼育数になってしまうことで、飼育環境への負荷がますます増大し、青いゾーンの縮小がさらに加速されてしまったりもします。

また、メダカが成長すれば総魚体重がどんどん増え、要求される餌の量も増えます。稚魚がある程度成長してきたら、成長のはやい個体とゆっくり成長している個体の容器を分けるということを皆さんされるかと思いますが、成長の差で容器を分けることで飼育尾数が減り、1匹あたりの水量や面積が増えて、はやく成長した大きい個体から受けるストレスが軽減するということ自体も、実質の青いゾーンを広げることにつながります。小さな飼育容器内のことですので、限度はありますが、メダカの成長に応じて青いゾーンが広がり続けるように維持管理をしていくことが、稚魚を育てる上でとても重要なことになります。

このページでは、メダカの稚魚飼育での特に重要な事柄にフォーカスしています。このページが、メダカを飼育する中でも難易度の高い稚魚期の飼育をより楽しんでいただくための一助となれたら幸いです。

最初にいきなりハードルを上げる訳ではありませんが、メダカ飼育のステップアップの過程は

① メダカの成魚を健康で状態よく飼育できるようになる。

↓

② さらに飼育が上達してメダカを繁殖させられるようになる。

↓

③ 生まれた卵を孵化させられるようになる。

↓

④ 稚魚を育てられるようになる。

↓

⑤ 品種の特徴を維持できるようになる。

↓

⑥ 品種改良ができるようになる。

と、かなりザックリとですが、徐々にステップアップされることで、楽しみも増えて行くことかと思います。

卵を孵化させて稚魚を育てるということは、上記過程の中程にあたり、品種の維持や品種改良を除いて考えれば、観賞魚を繁殖させるわけですので、比較的飼育しやすいメダカとはいえ、かなり難易度の高いことではありますが、稚魚をうまく育てられるようになれば、楽しみが飛躍的に増しますので、ぜひチャレンジしてみてください。このページではそのお手伝いをさせていただければと思っています。

稚魚の飼育を難しくしているものに、病気の発生や、水温が高過ぎたり低すぎたりといったことも多いのですが、下記 ① ~ ④ についてもとても大切で、これらを満たしていくことで、成功への道が開けて行き、高くて頑丈な壁のようだった事柄も、いつでも簡単に出入りできる扉のようになって行くことでしょう。

以前どこかで見た素晴らしい表現でしたので、使わせていただきました(^^)

このページでは、メダカや観賞魚の飼育についての基本的なことについては、あまり触れていません。予めご了承ください。

① 給餌量の確保 戻る

餌について、お伝えしたいことが多くて、すべて読んでいただくと、とても長くなってしまいますが、結論としてお勧めしたいのは、『 人工の粉エサ + ここでご紹介する内の何かひとつでも 』 併用していただくことです。

それができれば、餌不足で失敗するということが少なくなってくるかと思います。

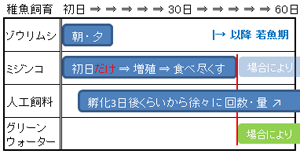

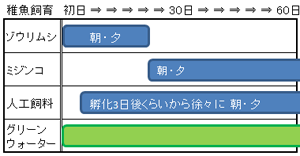

参考までに当方では

下記のように、人工飼料、ゾウリムシ、ミジンコ、グリーンウォーター等を、稚魚の成長に応じて切り替えながら、稚魚がいつでも食べることができる餌と人工飼料を併用して与えています。

|

飼育初日 : ゾウリムシ + ミジンコ(小数を初日だけ)

⇒ 翌日~数日 : ゾウリムシのみ

⇒ 数日後から : ゾウリムシ + 人工の粉エサ

※ ゾウリムシを与える期間は最初の10日間くらいまでとしていますが、その理由は増殖してくるミジンコとの兼ね合いと飼育・管理の省力化です。また、早く大きくなれば良いという訳ではないためでもあります。

⇒ 10日前後から : 人工の粉エサ + ミジンコ(増殖により自動的に給餌される)

⇒ 若魚以降 : 人工の粒餌(場合により生き餌やグリーンウォーターも併用)

※ 人工飼料(粉・粒)は少量多頻度に一日5・6回に分けて与えています。

※ ミジンコは突然全滅してしまうことがあり、その時の稚魚サイズから、稚魚が食べ尽くしたのだと判断できる場合を除き、適量の水換えをしてから、ミジンコを適量を追加します。

※ 生き餌の生態に関する知識や、状況に応じて水換えや給餌量の調整等の素早い対応が必要となるため、どなたにでもお勧めできる給餌方法ではありません。また、あくまでも当方での稚魚への給餌例ですので、このページ以外での解説はしていません。効果が大きい分、危険も伴うためです。どうぞご了承ください。

【 無胃魚(むいぎょ)のメダカの食性 】

【 人工飼料(粉エサ)】

【 グリーンウォーターで飼育 】

【 ゾウリムシやミジンコを与える 】

【 ゾウリムシについて 】

【 ミジンコについて 】

【 生き餌も水を汚します 】

無胃魚(むいぎょ)のメダカの食性 戻る

メダカには胃がなく、腸というよりも『 消化管 』と呼ばれる程度の消化器しか持っていません。そのため、胃やしっかりした腸を持つ魚種のように食いだめができず、常に少しずつエサを食べているような魚で、当方の近所にある、野生のメダカが生息する環境は、各種プランクトン等、メダカの餌になるものや、それらが発生する場所がとても豊富です。

そういった食性の魚ですので、人工飼料を与える場合には、一度に与える餌の量は控えめにして、与える回数を増やして、一日に与える総給餌量を増やしたり、いつでも餌を食べられるように、グリーンウォーターの環境下で飼育したり、ゾウリムシやミジンコといった生き餌も併用して与えることで、十分な給餌量を確保できれば、餌不足での飼育失敗を回避でき、稚魚達の健やかでスムーズな成長を期待できます。

|

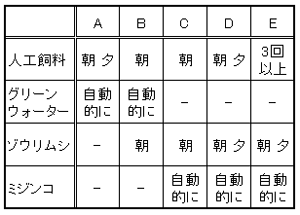

給餌の組み合わせ例  組み合わせの例 A ⇒ E とアルファベットが進むほど、その日の給餌量が豊富で、通常は稚魚の成長が早くなる反面、水質悪化等のリスクも高くなります。 |

< 餌の不足を補う >

人工飼料(粉エサ) 戻る

簡単に入手できて、心理的な抵抗や手間もかからず、どなたでも簡単にメダカに与えることができる便利な餌ですが、稚魚を育てる際に、例えば朝夕の2回、稚魚達が数分で食べきるくらいで、あまり水質を悪化させない程度に少量与えた場合では、餌が不足することがあります。

人工飼料だけで稚魚を育てる場合には、一回に与える量を、稚魚達が数分で食べきるくらいに少量にして、消化吸収のための時間を2時間は置いて、与える回数を増やせば、一日に5・6回は与えることができ、一日の総給餌量としては十分な量になります。

しかし、実際にそこまで手間をかけられない場合がほとんどですので、グリーンウォーターやゾウリムシ、ミジンコといった、稚魚達がいつでも食べることができる餌を併用されることをお勧めしています。

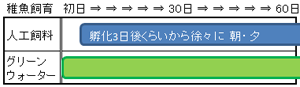

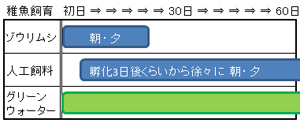

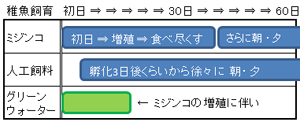

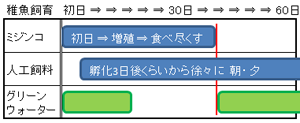

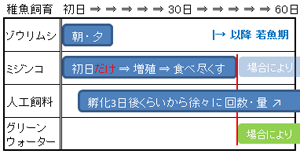

図にするとこんなイメージです。

スペースの都合上、飼育開始から60日までにしています。

例1 .人工飼料 と グリーンウォーター の併用

|

例2 .人工飼料、ゾウリムシ、グリーンウォーター の併用

|

例3 .人工飼料、ミジンコ、グリーンウォーター の併用

※ ミジンコの増殖に伴い植物プランクトンが食い尽くされ グリ-ンウォーターを維持することが難しくなります。 |

例4 .人工飼料、ミジンコ(初日だけ)、グリーンウォーター の併用

※ ミジンコの増殖に伴い植物プランクトンが食い尽くされ グリ-ンウォーターを維持することが難しくなります。 |

例5 .人工飼料、ゾウリムシ、ミジンコ、グリーンウォーター の併用

|

※ 1~5のどの例でも、それぞれの餌を与える期間は、お考えや飼育方針次第で変わります。

参考までに再度、当方で実際に行っている稚魚への給餌例です。

人工飼料、ゾウリムシ、ミジンコ(初日だけ)、グリーンウォーター等を、稚魚の成長に応じて切り替えながら、稚魚がいつでも食べることができる餌と人工飼料を併用して与えています。

|

ミジンコを食べ尽くした後、グリーンウォーターにする場合もあれば、さらにミジンコを朝夕与える場合も、グリーンウォーターもミジンコも、どちらも併用する場合もあります。

※ ミジンコは突然全滅してしまうことがあり、その時の稚魚サイズから、稚魚が食べ尽くしたのだと判断できる場合を除き、適量の水換えをしてから、ミジンコを適量を追加します。

※ 生き餌の生態に関する知識や、状況に応じて水換えや給餌量の調整等の素早い対応が必要となるため、どなたにでもお勧めできる給餌方法ではありません。また、あくまでも当方での稚魚への給餌例ですので、このページ以外での解説はしていません。効果が大きい分、危険も伴うためです。どうぞご了承ください。

また、稚魚に与える人工飼料は、『 粉末 』 のものが適しています。稚魚の成長に応じて、餌の粒の大きさを使い分けると良いかと思います。

なお、ゆっくり育てたい方は、朝夕(朝だけでも)の人工飼料の給餌と、グリーンウォーターや生き餌を併用することで、ゆっくりでも十分な成長を期待することができます。

↓ 人工飼料をバサッ!と与えすぎてしまうのを防ぐための一例

グリーンウォーターで飼育 戻る

植物プランクトンを中心に、自然とメダカに給餌することができます。

ここで言うグリーンウォーターとは、クロレラを薄めたものではなく、植物プランクトンが豊富に湧いた飼育水のことです。日光や照明の光を受けて、水中の養分を吸収しながら、通常はだんだんと緑色が濃くなって行くものを指しています。

グリーンウォーターのちょうど良い濃さは緑茶程度です。簡単に濃さを判断する目安として、飼育容器の底にコケがつきにくい、ツルツルした白い陶器やプラスチックを沈めておくと、その見え方で濃さを判断する目安にしやすいです。

グリーンウォーター(植物プランクトン)は、自然と少しずつメダカの餌になってくれる以外にも、窒素(アンモニア、亜硝酸塩、硝酸塩)やリン酸塩を養分として吸収して使ってくれたり、色揚げの効果もあって、多少は日除けもしてくれたり、とてもありがたい効果が期待できるのですが

ただ、グリーンウォータが濃くなり過ぎると、一日の中での酸素の濃度やpHが大きく変動して、良くない影響が出ることもあり、程度により、メダカを死なせてしまうほどになることもありますので、注意が必要です。緑色が濃くなって行くことで観察もしづらくなり、メダカの健康状態や容器内の汚れ等も分かりにくくなります。

グリーンウォータが濃くなり過ぎると、あまりにも大量に殖えた植物プランクトンの影響で

● 日中 : 呼吸よりも光合成のほうが圧倒的に勝り、酸素過剰 ・ pH上昇

● 夜間 : 光合成をせず、呼吸だけするようになり、酸素の消費量が増え、酸素不足 ・ 二酸化炭素過剰 ・ pH低下

と、扱いが難しい面もあります。

グリーンウォーターの濃さの調節や、グリーンウォーターにするしないのコントロールは、メダカの飼育数や餌の量(≒どちらもグリーンウォーターにとっては肥料の量)、日当たり(照明も)、水換えの量や頻度等で行います。

なお、生クロレラについては、当方ではミジンコを育てるためには使用しても、稚魚飼育に使用したことがなく、なんとも申し上げられません。

ゾウリムシやミジンコを与える 戻る

ゾウリムシやミジンコといった、生き餌を与える最大のメリットは、何時間分かの餌を、水質悪化や酸欠をそこまで気にすることなく、一度に与えることができて、その生き餌を食べる魚にとっても、生き餌がいるうちは、いつでも餌にありつけるということです。

ただし、栄養バランスの面では、人工飼料の方が優れていますので、人工飼料と生き餌をバランスよく与えると良いとされています。

● ゾウリムシについて 戻る

ゾウリムシは孵化して日数の浅い稚魚でも摂餌可能で、餌不足を補うだけではなく、成長を促進するためには最適な餌のひとつです。

ゾウリムシは、ペットボトルの空容器等、別の容器で培養して与えるのが一般的です。基本的には分裂(無性生殖)して増殖するゾウリムシですが、後述するミジンコのように、自動給餌するかのようにして稚魚に与えることは、事実上難しいですので、人工飼料と同様に、その都度適量を与えるようになります。

とはいえ、人工飼料とは異なり、稚魚たちが何時間かかけて食べる量のゾウリムシを、水質悪化や酸欠をそこまで気にすることなく、一度に与えることができるため、与えた分を食い尽くすまでは稚魚がいつでも餌にありつけるというメリットがあります。

● ミジンコについて 戻る

ミジンコの成体をごく少量、できれば稚魚の飼育開始と同時に、飼育容器に入れておくことで、ミジンコにとって環境が良いうちは、メスだけでどんどんと子を産み(単為生殖)、タマミジンコの場合は、生まれて4日ほどでさらに子を産めるようになって、20日ほどと言われる寿命の間の残り15日ほどの間、毎日のように何匹もの子を産み、たくさん増殖します。タイリクミジンコやオオミジンコは大きい分、増殖のペースはゆっくりで、寿命も長いです。

ミジンコの成体を稚魚が丸呑みできるくらいに育つまでは、ミジンコの成体が産みだす幼生が、稚魚の餌になります。

参考までに、当方では稚魚の飼育開始時に一度だけ、タマミジンコとオオミジンコの成体を、飼育容器の水量1リットルにつき、それぞれ1匹(水量5リットルの容器ならそれぞれ5匹)を目安に入れています。

メダカの稚魚飼育にミジンコを給餌することが有効な理由

① 上述の通り、単為生殖で、メスだけで次々に子を産んで増殖してくれるということ。

② 稚魚の口が小さい内は、生まれてすぐのミジンコの幼生でさえ、そんなにたくさんは食べることができないこと。(食べられなかったミジンコはタマミジンコの場合、4日ほどで成長して子を産み、さらに増殖する)

③ 稚魚が10mmほどに育つまでは、ミジンコの成体(タマミジンコなら)を食べることができず、それまではミジンコの幼生だけが稚魚に食べられるということ。

④ ミジンコの餌になる、細菌や植物プランクトン等が、稚魚を飼育しているだけで、自然と飼育容器内で発生すること。

⑤ ミジンコが大量に増殖し、稚魚の何倍もの数になっていそうな場合でも、ごく弱めのエアレーションを施すだけで、酸欠にもなりにくく、水質もそこまで悪化させないこと。

ぱっと思い浮かぶのはこれくらいですが、他にも思い当ることがあれば随時追記します。

新たに産みだされるミジンコの幼生を、稚魚が積極的に食べられるようになると、産みだされるミジンコの幼生を、自動給餌のような形で少しずつ与えることができるようになります。

そして、稚魚の大きさが10mmほどに達する頃には、タマミジンコなら成体でも、成長してきた稚魚の口に入ってしまう頃となり、タマミジンコの場合は食べ尽くされてしまいますが、人工の粉エサ等の単一の餌で育った稚魚と比べて、とても早くその大きさに育ち、稚魚なりにも体格がとても立派で、この成長の差は、その後の成長や将来の産卵数(生涯の産卵数ではなく、日々多産かどうか)にも大きく影響するほどです。

オオミジンコやタイリクミジンコの場合には、タマミジンコに比べて幼生も成体も大きいため、稚魚がもっと大きくなる頃や若魚になるような頃まで、上記のような自動給餌が可能になります。

そのため当方では、タマミジンコとオオミジンコの両方を、稚魚を飼育しはじめる初日に入れています。

入れる量は、タマミジンコとオオミジンコの成体を、飼育容器の水量1リットルにつき、それぞれ1匹(水量5リットルの容器ならそれぞれ5匹)を目安にしています。実際に入れる量は飼育尾数や飼育容器の容量により加減しています。

複数の稚魚の飼育容器があって、タマミジンコ、オオミジンコともに食い尽くされない程度の大きさの稚魚を飼育している場合、その稚魚の飼育容器がミジンコのストックも兼ねてくれます。餌として与えているのにストック?とお思いかもしれませんが、例えば、さらに新しく稚魚の飼育容器を増やそうとする場合に、すでにミジンコが多く湧いている稚魚容器から、ミジンコを何匹か採取して与えるということもできるということです。

なお、若魚~成魚にもミジンコをしっかり与えたい場合には、ミジンコ用に飼育容器を用意して、ミジンコを増殖させて与えます。ミジンコは餌不足や水質悪化、水温の影響を受けて突然数を減らしたりすることがありますので、複数の容器で飼育することで、突然の全滅のリスクに備えることをお勧めします。

戻る

また、生き餌は種類により、見かけ上は水をきれいにしているようではあっても生き物ですので、呼吸もして排泄もします。結果として水を汚します。

そのため、生き餌を豊富に使った飼育は、初心者の方には難しい飼育方法となる場合もあります。

ミジンコはグリーンウォーターの植物プランクトンや、水中の細菌、微細な有機物等を、良いも悪いも選り好みすることなく、周囲の水ごと飲み込んで食べるため、ミジンコの個体数や、照度等の環境によっては、グリーンウォーターが維持できないこともしばしばあります。

当方の飼育場では、ミジンコを与える稚魚容器の飼育水は、ミジンコが豊富にいる間は特に、グリーンウォーターになりません。

ゾウリムシやミジンコを与えるためには、それぞれに育てる(培養する)ための設備や手間が必要になります。これらの育て方については、Youtube動画等でご自分に合うものをご覧ください。当方でご紹介することは控えさせていただきます。

● その他の生き餌として ブラインシュリンプ 戻る

ブラインシュリンプの幼生を与える際に、完全な淡水では、1時間ほどでブラインシュリンプは死んでしまいますが、稚魚の飼育容器の飼育水を0.1%程度(水1リットルに対して塩1g)のごく薄い塩水にしておくことで、淡水では短時間で死んでしまうブラインシュリンプも、5・6時間も生きていてくれます。

治療の際の塩水浴は0.3~0.5%程の塩分濃度で行いますので、0.1%はそれよりはずいぶん薄いですが、当方では、稚魚に与える生き餌は主にミジンコを使用していますので、稚魚の飼育環境は塩分を含まない淡水です。そのため、ブラインシュリンプを与える際には、30分くらいで食べきる量にしています。

他にもエサになるものはいろいろとあることでしょうが、ずいぶん長くなってしまいましたのでこの辺で。

② 水質悪化の防止 戻る

主にろ過バクテリアの働きや、病原菌についても少しお話しさせていただきますが、ろ過バクテリア(細菌)の力で飼育環境が保たれているということや、どの飼育環境にも必ずいるような常在菌でも、その生息数が多くなり過ぎたり、メダカの健康状態が悪化したりして病原菌への抵抗力が低下したりしたときに、それらの細菌に負けて病気になってしまったりするということだけでもご理解いただければと思います。

ろ過バクテリアが十分に湧いて定着した環境を整えることで、水質悪化を防ぎ、良好な環境でメダカを飼育することができます。

一口にろ過バクテリアと称されますが、大別して

① 有機物 → アンモニア に分解するバクテリア

② アンモニア → 亜硝酸塩 に硝化(しょうか)させるバクテリア

③ 亜硝酸塩 → 硝酸塩 に硝化させるバクテリア

がおり、①②③それぞれに別種の細菌の働きで行われ、さらにそれぞれ複数の菌種が知られています。安定した飼育環境では、①②③それぞれに複数の菌種が共存して飼育環境を整えてくれているそうです。

有機物(残餌・生物のフン・植物の枯れたもの等) → アンモニア → 亜硝酸塩 → 硝酸塩

上記のような自然の環境下でも行われている窒素循環のサイクルの一部を、飼育環境でも再現することが、メダカの飼育でもとても重要なことになります。

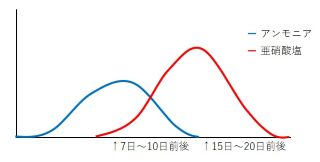

とはいえ、特別なことをしなくても自然の環境下でも同じくバクテリア(細菌)がしていることですので、人工的な飼育環境とはいえ、これらのバクテリアが湧いて増殖するのを防ぐことの方が難しく、時期にもよりますが、よほどの低水温や高水温でもない限りは、1か月から2か月も経てばこれらのバクテリアの働きで、だんだんと水質が安定してくるものではあるのですが、安定するまでの間にアンモニアや亜硝酸塩の状態で蓄積しやすい時期ができてしまいがちです。<下図参照>

< 生物ろ過が立ち上がるまでの大まかなイメージ >

※ 飼育環境や季節(特に水温)により日数にはかなり差が出ます! |

このアンモニアや亜硝酸塩は、その濃度よってはメダカを死なせてしまうほどに有害となりますので、理想的にはアンモニアも亜硝酸塩もゼロの状態が望ましいです。

上のグラフでアンモニアや亜硝酸塩が蓄積しがちな時期は、病気でもなさそうなのに急に餌食いが落ちたり、なんとなく元気がないように感じたり、極端な場合には全滅してしまったりといったことが起こりやすく、また、アンモニアや亜硝酸塩が蓄積することにより、メダカの抵抗力が低下し、病気にもかかりやすくなりますので、可能であれば試薬で水質をチェックしながら、必要に応じて水換えをしたりして、この時期を切り抜けてください。他の飼育容器からろ過バクテリアの移植等をせず、全ての飼育器具が新品の場合には、まさに切り抜けるといった感じです。

卵の孵化には成功できても、多くの初心者の方がここでつまずいていると感じています。

個人的にはアンモニアよりも、亜硝酸塩が蓄積しやすい時期(飼育開始から10日~20日前後)の方がより危険だと考えています。理由は 『 ④適度な水換え 』 で後述していますので、このまま読み進めてください。

なお、硝酸塩 → 窒素ガス(空中へ放出)という脱窒(だっちつ)については、人工的な飼育環境下でも少しは行われていることでしょうが、この脱窒が行われる環境は通常のメダカ飼育では再現しにくく、蓄積する硝酸塩は、適切な頻度や量の水換えで調整(薄める)する方が現実的で失敗が少ないと思われます。

※ 硬骨魚(メダカも)はアンモニアの大部分(80%以上?)を、エラから水中に直接アンモニアとして排泄(哺乳類はアンモニアを尿素として無害化して排泄)しますので、アンモニアを硝化させるバクテリアの働きが不十分な状態では、餌を与えていなくてもアンモニアが蓄積します。

稚魚飼育開始時には、容器も何もかもが新品だったりして、バクテリアの力を借りた水質浄化が難しいことも多いのですが、水草の水質浄化能力を借りたり、他に調子よく飼育できている淡水魚の飼育容器があるなら、底砂等をほんの少し(おちょこ1杯~数杯)移植し、さらにその調子よく飼育できている飼育容器の飼育水をコップ一杯程度、新しい環境の水に混ぜるだけでも、孵化したての稚魚50匹~100匹程度を飼育するくらいなら、『 種として十分 』 なろ過バクテリアを導入することができ、かなりの効果が期待できます。

孵化して間もない稚魚は、たとえ100匹いたとしても、その総魚体重(この例では100匹分の魚体重)はとても軽いです。さらに、最初の内は与える餌の量もごく少量ですので、大丈夫なことが多いです。上述のように調子の良い飼育容器から種バクテリアを移植している場合は特に、稚魚の成長や餌の量の増加にも対応可能なくらいに、生物ろ過も順調に立ち上がってくることが多いです。(正確な判断をするためには試薬でのチェックが必要)ただし、餌を与えすぎて食べ残しがたくさん出ているようなら、水質を悪化させるスピードが増すため危険です。

なお、他の飼育容器の環境を移植するということは、有益な細菌だけではなく、できれば持ち込みたくない細菌や寄生虫等も一緒に移植してしまいます。そのため、移植元の環境で病気等が発生していないことがとても重要なことになります。代表的な病原菌であるカラムナリス菌(尾ぐされ病・ヒレぐされ病・エラ病・口ぐされ病 等の原因菌) や エロモナス菌(赤斑病・穴あき病・マツカサ病・腹水病 等の原因菌)といった細菌も必ず一緒に持ち込みます。これらの菌はどの飼育環境にも必ずいるといわれる常在菌ですので、仮に持ち込まなくても自然と侵入し、これらの菌を避けることはできません。ろ過バクテリアもこれらの病原菌も細菌ですので、適切な頻度や量の水換えや清掃を行うことで、有益な細菌・有害な細菌ともに生息数を調整し、魚の健康状態を良好に保って、抵抗力を維持することで病気の発生を予防します。

ろ過バクテリアも病原菌も、目に見えないものではありますが、テトラ テスト 6 in 1(この商品はアンモニア濃度のチェックはできません) 等の簡易的なものではあっても、試薬を用いたり、魚の外見や状態等である程度正確に判断できます。ベテランになれば、沈殿している汚泥の色や状態、飼育水のにおいやエアレーションの泡の消え方、コケや植物プランクトンの状態等でも、ある程度判断できるようにもなります。

※ テトラ テスト 6 in 1 では 硝酸塩濃度、亜硝酸塩濃度、総硬度GH、炭酸塩硬度KH、pH、残留塩素 の水質に関する6つの項目を簡易的にチェックできます。

飼育するのはメダカという小魚ですが、実際には、ろ過バクテリアや病原菌といった、目に見えない細菌を上手にコントロールすることこそが、メダカに限らず水棲生物を状態よく飼育するために重要な要素となります。

具体的には、有益なろ過バクテリアの生息場所の確保や維持管理と、適切な頻度と量の水換えが重要になります。

※ ろ過バクテリアの生息場所 : 低砂、ろ過器の中のろ材、飼育容器の壁面や底面といった飼育水が触れるものすべて。

※ 維持管理 : 飼育容器内が残餌やフン、汚泥等で汚れているのは良くありませんが、きれいに掃除し過ぎたり、洗い過ぎないようにすることが重要で、有益なバイオフィルム(ヌルヌルしたバクテリアの集合体)を50%程度は残すくらいの気持ちでちょうど良いかと思われます。(例 : 飼育容器の内側、ろ材、底砂 等のヌルヌルしたバイオフィルムをきっちり半分残すというのではなく、全体として概ね半分程度残るように)

※ 水道水には人間が安全に利用できるように、殺菌のため微量な塩素が含まれています。この塩素が有益な細菌にもダメージを与えますので、ろ過バクテリアの生息場所を掃除したり洗う際には、水道水ではなくその飼育容器の飼育水を使用しましょう。

水質の話題からは逸れますが、上記に加えて、胃を持たず腸とも呼べないくらいの消化器しか持たないメダカは、食いだめができませんので 『 少量・多頻度 』 の給餌をすることがとても重要になってきます。

それから、病原性の常在菌について先に少し触れましたので、寄生虫についてですが、白点虫、イカリムシ、ウオジラミ、ツリガネムシ、ダクチロギルス、ギロダクチルス 等の寄生虫は、新しく購入したメダカや水草、採集した生物(活餌含む)と一緒に持ち込んでしまうことがあります。寄生虫については、病原性の常在菌のように自然と侵入するようなことはなく、新入り魚や水草等は別容器での検疫をしっかりと行い、寄生虫を飼育環境内に持ち込まないということに尽きます。

水草の力を借りた飼育環境の立ち上げや、ろ材の移植での飼育環境の立ち上げについては

[ こちら ] よろしかったらぜひご覧ください。

↑ 1年以上の実験を重ねたうえで公表していますので、効果は間違いなしです!

※ バクテリア関連の商品は、当方では使用していません。お考えは皆様それぞれに異なりますので、使用するしないについては、それぞれで良いと考えています。

③ 水質急変の防止 戻る

新しい水の水温を水換え前の水温と合わせて、さらに、新しい水の注水に15分もかければ、たとえほぼ全量の水換えを行ったとしても、大丈夫なことがほとんどですが、孵化から半月ほどの期間は特に、水質の変化には弱いとされています。

そのため、上記期間は特に、できれば水換えを避け、蒸発して減った分の足し水程度にとどめる方が無難かもしれません。

『 かもしれません 』 とさせていただいたのは、当方ではたとえ孵化して日の浅い稚魚の容器ではあっても、必要ならば全量に近い水換えをしているからです。その際、水換えに使用する新しい水を注水する際には、水温を合わせてから、エアチューブ等を使って、15分ほどかけてゆっくり行うことで、稚魚の状態を良好に保つことができています。

ただ、半月とか、しばらく水換えをしていない状態や、飼育水が蒸発して水位が低下したような状態からの水換えは、水質の変化が大きくなってしまうことも多く、新しい水を注水する際には、より慎重に時間をかける方が良いでしょうし、可能なら水温だけではなく、試薬等でpHの値もチェックして、古い水と新しい水との急な水質変化で起こりやすくなる、pHショックにも気を付けてください。

水換えの量(1/3だったり半分以上だったり)にもよりますので、一概には言えないのですが、古い水と新しい水とのpH値に2ほど開きがあるようでしたら、その日の水換えの量は1/5程度に控え、翌日以降に日を改めて再度水換えを1・2回繰り返して、回数を刻んでゆっくり元の水質に戻すようにされるか、メダカを新しく買ってきた時のように、ゆっくり時間をかけて水合わせを慎重にされることをお勧めします。(水質調整剤についてはここでは触れません)

④ 適度な水換え 戻る

生物ろ過がうまく機能している飼育環境では、ろ過バクテリアたちの働きで、硝酸塩が蓄積してきて、徐々に飼育水が酸性化してきます。他にもリン酸塩という物質も蓄積してきて、同じく飼育水を酸性化させます。これらは少量であれば比較的安全なものではありますが、多くなり過ぎると、メダカたちが快適に過ごせない程にpHを低下させたり、ここでは省きますが他にも弊害が出てきます。そのため、通常は水換えをする事で、硝酸塩やリン酸塩の濃度を薄め、pHをはじめ水質を適したレベルに戻します。

また、飼育し始めで生物ろ過が十分に働いていない飼育環境では、アンモニア(ほとんどが無害なアンモニウム)や亜硝酸塩といった有害な物質が蓄積して、そのままではメダカたちがダメージを受けてしまいますので、その場合には速やかに水換えをして、それらの濃度を下げる必要があります。

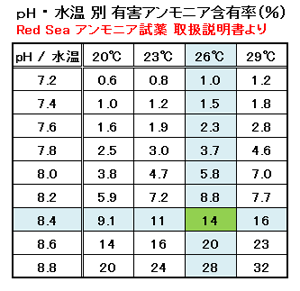

アンモニアも亜硝酸塩も、その濃度を知るためには、専用の試薬を使用します。なお、アンモニア試薬で計測できるのは、危険なアンモニア(NH3)と無害なアンモニウム(NH4)の合計値、総アンモニア濃度です。

危険なアンモニア(NH3)と無害なアンモニウム(NH4)の割合は、その時のpHと水温により変動します。仮にpHも水温も高くて、危険なアンモニアの割合が高くなってくる条件がそろっていたとしても、通常のメダカ飼育であり得るpHと水温の範囲でなら、それでもまだ無害なアンモニウムの割合の方がずいぶん高いです。

そのため、総アンモニア濃度が高めという計測値だったとしても、その値やpH、水温にもよりますが、すぐに大量の水換をするほどの緊急性がないこともあります。

<例 1> pH8.4で水温が26℃の場合には、検出された総アンモニアの内、14%が危険なアンモニアで、86%は無害なアンモニウム --- 上表中 緑の部分 ↑ pH8.4 水温26℃の飼育環境で、検出された総アンモニア濃度が 1mg/Lだった場合、14% の 0.14mg/L が危険なアンモニア(このまま何日も続くのは良くない) <例 2> pH7.2で水温が29℃の場合には、検出された総アンモニアの内、1.2%が危険なアンモニアで、98.8%は無害なアンモニウム ↑ pH7.2 水温29℃の飼育環境で、検出された総アンモニア濃度が 1mg/Lだった場合、1.2% の 0.012mg/L が危険なアンモニア(ほぼ安全) 例1・例2ともに、これ以上は危険とされる 0.25mg/Lを下回りますが、総アンモニア濃度 『 0 』 が良いのは言うまでもありません。 |

他方、亜硝酸塩は、血中に入ると、赤血球の中の酸素を運ぶ働きをするヘモグロビンを、メトヘモグロビンという酸素を運ぶことができない物質に変えてしまって、重篤な場合は酸素欠乏状態を引き起こすとされていますので、亜硝酸塩の濃度には特に注意が必要で、魚を飼育する場合には、アンモニアよりも、亜硝酸塩の方が危険だと言えるかと思います。

とはいえ、生物ろ過の過程で ①有機物 ⇒ ②アンモニア ⇒ ③亜硝酸塩 ⇒ ④硝酸塩 と分解・硝化されていく中で、上記の通り危険な③亜硝酸塩の元となる①有機物や②アンモニアが少ないこともとても重要なことです。

なお、ろ過バクテリアによる生物ろ過が正常に機能している飼育環境では、上記①~④までが滞りなく行われ、アンモニアも亜硝酸塩も検出されないか、検出されたとしても微量かつ一時的です。

まとめとして、『 不都合なものは吸着して、不足するものは添加する 』 という飼育方法やそのための各種商品を否定するわけではありませんし、場合によりそれがたいへん有効なことも十分に理解していますが、人間が飲むことができるレベルに浄水され調節された、新しい水に換える効果に勝るものはないと考えています。

水換えには上記以外にも、病気の原因となる細菌の生息数を減らしたり、飼育するうちに不足してくるもの(ミネラルや微量元素)を補給したりといった大事な役割がありますので、ぜひ定期的な水換えをお勧めします。

※ カラムナリス菌、エロモナス菌、代表的な細菌性の病気の原因となる細菌は、どの飼育環境にも存在する常在菌です。

定期的な水換えの例として、1週間から2週間に一度、3分の1程度を換えると言われることも多いですが、これを基準として、飼育容器の容量に対するメダカの飼育数や餌の量等によって、水換えの頻度や量を加減されると良いと思います。

当方はすぐ近くに野生のメダカが生息しているような田舎暮らしですので、しばしば野生のメダカを観察に行くのですが、メダカの稚魚は他の魚や同じメダカでも大きな個体が来ないような、とても浅い場所で見かけることが多く、そのような場所は、穏やかでとてもゆったりとした流れがあったり、周囲から少しずつ水が流れ込んでくるような場所であることが多いです。言わばほぼ同じ水質で絶えず水換えされているような状態です。

そして、このような場所は、藻や水草、植物プランクトンや動物プランクトン等々がとても豊富で、メダカにとっていつでも餌にありつける場所でもあります。

余談になりますが、半径25mほどの狭い範囲でも、稚魚、大き目の稚魚、若魚、成魚 とうまく棲み分けがされていると感じています。

【 最後に 】

メダカの稚魚を飼育する場合に、特に重要な 『稚魚の飼育場所 』 ・ 『 給餌量の確保 』 ・ 『 水質悪化の防止 』 ・ 『 水質の急変の防止 』 ・ 『 適度な水換え 』 の5点に絞って、誠に簡単ではありますが、ご案内させていただきました。

取り急ぎ作成しましたので、今後折を見て適宜修正を加えたりもしていく予定です。

この度はご購入いただき、誠にありがとうございました。プラスαの補償分も含め、発送時点ではすべて状態の良い卵を選んでおります。

年間を通じて、多くのお客様にメダカの卵をお届けしてきた実績や、当方での実験結果からも、メダカの有精卵は、輸送中に凍結したり高温になり過ぎたりしない限り、お届けに 3 ・ 4日 かかったとしても問題なく孵化して元気に成長していますので、どうぞ安心してメダカライフをお楽しみください。