メダカの有精卵のお取り扱いについて

[ 最初のページに戻る ]

このページは、シンさんのメダカからメダカの有精卵をご購入いただいたお客様に向けた内容となっております。

メダカの卵をお届けしてから無事孵化させるまでに、特に重要な 『 孵化までの水温と日数 』・『 卵の管理場所 』・『 水カビの発生防止 』・『 冬季の温度管理 』・『 起こりがちな事故 』 の5点に絞って、誠に簡単ではありますが、当方なりにご案内させていただきます。

どなたにでも簡単にできて、より効果が期待できるということを何より優先しています。お気づきの点等もあることでしょうが、これは正さなきゃ!というお気持ちは抑えて、お許しください。

特定の方法や、その効果を否定している訳ではありません。いずれも当方で現在採用して好結果を得られていたり、失敗の実体験をしている方法です。

そのため、他にも良い方法はいろいろと存在するはずで、このページに記載の内容は、あくまでも出品者である当方のお勧めの方法です。参考までにご覧ください。

[ 最初のページに戻る ]

MENU

【 孵化までの水温と日数について 】

【 卵の管理場所について 】

【 水カビの防止について 】

【 温度管理について 】

【 起こりがちな事故例 】

メダカの卵が産卵されてから孵化するまでに何日かかるか?概ねの目安があります。それは、積算温度で 『 250℃ 』 を目安とするものです。

例)単純計算ですが下表の通りです。

※ 水温20℃で管理した場合には、孵化までの日数がもう少しかかることが多いです。 |

例えば、産卵されてから孵化するまで、昼夜問わず常に25℃一定で管理した場合に、産卵から約10日程で孵化することを目安とします。

孵化までの積算温度 250℃ ÷ 25℃ = 10日(目安) となります。

当方からメダカの有精卵をご購入いただいた場合、産卵されてから3日~5日程度経った、状態の良い有精卵を選別してお送りしていますが、この日数を含みます。

さらに、お届けまでの輸送中には、季節やお届け先により、水温に変動があるはずですし、ご自身で採卵から孵化まで管理される場合でも、特定の水温でぴったり一定に保つことは簡単なことではなく、多少の温度変化はあるものですし、卵の個体差もあり、孵化までにかかる日数には多少のずれが発生します。

なお、18℃以下の低水温や30℃近い高水温に何日も置いた場合では、孵化率が著しく低下したりもするため、理想的には25℃前後で安定していることが望ましいのですが、それが難しい場合でも、可能な限り好結果を得られやすい、水温25℃で、なおかつ水温の変動が少ない状態で管理されることをお勧めします。

具体的に何℃から何℃までなら大丈夫というようなことは、孵化までにかかる日数や孵化率、奇形の発生率にもかなり影響してくることですので、記載することは控えます。

それらのことに関する許容範囲は皆様それぞれだからです。

メダカの卵は殻があるため、水質の変化に対しては影響を受けにくいのですが、細胞分裂をスムーズに進めるためにも、水温は適温(20℃~25℃程度)の範囲で安定していることが望ましいです。そのため、当方では、冬季等のシーズンオフはもちろん、屋外で飼育可能なシーズン中ではあっても、卵の時期から孵化して半月ほどまでの期間は特に、可能であれば屋内での飼育をお勧めしています。

屋内飼育は屋外飼育に比べて、特に水温の管理がしやすいことが多く、卵の状態や稚魚の様子も見守りやすいためです。

なお、屋内ではあっても、窓ガラス越しに日光が当たるような場所は、水温が急上昇したり、反対に日光が当たらなくなると、今度は急激に水温が低下したりして危険ですので、直射日光を避けた適度に明るくて水温が安定しやすい場所で管理されることをお勧めします。

もちろん、屋外でも卵や稚魚の飼育に適した環境を用意することはできますが、孵化してから半月程度経って、稚魚自体に体力や適応能力が備わってから、水換えの機会等を見計らって、本来の飼育場所に移すことをお勧めしています。

飼育場所を移す際にも、水温や水質の急変には十分な注意が必要です。

例えば、屋内飼育での平均的な水温が25℃だった場合には、移動先でも概ねそれに近いことが望ましいです。

※ 水温以外に日当たりや風当り等々の要因も複雑に関係してくるため、何℃以内の変化なら大丈夫というようなことは、ここで一概に言うことはできません。

※ メダカの卵の管理は 50ml ~ 500ml 程度の小さな容器で行われることが多く、うっかり倒してしまったり、屋外の場合は鳥獣害にも遭いやすいため、ご注意ください。

※ 卵の管理にはメチレンブルー等の薬品も使用するため、お子様やお年寄りの手の届かない場所に置いてください。また、犬猫等のペットを飼育されている場合には、ペットが薬の成分が含まれた水を誤飲したり、メダカの卵が入った容器を倒されたりしないような対策を講じてください。

水カビは、年間通して発生しやすいトラブルで、たくさんの水カビに巻かれた卵は孵化することができません。水カビの発生を防止するためには、卵を入れる水に工夫が必要となります。

① メチレンブルー水溶液

当方ではこちらをお勧めしています。

|

水500mlに、メチレンブルー水溶液 1滴程度を加えた水を、卵の管理用の水として使用する方法です。

水道水等、消毒のために塩素が微量に含まれる水を使用する場合で、孵化が近そうな卵を管理する際には、孵化してきた稚魚には塩素が有害となるため、塩素を中和するか、汲み置きして塩素が抜けた水を使用します。

メチレンブルー水溶液は、魚病薬としてとてもポピュラーで、水カビ病、白点病、ヒレぐされ病 等の治療薬でもあり、上記ほどに薄めた使用でも、メダカの卵に発生しやすい水カビの予防効果はかなり高く、当方の管理下では水カビの発生はほとんどありません。

※ メチレンブルー水溶液の量について、水500mlあたり 2 ・ 3滴 と多めに入れても、孵化してきた稚魚への悪影響はないというおはなしも見聞きしますが、当方では現在上記の通り 1滴 で効果を得られています。飼育環境やお考えは皆様それぞれです。

② 塩素を中和していない水道水

病原菌を消毒するために、水道水に微量に入れられている塩素の消毒効果を利用して、水カビの発生を防ぐ方法です。

ただ、地域や季節により、水道水中の残留塩素の濃度に差があり、さらに使用中は徐々に塩素が抜けて行きますので、安定した消毒効果を得るためには、ほぼ毎日の水換えが必要です。

また、水カビには有効な塩素も、孵化してきた稚魚にとってはたいへん有害ですので、稚魚が孵化してくる前には、塩素を中和した水に切り替える必要があります。

そのため孵化前の見極めが必要で、初心者向けではなく、当方ではあまりお勧めしていません。

③ 魚(淡水魚)を状態良く飼育できている環境の飼育水

各種バクテリアや微生物がすでに多く生息している水ですので、その意味では自然の環境に近いとも言えて、既存の細菌や微生物がいることで、水カビの発生を抑制する効果が期待できます。

ただし、細菌や微生物レベルで、移植元の飼育環境に大きく影響される方法となります。

各種バクテリアや微生物による安定した環境が構築されていなければ、逆効果にさえなる場合もありますので、こちらも初心者向けとは言いにくいと考えております。

とはいえ、以前個人的にはこの方法を好んで採用していました。産卵床ごとポチャン!と。

3つ挙げさせていただきましたが、どなたにも安定した効果が期待できるのは、上記①のメチレンブルー水溶液を適量(500mlの水に1滴程度)使用し、2・3日に一回、水温を合わせた薬水での水換え(概ね全量)をしながら、孵化を待つことだと思われます。

卵を購入した際には、卵の個数にあまり余裕がなく、できるだけ多く孵化させて育て上げたいですし。

もちろん、この方法がどなたに対しても万能だと申し上げているのではありませんが、お届け時点の卵はメチレンブルー水溶液に浸した状態です。

孵化した稚魚は、口径の大きなスポイト等で吸い出して、飼育容器に移します。細いスポイトでも、その材質にもよりますが、カットすることで口径を大きくすることができます。

※ 孵化してしばらく(半月~1か月)はたいへん繊細ですので、移動に網を使わない方が安全です。移動させる場合には、稚魚の周囲の水ごと移動がお勧めです。

【 温度管理について 】 MENUへ

出品の本文に記載の通り、地域にもよりますが、10月中旬~4月中旬頃までは、適温を維持するために、主にヒーターを使用した温度管理が必要です。

卵:20℃~25℃程度、稚魚:25℃程度

ただし、誤った温度管理は高温になりすぎたりして、孵化率を著しく低下させることがありますので、ご注意ください。

もちろん夏季にも、水温が上昇し過ぎないように管理や工夫が必要になりますが、このページで言う温度管理とは、通常の飼育環境では適温を下回ってしまう冬季の温度管理を指しています。

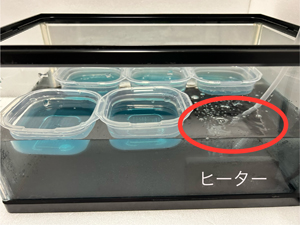

例 1. 温度管理されているガラス水槽に卵の容器を浮かべた湯煎式(希望する水温に合わせやすい)

|

ヒーターと軽めのエアレーションを併用することで、水が適度に撹拌され、水温がより安定します。ヒーターの真上(赤丸部分)は高温になりやすいため、卵の容器がこの部分に来ないように、配置することがとても重要です。

【 動画で簡単にご説明します 】

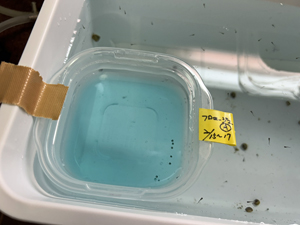

例 2. 温度管理されている稚魚の飼育容器に卵の容器を浮かべた湯煎式(希望する水温に合わせやすい)

|

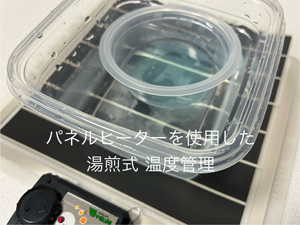

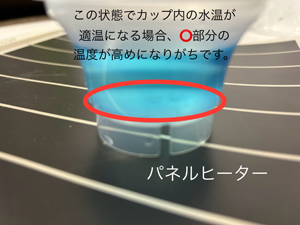

例 3. とにかく手軽にできるパネルヒーターを使用した湯煎式(水温をピッタリ一定に保つのには不向き)

|

例 4. パネルヒーターを使用した湯煎式(大き目の容器を使用すれば、複数品種の卵も管理可能)

|

当方では、どのような加温方法でも、卵を入れる容器を20℃~25℃程度で湯煎するようにして、間接的に加温・保温することをお勧めしています。

どなたでも実現しやすく、卵にとってより好ましい加温方法を簡単に表現するとすれば 『 ① ヒーターを使用して、適温に温度管理できている水が入った容器に、② 卵と水が入った容器を浮かべる 』 ということになります。

↑ 水流で流されるようなら、テープやピンチ等で固定する必要がある場合もあります。

< 過熱による事故が起きやすい例として >

例-1(実体験)

|

卵の入った容器の直下にパネルヒーターを敷いて加温された場合に、メダカの卵は水に沈むため、どうしても熱源が近くなり、卵が位置する部分の温度が高くなりやすく、さらに、卵が熱を受ける方向が一方向に偏りやすくなって、成長や生存が可能な範囲を超えてしまうことがあります。

例-2(実体験)

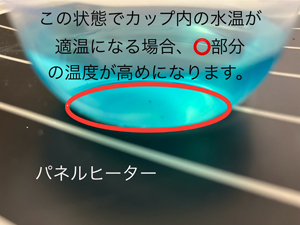

同じようにパネルヒーターを使用する場合で、一見大丈夫そうに感じるものの、卵が育ちにくい例があります。

|

それは、卵を入れる容器の底に脚を履かせたりして、熱源から距離を取り、卵を入れる容器の底部がパネルヒーターに直接触れないようにしている例です。

この例では、水面と側面からは冷やされるのに、底面からはヒーターの熱で温められるという状態になります。その状態で卵の入った容器内の水温が適温になる(なることができる)ということは、水に沈む性質のある卵が位置する、より熱源に近い部分の温度は、卵の管理には不向きなほどの温度になることも多く、例ー1と同じような結果になることも多いです。

ただし、上記にかかわらず、例-2の場合では、温室のように周囲から隔離されているに近い状態だったり、そこまでではなくても 『 周囲の気温が高め + パネルヒーターの温度設定が低目 』 な場合には、大丈夫なこともあります。(ヒーターの効果があまり出ていなくても大丈夫な、そもそも適温に近い状態 等)

※ 絶対に危険だと申し上げているのではなく、そうなる危険性が高いということです。

再度書きますが、どのような加温方法でも、卵を入れる容器を20℃~25℃程度で湯煎するようにして、間接的に加温・保温することをお勧めしています。

パネルヒーターを使用する場合でも

① 『 パネルヒーターを敷く 』

↓

② 『 ①の上に容器(大)を置く 』

↓

③ 『 ②の容器(大)に適温の水を注ぐ 』

↓

④ 『 ③に卵と水の入った容器を浮かべる 』

※ この方法でいくつか稼働させていたことがあり、好結果を得ています。

簡単に表現すれば、ヒーターを使用して、適温に温度管理できている水が入った容器に、卵と水が入った容器を 『 浮かべる 』 ということになります。

【 最後に 】

メダカの卵をお届けしてから孵化するまでの管理で、特に失敗に繋がりやすい、水カビと冬季の温度管理についてご案内させていただきました。

2024年2月16日に取り急ぎ作成しましたので、今後折を見て画像等も追加していく予定です。

この度はご購入いただき、誠にありがとうございました。プラスαの補償分も含め、発送時点ではすべて状態の良い卵を選んでおります。

年間を通じて、多くのお客様にメダカの卵をお届けしてきた実績や、当方での実験結果からも、メダカの有精卵は、輸送中に凍結したり高温になり過ぎたりしない限り、お届けに 3 ・ 4日 かかったとしても問題なく孵化して元気に成長していますので、どうぞ安心してメダカライフをお楽しみください。

<ご注意>

メダカの有精卵の管理方法は皆様それぞれに異なりますし、飼育条件や環境等によって、それぞれに結果が異なる場合もあるということをご理解ください(^ー^)

また、ここでご紹介させていただいている方法を、そのまま実践された場合でも、その結果について、当方は一切の責任を負えません。

個別に私自身が立ち会えるわけではありませんので、すべての結果に対して自己責任でお願いいたします。

MENUへ

追記・修正は随時行って行きます。

<2024.02.16> メダカの有精卵をご購入のお客様向けに当ページを新設しました。