ColorScale

『私は忘れる』

自分の名前を憶えているように、その事実を知っていた。

私は忘れる。

実際には、何かを思い出せなかったという記憶なんてない。

一度だって、何かを忘れてしまった覚えなどない。

だが、知っている。私は忘れる。忘れた事も憶えていないだけなのだ。

ColorScale 001 "White"

「貴方、どうした……?」

困惑したような声が掛けられる。

盗賊は声の主を睨むように見返した。状況くらい見て理解しろと言いたいが、いまの彼にはその体力もない。

人気のない裏路地。時は真昼を過ぎる頃だが、背の高い煉瓦の建物に囲われた道は薄暗い。

盗賊は膝をついていた。脚に接する焦げた土が、まだ熱をもっている。たぶん、この身のあちこちも、似たような状態になっているのだろう。

負傷した盗賊に声をかけてくれた、この相手の姿は知っている。

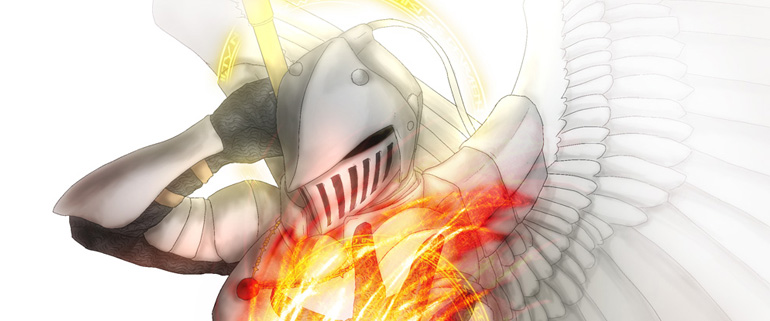

白銀色の兜に隠された顔と、同じ色の全身鎧。小さな羊皮紙の束を片手に持ち、白い翼と大剣を背負った長身の男。剣のさらに後ろには、金色に輝く光の輪まで浮かんでいる。

まさに"天使"だとでも言いたくなるような姿だが、そんなものがこんな町中にかんたんに出没する筈もない。彼が"鳩亜人"であることも、盗賊は以前から知っていた。

「ふむ、なるほど、理解した。……立てるか、"兎"?共に行くぞ」

そう、以前から知っていた。

きっと何度やっても慣れることはないだろう。

彼に名ではなく種族名で呼ばれることも、こうやって手を差し伸べられることも。

"海の王国" ルウール。

島の南東に位置する大国である。その冠する名の通り、水の海と港で栄えた国だ。国土の方は多くが砂の海で占められているが、余りある水の海の恩恵と若き女王の統治によって、この島の3つの大国のひとつにかぞえられている。

この国の最大の街、国と同じ名をもつ王都は、東の端にあった。海に関しては、他のどの国にも負けない。<港街>こそ、ルウールの王都にふさわしい。

たしか、以前、盗賊がこの"鳩"と出会ったのは、この街の酒場だった。

元冒険者の男が営む、海の国の王都いちばんの酒場。此処はいわゆる、<冒険者の酒場>といったやつである。"鳩"のものものしい鎧も、"兎"が顔にもつ大きな傷跡も、此処では目立つものではない。といっても、かれらの職業はどちらも<冒険者>ではないのだが。

人で賑わう店内、ふたりはその日、偶然カウンター席に並んで座っていた。

「忘れる?」

「憶えられん、と言ったほうが正確なのだろうな」

黒い"兎"が聞き返した言葉に、白い”鳩”は頷いて答える。

この"鳩"は、『記憶』することができない。

いまおきた出来事も、数分もすれば彼の頭には残っていない。此処で知り合った"兎"のことも、そもそも自分が此処にいたことも、彼が憶えることはない。

その翼と同じ色の頭を指さしてみせたりして、まるで自分の名前を教えるように、なんでもないようなカオでそんな重大そうなことを伝えてきた。

”兎”はちょっと考えるようなそぶりを見せてから、それではこういうことかと問いを続ける。

「……つまり、いま俺とここでこうして呑んで話してんのも」

「私か貴方、いづれかが席を立てば、それまでであろうな。

既に私は、いま貴方と隣に座って会話をしはじめた経緯も憶えておらん。

次に出会うことがあっても、私は貴方を知らぬ。すまぬが、知っていてくれ」

これまで”鳩”と出会った人を、彼はもう知らない。だが相手は彼のことを知り合いだと思う。だから、次に会う時に相手を驚かせないように、最初にこの事実を知らせておくのだと言う。

そんな回答を受けて、なぜか”兎”は含んだ笑いを見せた。にやにやとした顔も隠さずに、もうひとつ問いを追加してやる。

「なァ、そんなことを聞かされて、あんたと仲良くなりたくないと思うやつもいたんじゃあないのか?」

「それがどうしたと言うのだ。そんな者など、」

「『ひとりもいなかった。少なくとも私の記憶には』」

”鳩”の返答の後半は、問いかけた"兎"自身が担当していた。

ぽかんとした顔をする"鳩"を見て、"兎"はケラケラと笑う。

鎧の男が喋るであろう言葉を、”兎”が予想するのは容易い。記憶が変わらず、止まった時間に生きる男の言うことは、いつだって同じだ。そう、”鳩”の言うはずの台詞は、"兎"も以前から知っていた。

「……はは、先刻もしたのだな、この話」

「さっきどころか!此処で会うのだって今日が初めてじゃあないんだぜ、俺ら。

あんたは知らないだろ?むしろあんたは、ここの”常連”レベルなんだぜ?」

「常連?私がか?」

なあ?と”兎”はいきなりカウンターの向こう側の人間に話を振る。

突然会話に引き込まれた人間、この酒場の主人は肩をすくめてみせる。それから何も言わず、”鳩”へ飲み物をひとつ出してきた。

すりおろした林檎のジュース。”鳩”も”兎”も指定していない。だが、林檎は”鳩”の好物だ。

それがあんたの「いつもの」ってやつだ。鎧の肩にがっしと片腕をまわしながら、”兎”は友に教えてやる。

「なるほどな」

「そういうわけだ。俺らはもとより友達なんだぜ、"エセ天使"?」

「私は"鳩"だ。言っていなかったか?」

「ああ、知ってる。あんたのことはあんたから聞いた。『鳩亜人』、『記憶障害』、『市民を護る"自警団員"サマ』……」

指折り数え、”兎”は友について知っている単語をあげていく。

「名はーー」

そして今日、彼らが出会ったのが、数十分前のこと。

……無限ループって、恐いよなあ。

そんなことを思いながら、盗賊は目の前の男に向かって弁明してみる。"盗賊"をこの裏路地に追い詰めた、”自警団員”に向かって。

「まァ落ち着けって。俺だよ!昨日も酒場で会ったろう、ウォ……」

「覚えておらん」

自警団員はその言葉も簡単に一蹴する。兜のなかの顔を見ることはできないが、その冷たい声から彼の表情も容易に想像できる。

鎧の男が、背負った大剣に手を掛けた。

次の瞬間、その剣の背後に光の輪が現れる。正確には、金色の光の輪と、そこに沿って書かれた光の文字だ。異国の文字がぐるりとまわり、そのうちのひとつの単語を上にしてぴたりと止まる。

「言っていなかったか?私は、忘れると!」

その言葉を掛け声に、自警団員は空いたほうの手を振るう。

ちいさな火球が盗賊の頬を掠めた。背後の壁にぶつかった炎から、ぼッと熱が伝わる。

盗賊は思わずうおおと声をあげた。さらに投げつけられる追撃を、駆けることで回避する。

「……<魔術士-ウォーロック>め……」

盗賊は眼前の相手のクラスを呟いた。口に出して確認しないと、忘れてしまいそうな気さえする。

自警団員の白い翼の間に浮かぶ光の輪は、天使の光輪などではない。戦闘のために彼自身が書き上げた魔法陣である。全身鎧と背負った大剣。そんなナリでも、この"鳩"は<魔術士>なのだ。そうだった、あの背負ったモノは、剣の形をした<杖>であると、いつか以前に自警団員が云っていた。

「にがさん!」

ふたたび自警団員が物を投げる仕草をする。投げつけられるのは炎の球だ。投球するように赤い炎が投げられ、どこかにぶつかった瞬間ごうと一瞬大きく燃え上がる。

この広がる炎がやっかいだ。反撃のひまもなく、盗賊は回避に徹するはめになる。おちつけ、などとまだ説得を試みてみるが、まったく聞いてはくれないようだ。

盗賊に当てることができないためか、少しずつ攻撃の火力があげられていく。たいしたものもない、煉瓦の壁で囲われた路地だった。巻き込む者も物も見当たらないとはいえ、あまりにも容赦がない。

「此処がどこだかくらい、まさか把握してるよな?

民家に火ィ付いてもしらねーぞ、自警団!?」

たまらず抗議の声をあげた。と、ほぼ同時に、広がる炎を避けきれず転倒する。

そのまま前転して位置をかえ、両腕で頭部を防御する……が、追撃がこない。

自警団員に視線を戻すと、彼は片腕を振り上げたまま動きをとめていた。いや、兜の頭が動いている。盗賊の言葉を聞いて、「此処がどこだか」確認しているのだ。

「いま、忘れたな」

盗賊の言葉に、自警団員は沈黙で応える。

魔法の火球を保持した片手と、焦げた土に片膝をつけている盗賊を見比べてから、再び炎の腕を盗賊に向ける。自警団員がこれまで攻撃を向けていた相手は、あの"兎"で合っているはずだ。

「間違っているんじゃあないか?」

自警団員の確認作業に口をはさむ。これはチャンスだ。自警団員は、いまはこの"盗賊"を憶えていない。うまくすれば、言い逃れることができるかもしれない。

自警団員は黙っている。

発言の許可を得たと受け取ろう。盗賊は口元に笑顔を作ってみせる。

「なァ、覚えてないんだろ?やっぱりあんた、向いてないぜ、その仕事」

「……」

「何の容疑で俺を追うかも、覚えていないんだろう?

無実を訴えてやろうか?『なにかの間違いだぜ』。

なァ、冤罪かもとは思わないのか」

盗賊の言葉を、自警団員は黙って聞いている。

憶えていないはずだ。悪しき"盗賊"と正義の"自警団"という関係さえなければ、"鳩"は気の合ういいやつだ。"兎"は"鳩"の友である。

盗賊の話を聴きおえて、やがて自警団員はふっと息を吐いた。相手に向けていた手を引いて、その手にもっている炎を消す。

そして自警団員は"兎"の話に返答する。……そのとおりだ、と。

「貴方が誰かも、貴方の罪も、覚えておらぬ!」

だったら、と続けかけた盗賊の弁明は、自警団員がかるく手を挙げることで制される。"鳩"の発言は終わっていない。だが……と自警団員の言葉はまだ続く。

天使モドキの光輪がぐるりとまわり、先程とは違った位置で固定される。盗賊の抗議を受けて、つかう魔法を替えるのだ。

「だが、私は追うべきと理解した者のみを追うようにしているからな」

チリチリと空気が灼ける音がする。

熱に揺らぐ陽炎を纏う腕。自警団員の9の魔法のうちのふたつめ、灼ける鋼の篭手が、まっすぐ盗賊に指を向けた。

「だからいま、この刃の先にいる、貴方は"敵"だッ!」

「……ああ、ほんとうに、向いてないよ、その仕事!」

観念しよう。盗賊は舌打ちをする。このやっかいな友人には、やはり言葉は通じない。そのくらいは知っていた。こういうやつなのだ。

だから、仕方がない。盗賊は腰の後ろから二本のダガーを引き抜いて、自警団員に切先を向ける。

恐いよなあ、盗賊はもう一度心の中で呟いた。

この戦闘の結果がどうなるかも、やはりこの盗賊は知っているのだ。

ColorScale 001 "Warlock Neun"

「……ウォロック……!」

名前を呼ばれた。

自分が彼の額を掴んでいることに気が付いて、思わず手を離した。

自警団員の名を呼んだ男は、支えを失いその場に膝をつく。ひと目で判る、ひどい負傷だ。

まだ現状を把握できないが、まず負傷者をほうっておくわけにはいかない。だから、自警団員は声をかける。

「貴方、どうした……?」

弱った男に声をかけながら、この状況を確認しよう。

まずは目の前のこの男。浅黒い肌に長い耳。たぶん、"兎亜人"だろう。彼の身の負傷は、火傷がほとんどのようだ。とくにひどいのはその顔だ。布の額当ては、別の昔の火傷跡を隠していたのだろう。そんなものもおかまいなしに、火の傷は布ごと男の額を焼き潰していた。灰色の瞳が自警団を見返してくる。この眼がまともに動いているのは幸運だろう。

さて、額といえば。この自警団員がさきほど触れていたところだ。いままで”兎”を掴んでいた、自分の籠手が熱を持っている。自分がこの背に魔法陣を展開していることにも気づいた。これは、この私の仕業らしい。

次に確認するべきは"羊皮紙"だ。

腰のホルダーから小さな羊皮紙の束を出す。

『記憶が切れたら紙を見る』。"朝起きたら顔を洗う"にも等しい、これはもう忘れることのない"習慣"だ。

羊皮紙の切れ端をあつめて糸で簡単に綴じた束。そのいちばん新しいところには、焼き焦がした痕でできた文字がある。

これは自分の字だ。この自警団員の魔法で書いた文字。インクではなく熱で書く文字は、道具も手を塞ぐこともなしにすばやく書ける上に、偽造されにくい。信頼に足る記録である。これは自分の字、自分の記憶だ。

そして、いま残されていた文字の記憶も、ひとことだけの簡単なものだった。

『強盗』。

理解するにはそれで充分だ。

つまり、この見知らぬ"兎"は「強盗犯」であり、自分はその捕縛に成功したということだ。あとはこの相手を自警団本部まで連れて行けば、この仕事は完了となる。

"強盗"はもう抵抗することもないようだ。手をとって、立たせてやろう。

「ふむ、なるほど、理解した。……立てるか、"兎"?共に行くぞ」